Ecumene

Visualizza articoli per tag: Formazione Religiosa

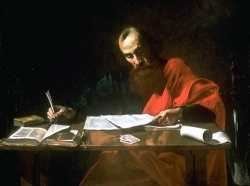

Paolo, il giudaismo farisaico e il mondo greco

La figura di Saulo - Paolo

di Don Filippo Morlacchi

Paolo, il giudaismo farisaico e il mondo greco

Alcuni autori hanno voluto vedere un contrasto insanabile tra Saulo, lo zelante fariseo, e Paolo, il seguace di Cristo. È più conforme ai dati storici leggere la storia di Paolo – senza trascurare la straordinarietà dell’esperienza di Damasco – nella continuità tra la sua fede giudaica e la sua appartenenza cristiana. In questa linea, testo di riferimento è oggi F. Rossi de Gasperis, Paolo di Tarso evangelo di Gesù, Lipa, Roma 1998. Ecco le conclusioni del lavoro (pp. 112ss):

[Secondo molti autori] l’apostolo sarebbe stato un uomo dilaniato e schiaffeggiato dalla sua doppia identità: Saulo-Paolo (cfr 2Cor 12,7-8). Senza cedere a semplicismi affrettati, e senza entrare nell’analisi dei contenuti delle lettere paoline, ma concentrandoci unicamente sulla sua persona, abbiamo cercato di mostrare qui che la vicenda spirituale e teologica di Paolo è forse molto più lineare di quanto non venga più spesso presentata. E ciò anche riconoscendo in lui una psicologia complessa e tempestosa.

Senza confonderlo con il giudaismo rabbinico, che gli è posteriore [e che, dopo la distruzione del tempio nel 70, dopo il Sinodo di Javne e la distruzione di Gerusalemme nel 135 si è arroccato su posizioni più rigidamente conservatrici a proposito dell’osservanza della legge, ndr], ci è sembrato che il giudaismo farisaico prerabbinico, che era il suo, abbia preparato, almeno inizialmente, Saulo – una volta che gli si fosse imposta la risurrezione gloriosa e la signoria messianica di Gesù, il Natzoreo, - ad aprirsi alla buona notizia e alla missione universale dell’evangelo. Di tale evangelo, del Gesù storico, risorto, Messia e Signore, Paolo è stato e rimane uno dei testimoni, degli araldi e dei teologi più considerevoli.

Giudeo della diaspora ellenistica che si sente a suo agio nella lingua e nel mondo greco (cfr At 21,37-39) e, insieme, ebreo da ebrei, educato e formato a Gerusalemme come un fariseo appassionato della Torah, Paolo, dopo l’evento di Damasco, è cresciuto in ogni cosa, in perfetta coerenza e trasfigurata continuità con la sua fede e la sua morale di "fariseo discepolo del suo Messia e Signore", fino alla piena maturità della statura di Cristo in lui (cfr Ef 4,11-16). Lungi dal riconoscerlo come un uomo spiritualmente dilaniato tra due poli opposto, ci sembra di poterlo ammirare […] come un uomo pienamente integrato e compiuto nella sua identità di fariseo divenuto, più che mai, se stesso nella sequela di discepolo supremamente innamorato del suo Maestro (cfr Fil 3,13-14; Rm 1,1-4). Lungi dall’aver "inventato una nuova religione", Paolo ci appare oggi come un testimone straordinario della continuità trasfigurata tra l’Alleanza antica – dei Padri e del Sinai – e la nuova, iniziatasi con il ritorno dall’esilio babilonese e cominciata a compiersi in Gesù al tempo degli apostoli e degli evangelisti, tra un giudaismo diasporico e insieme palestinese del primo secolo e la fede in Gesù, che egli condivide con tutto coloro che hanno creduto alle manifestazioni del Messia risorto e alla predicazione della Chiesa di Gerusalemme.

Chi era Saulo di Tarso?

Chi era Saulo di Tarso?

La figura di Saulo - Paolo

di Don Filippo Morlacchi

Paolo è il nome greco di Saulo, nome che prese durante il suo primo viaggio missionario (At 13,9). Era della tribù di Beniamino, e un fariseo zelante. Nacque a Tarso, cittadino romano, ma fu educato a Gerusalemme sotto Gamaliele (Rm 11,1; Fil 3,5-6; Gal 1,14; At 23,6; 16,37; 21,39; 26,5; 22,3).

Schema sintetico

Atti 10-11: l'apertura di Pietro ai pagani

di Don Filippo Morlacchi

Schema sintetico

I | II | III | IV | V | VI | VII |

Visione di Cornelio a Cesarea | Visione di Pietro a Joppe | Arrivo dei messaggeri di Cornelio a Joppe | Incontro di Pietro e Cornelio a cesarea | Discorso di Pietro a Cesarea | Discesa dello Spirito e battesimo | Discorso di Pietro a Gerusalemme |

10,1-8 | 9-16 | 17-23 | 24-33 | 34-43 | 44-48 | 11,1-18 |

La questione di Cornelio

Atti 10-11: l'apertura di Pietro ai pagani

di Don Filippo Morlacchi

La questione di Cornelio

In questa sezione, con il viaggio di Pietro in Giudea e a Cesarea, Luca svolta pagina: i pagani non solo vengono tollerati (come l’eunuco etiope battezzato da Filippo), ma entrano a pieno titolo nella Chiesa. È un episodi fra i più lunghi ed importanti di tutto il libro. Si apre con la presentazione dell’attività taumaturgica di Pietro (due miracoli stile "fioretti"), due episodi che presentano in filigrana l’immagine delle guarigioni operate da Gesù e la sua potenza all’opera i Pietro. Seguono narrazioni ripetute (espediente letterario per sottolineare l’importanza di ciò che viene descritto) delle visioni di Cornelio e di Pietro, la discesa dello Spirito sui pagani e la conclusione a Gerusalemme, in cui Pietro spiega come e perché Dio ha voluto aprire la via della salvezza anche ai pagani.

Nel racconto di At 10,1 – 11,18 si nota una tensione tra due problemi connessi, ma distinti: (1) la commensalità con i pagani (è lecito infrangere i tabù alimentari di purità?); (2) l’ingresso dei pagani nella comunità cristiana (è legittimo annunciare Gesù, il "Messia" a coloro che non aspettano nessun messia e non credono in Jhwh, unico vero Dio?). "Luca risolve questi due problemi sul piano teologico raccontando l’episodio di Cornelio [che] ha dato l’avvio ufficiale o il benestare per la missione al mondo dei pagani" (R. Fabris, Atti, 329s).

La figura di Pietro

Atti 10-11: l'apertura di Pietro ai pagani

di Don Filippo Morlacchi

La figura di Pietro

La Scuola di Tubinga ha voluto leggere Atti come il tentativo di armonizzare le due anime del cristianesimo primitivo, e cioè l’universalismo di Paolo e la fedeltà rigorosa alla Legge mosaica di Pietro. In realtà Pietro risulta una figura molto più moderata e "liberale" di come venga normalmente dipinta.

- Pietro ha sicuramente alimentato la maggior parte delle tradizioni che sono confluite nel vangelo di Marco, rivolto a cristiani di provenienza e lingua greca: non era certamente ostile verso i greci.

- È vero che in un primo momento limitò la sua azione evangelizzatrice alla Giudea e alla Palestina: infatti si è mosso solo verso le città della costa poco ellenizzate (Lidda, che è ancora all’interno, e poi Joppe/Jaffa, sulla costa), e – secondo il racconto di Luca – solo per l’invito dei messaggeri del centurione si muove verso la paganissima Cesarea. Tuttavia il fatto che dimorasse a Joppe da Simone il conciatore (9,43) dimostra la sua larghezza di vedute (i conciapelli erano ritenuti "immondi" per il loro contatto costante con i cadaveri).

- La maggiore resistenza contro l’apertura dell’annuncio al di fuori del mondo ebraico fu sostenuta in modo rigoroso solo dopo il 44 d.C. In quell’anno Erode Agrippa I fece uccidere Giacomo il maggiore, figlio di Zebedeo e fratello di Giovanni (At 12,2) e Pietro fu costretto ad allontanarsi da Gerusalemme (At 12,17). L’astro nascente della comunità di Gerusalemme divenne Giacomo "fratello del Signore", favorito dal vincolo di consanguineità con il Maestro, e noto per la sua esemplare osservanza della Torah. [A conferma di ciò, in Gal 2,9 Paolo presenta "Giacomo, Cefa e Giovanni" come "le colonne"della Chiesa, e l’ordine nella menzione indica una gerarchia]. Si deve anzi supporre che il suo declino presso la comunità giudeocristiana di Gerusalemme sua stato causato, almeno in parte, dal suo "lassismo" nei riguardi della Torah.

- Si può dunque dire che se Paolo fu – suo malgrado, ma con un motivazione teologica che vedremo – l’apostolo dei pagani, Pietro fu l’apostolo degli ellenisti e di tutta la diaspora ebraica, fino a Roma, e Giacomo invece l’apostolo (o meglio, il capo, giacché non era uno dei dodici) dei giudeocristiani di lingua ebraica. Tuttavia, come Paolo non abbandonò mai la sua attività missionaria presso gli ebrei, così Pietro non si è limitato a loro soli.

La conversione di Saulo

Atti 6-9: il problema degli Ellenisti

di Don Filippo Morlacchi

La conversione di Saulo

Si può presupporla intorno al 33/34 d.C. La sua conversione portò all’"assenso incondizionato alla missione tra i pagani" (Hengel, op. cit., p.114s). Ma non si deve ritenere che la sua conversione sia stata un tradimento della sua fedeltà ebraica. Fu accolto e introdotto alla fede dalla comunità di Damasco. Fu costretto a fuggirne perché si attirò le antipatie dello sceicco nabateo, forse anche a causa dei giudei del luogo, delusi dalla sua trasformazione da fariseo in credente in Gesù. Su lui torneremo tra due incontri.

L’attività di Filippo, esempio di missione ellenista

Atti 6-9: il problema degli Ellenisti

di Don Filippo Morlacchi

L’attività di Filippo, esempio di missione ellenista

Filippo va dai Samaritani (8,5) e poi verso la città pagana di Gaza (8,26). Va contro il detto di Gesù: "questi dodici Gesù li inviò dopo averli così istruiti: "Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani" (Mt 10,5). Il ministro etiope era invece probabilmente un timorato di Dio (eunuco = non poteva diventare proselito in senso pieno: Dt 23,2); ma forse era ebreo, perché leggeva Isaia? È l’inizio della missione ai pagani. Si tratta di un racconto parallelo (contrapposto?) a quello della conversione di Cornelio (cap. 10), solo che qui l’autore dell’apertura ai pagani è l’ellenista Filippo, lì il gerosolimitano Pietro.

La persecuzione degli ellenisti (At 8,1)

Atti 6-9: il problema degli Ellenisti

di Don Filippo Morlacchi

La persecuzione degli ellenisti (At 8,1)

Si sviluppò una persecuzione nei confronti dei cristiani (non è necessario dire giudeo-cristiani, perché ancora non esistevano cristiani che non fossero anche giudei) ellenisti da parte dei giudei grecofoni (At 6,9).

Perché il Vangelo ha presa tra i giudeo-cristiani di cultura greca?

Atti 6-9: il problema degli Ellenisti

di Don Filippo Morlacchi

Perché il Vangelo ha presa tra i giudeo-cristiani di cultura greca?

Finora abbiamo parlato di "giudeo-cristianesimo" in generale; ma occorre distinguere due gruppi di fondo all’interno dei giudei che hanno creduto a Gesù: quelli palestinesi (di cultura giudaica) e quelli "ellenizzati" (di cultura piuttosto greca, ma sempre giudei).

I grandi discorsi di Pietro

Atti 2-4: la prima predicazione di Pietro

di Don Filippo Morlacchi

I grandi discorsi di Pietro

Leggendo i discorsi di Pietro in At si può risalire alla formula "originaria" del kèrygma. Altre formule antichissime sono quelle lettere paoline (ad es. 1Cor 15,1-5) che sono sicuramente precedenti a Paolo. Luca mette sulla bocca di Pietro delle parole volutamente arcaicizzanti, con abbondanti e voluti semitismi per cercare di rendere anche letterariamente il tenore dei discorsi petrini. Si tratta di discorsi composti da Luca in conformità ai modelli di predicazione della fine del I secolo in ambiente ellenistico; ma non mancano alcuni elementi precedenti, alcune formule molto antiche: At 2,22-24; 32-33.36; 3,13-15; 4,10-12; 5,30-32.

Si trovano infatti idee non comuni al resto della teologia di Luca: ad es. il concetto che Cristo divenne Salvatore con la sua Risurrezione ed esaltazione alla destra del Padre (non lo fu dal concepimento/nascita, come si direbbe da Lc 1-2): vedi At 2,36. È un’idea teologicamente antiquata quando Luca scrive, ma riporta questo pensiero.

Elementi base del kèrygma primitivo sono:

- Contrasto tra la malvagità umana di coloro che hanno ucciso Gesù e la bontà trionfante di Dio che risuscita Gesù suo Servo. Dio si rivela come il vincitore dell’iniquità umana.

- L’azione salvifica è l’innalzamento di Gesù alla destra di Dio dopo la morte. Dio si rivela come il vincitore della morte.

- A differenza degli scritti seriori, l’annuncio originario non vede la salvezza nella morte di Gesù. Non compare affatto l’idea "morì per i nostri peccati" (1Cor 15,3), ma "è risuscitato per la nostra santificazione". Dio si rivela come datore di vita in Gesù risorto.

- Troviamo i più antichi titoli cristologici: servo di Dio (pàis, 3,13) santo e giusto (hàghios kài dìkaios, 3,14) in quanto fede alla missione del Padre; messia (christòs, 2,36) iniziatore della vita (archegòs tès zoès, 3,15; 5,31) salvatore (sotèr, 5,31) signore (kyrios, 2,36) in quanto questa missione è compiuta e porta la salvezza a tutti quelli che si aprono alla grazia del perdono. Dio si rivela come colui che ha affidato la realizzazione della salvezza a Gesù e ora in Lui esaltato continua a salvare il mondo.

I testimoni sono coloro che non tanto testimoniano la risurrezione (sembra quasi un fatto sperimentabile), quanto piuttosto sono garanti del fatto che il Kyrios risorto è proprio quel Gesù che avevano conosciuto prima della pasqua.

I tre discorsi di Pietro sono:

- discorso di pentecoste: 2,14-41

- discorso al tempio (dopo il miracolo): 3,12-26

- discorso davanti al sinedrio: 4,8-12

Ili discorso di pentecoste è tripartito.

- Interpretazione escatologica della pentecoste (il presente illuminato dalla fede): 2,14-21

- Annuncio cristiano con prove scritturistiche tratte dalla LXX: 2,22-36

- Invito alla conversione: 2,37-39

Si rimarca pesantemente la colpevolezza degli ebrei (v. 23); ma non per accusarli, bensì per invitarli al pentimento e al riconoscimento di Gesù come Messia e Signore. L’essenziale è che tutto ciò che è avvenuto, è stato guidato dalla mano di Dio, e anche la morte di Gesù inserita nel piano della prescienza provvidente di Dio (cfr la storia di Giuseppe in Egitto: Gen 45,7-8).

Il discorso al tempio è parallelo al primo:

- Fraintendimento del senso del miracolo (fatto da spiegare): 3,12

- annuncio pasquale adattato alla situazione: 3,13-16

- appello al pentimento e alla conversione: 3,17-21

- conferma mediante citazione da Mosè: 3,22-26