Disclaimer

Visualizza articoli per tag: Spiritualità

Il «transitus» di San Benedetto (Benedetto Calati)

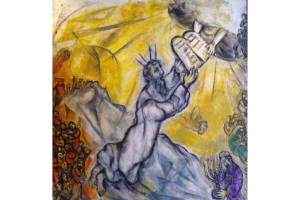

La vita di s. Benedetto, dataci da s. Gregario Magno, ha un carattere mistagogico. Sembra ormai tramontato il genere mistagogico propriamente detto, com’era presso Leone Magno, Ambrogio, Cirillo, ecc., forse anche per gli sviluppi nuovi assunti dalla disciplina dei sacramenti dell’iniziazione cristiana. La mistagogia troverà un campo, forse più proprio che nei tempi precedenti, nel genere agiografico, in cui Bibbia e liturgia trovano la loro immediata espressione vitale ed esistenziale. La pietà popolare, che era sempre più l’ambito normale e più consono alla presenza degli stessi grandi vescovi, esigeva una risposta di fede sempre più «visiva», alla portata della semplicità di fede dell’uditorio di quel travagliato sesto secolo. La vita monastica, così legata alla tradizione popolare, troverà nella descrizione delle vite dei santi il genere più qualificato per edificare nella fede le varie comunità. Lo stesso commentario biblico si risolverà nel leggendario dei santi. Sono essi, i santi, i modelli in cui rivivono le gesta dei patriarchi, dei profeti, degli apostoli, ma soprattutto di Gesù. Se per un verso questo sforzo apre la vita a una forte «moralizzazione» della storia della salvezza, c’è peraltro da affermare che l’agiografia quando trovava un padre illuminato, come ad esempio s. Gregario Magno, poteva veramente essere la risposta più esauriente e più concreta di quanto la Parola di Dio esigeva nel suo «oggi» esistenziale. La “Leggenda dei santi” previene in certo modo lo sforzo odierno dell’ermeneutica sul rapporto della Bibbia con la storia e il vissuto quotidiano condotto e letto alla luce della Parola di Dio. L’agiografia insomma si poneva come “genere letterario” che ripresentava con movimento quasi autonomo, quel “senso spirituale” della santa scrittura così fondamentale per l’esegesi dei Padri.

Seguiamo la narrazione che Gregorio Magno ci fa del transito di s. Benedetto. Sembra importante la constatazione che s. Gregorio, quando parla della morte degli “uomini di Dio”, usi normalmente il termine “exitus” o “transitus”.

«Sei giorni avanti la sua morte si fa aprire il sepolcro. Subito assalito da febbre, cominciò ad essere tormentato da ardentissimo calore. Poiché di giorno in giorno s’era aggravato lo sfinimento, il sesto giorno si fece trasportare dai discepoli nell’oratorio, ed ivi, dopo essersi fortificato per il suo transito ricevendo il corpo e il sangue del Signore, sostenute le deboli membra tra le braccia dei discepoli, in piedi, le mani levate al cielo, nella preghiera, esalò l’ultimo respiro».

A due fratelli che non avevano potuto assistere al transito di Benedetto apparve la manifestazione di una visione:

«Videro una via tappezzata di drappi e splendente d’innumerevoli luci. Una voce di personaggio misterioso che diceva: Questa è la via per la quale Benedetto, l’amico di Dio, è salito al cielo».

Per ben comprendere “l’ascensione di Benedetto al cielo”, bisogna notare qual è l’iter spirituale che egli percorre. Notiamo i vari aspetti.

A) L’ESODO DI BENEDETTO DAL MONDO

La narrazione del transito di s. Benedetto si pone come epilogo della vita dell’uomo di Dio che inizia con una «uscita» – egressus – dal mondo per piacere totalmente a Dio. Anche Benedetto come Abramo, lascia tutto per obbedire alla voce di Dio. È importante notare che tutto il prologo del libro II dei dialoghi è ritmato da una logica di “transitus”; lo stesso “Cursus” del periodo:

«Aetatem quippe moribus transiens...dispexit iam quasi aridum mundum cum flore...retraxit pedem...Despectis itaque litterarum studiis, relicta domo...soli Deo piacere desiderans sanctae conversationis habitum quaesivit».

L’esperienza dell’abitazione nello speco sublacense è come il coronamento di questo «esodo» di Benedetto dal mondo. Ma Gregorio Magno è profondamente conscio dell’ambiguità spirituale contenuta in questo «exodus» di Benedetto dal mondo quando interiorizza fin dall’inizio della “vita Benedicti” l’esperienza di deserto del suo eroe nella formula «habitavit secum». Ormai il deserto nella sua fisicità è posposto al deserto interiorizzato, a vantaggio di un servizio ecclesiale bene qualificato. Ed è il primo quesito del libro II dei Dialoghi.

«Pertanto il venerabile Benedetto – spiega Gregorio – in quella solitudine abitò con se stesso, perché tenne in custodia se stesso nella clausura del pensiero; mentre ogni volta che l’ardore della contemplazione lo rapì in alto, lasciò se stesso al di sotto di sé» (L.III,c.III).

Ogni vita monastica che volesse presentarsi come una «fuga mundi» in senso esclusivo è così posta fuori discussione.

B) LA PROSPETTIVA PASQUALE DELL’ESODO

Questo movimento della contemplazione e della carità perfetta porta l’uomo di Dio «sopra di sé». La cena è la prima espressione vitale nella gioia della pasqua che porta fuori dallo speco sublacense Benedetto e lo colloca quale lampada luminosa sul candelabro per illuminare quanti sono nella casa del Signore. Per pasqua, un prete porta l’annuncio dell’alleluia a Benedetto che viveva fuori del mondo; è questa la prima grande nota mistagogica della «vita Benedicti». «Oggi è pasqua, non conviene che tu digiuni!». Da quel momento Benedetto esplica il suo carisma di padre spirituale dei monaci (L. II. c. I). Come la chiesa inizia il suo cammino lungo la storia nella pasqua, così ogni ulteriore espressione di fede dovrà misurarsi con l’esperienza della morte e risurrezione del Signore e col dono dello Spirito. L’esodo iniziale di Benedetto conosce così l’ingresso nella terra promessa, sia pure nel cammino di fede di cui è segno la comunità ecclesiale.

A questo evento ecclesiale di Benedetto, segnato dalla pasqua, che lo fa maestro di monaci, segue una profonda esperienza che noi potremmo chiamare mistica, che Benedetto percepisce poco tempo prima del ritorno definitivo al Padre con la morte. Anche questa esperienza mistica di Benedetto, che si pone come pagina di una altissima intuizione di fede, nella letteratura cristiana di tutti i tempi, verte sulla pasqua come sintesi universale e cosmica, qual è vissuta dal cristiano nella pienezza della fede.

«Benedetto prevenendo il tempo della preghiera notturna, pregava il Signore onnipotente stando in piedi alla finestra; d’improvviso, in quell’ora inconsueta della notte, vide una luce diffondersi dall’alto, fugare per ogni dove l’oscurità notturna e divampare in uno splendore così grande, da vincere la luce stessa del giorno. In questa visione successe una cosa mirabile: tutto intero il mondo fu portato dinanzi ai suoi occhi come raccolto in un unico raggio di sole. In quella luce Benedetto vide l’anima di Germano, vescovo di Capua trasportata in cielo dagli angeli dentro un globo di fuoco».

Nella spiegazione di questa visione, Gregorio fa emergere il riflesso pasquale a livello esistenziale:

«...Rapito nella luce di Dio al di sopra dei propri limiti, l’anima ne è dilatata al di sotto di sé; comprende quanto angusto sia tutto quanto la sua natura terrena non poteva comprendere... Che meraviglia, dunque, che abbia veduto raccolto dinanzi a sé il mondo, poiché sollevato nella luce dell’anima, era fuori dal mondo?».

Che il fenomeno poi sia da ricondursi alla pasqua del Signore lo dimostra il fatto che Benedetto in quella luce «vide l’anima di Germano vescovo, trasportata dagli angeli dentro un globo di fuoco» (L. II e. 35).

C) IL RITORNO AL PADRE DI S. BENEDETTO

Il transito di Benedetto giunge così come un epilogo di questa memoranda storia della salvezza vissuta spiritualmente dall’uomo di Dio, Benedetto. Credo che il genere mistagogico – senso spirituale – si rifletta in tutta la narrazione gregoriana. Il richiamo ai «sei giorni avanti la sua morte» quando Benedetto si fa aprire il sepolcro, ripropone la settimana biblica, in cui il sesto giorno fu creato l’uomo in vista del riposo sabbatico. Ma quel «sesto giorno», conduce ancor più alla morte del Signore e alla sua risurrezione. Benedetto è solidale con il suo Signore perché il sesto giorno si fece trasportare dai discepoli nell’oratorio ed ivi, dopo essersi fortificato per il suo transito ricevendo il corpo e il sangue del Signore, sostenuto dai fratelli, in piedi, le mani levate al cielo, tra le parole della preghiera, esalò l’ultimo respiro. Il richiamo al sacramento del corpo e del sangue del Signore e a Benedetto che, sostenuto dai fratelli – in piedi – ritorna al Padre, pone l’attenzione nostra sull’eucaristia come sacramento pasquale per eccellenza e la comunione fraterna come garanzia che deritualizza – se ce ne fosse bisogno – il sacramento del corpo e del sangue del Signore. La voce misteriosa poi che giunge ai due discepoli lontani, assicura che Benedetto, come Gesù, è asceso anch’egli al cielo : «Questa è la via per la quale Benedetto, l’amico di Dio, è salito al cielo».

Non vorremmo passare sotto silenzio un altro particolare di fede pasquale, che si manifesta nel «transitus» di Benedetto. Un miracolo dopo la morte di Benedetto viene operato nello «speco» ove l’uomo di Dio aveva fatto la sua prima esperienza monastica – era perciò solo spiritualmente presente – e non invece al sepolcro che custodiva il suo corpo. La spiegazione di Gregorio coincide con la beatitudine di Gesù a Tommaso: beati piuttosto quelli che credono senza vedere. E poi la presenza dello Spirito è data ai fedeli con l’ascensione di Gesù al Padre!

La vita di Benedetto dall’«esodo» iniziale, alla quaresima trascorsa nello speco; dalla pasqua quando egli riceve la missione di essere il padre dei monaci, all’esperienza mistica della pasqua come momento unificante della storia – vive l’epilogo nel suo esodo finale, la morte, salutata come «ascensione» al Padre con Gesù Signore.

Siamo sempre più convinti che la narrazione gregoriana della «vita Benedicti» vada al di là di ogni dimensione storicistica e che essa si pone come una pagina viva di storia della salvezza vissuta dall’uomo di Dio, Benedetto.

GLORIA A DIO!

(Benedetto Calati)

L'effetto camaleonte (Luciano Sandrin)

Non sempre si riesce a spiegare perché ci si comporti in un determinato modo. Gli psicologi hanno dimostrato nei comportamenti umani l'esistenza di meccanismi inconsci, per cui pensiamo di aver scelto noi di fare ciò che abbiamo fatto. E ciò può essere vero, ma può anche essere una comoda ricostruzione dei fatti...

Nel libro: A tua insaputa, John Bargh, psicologo sociale, dimostra che spesso noi facciamo cose a nostra insaputa. E lo spiega, in particolare, nel capitolo Camaleonti a due zampe. I camaleonti sono animali che cambiano colore, qualcuno afferma per mimetizzarsi nell'ambiente, altri dicono per comunicare il loro "stato d'animo". E sono diventati il simbolo di quelle persone che cambiano comportamento a seconda del contesto, indossando abiti diversi nelle diverse situazioni, pronti a smetterli al cambio di stagione.

L'effetto camaleonte, psicologicamente provato, ci mostra che ciò che vediamo e ascoltiamo ha il fine di farci fare le stesse cose, ci spinge all'imitazione inconsapevole, fuori dal nostro controllo. Spesso, ad esempio, la paura del contagio si trasforma in contagio della paura. La nostra volontà può fare da filtro, ma non sempre questo avviene. «Il comportamento e le emozioni degli altri ci contagiano, - sintetizza il nostro autore - non solo quando ne siamo testimoni diretti, ma anche quando ne leggiamo la descrizione o ne vediamo i segni a cose avvenute», sia per le azioni virtuose che per quelle immorali.

C'è uno stretto legame tra percezione e azione. Le persone si imitano a vicenda inconsapevolmente, senza avere l'intenzione e senza sforzarsi di farlo. L'imitazione degli altri è una tendenza innata, molto utile nel corso dell'evoluzione per la sopravvivenza della specie. E la mettiamo in atto fin da bambini.

L'effetto camaleonte dimostra che vedere può condurre ad agire anche senza passare attraverso il sapere. Favorisce i legami tra le persone, crea simpatia, collaborazione e amicizia. Anche negli interrogatori della polizia: cercare di identificarsi con il "presunto colpevole" porta a migliori risultati e ad avere informazioni più attendibili.

Io guardo molti gialli e, almeno nei film, vedo che funziona. Funziona anche in altri contesti sociali.

Il "mimetismo empatico"

In uno studio olandese è stato chiesto ad alcune cameriere di ripetere ai clienti l'ordine appena ricevuto (una forma di imitazione), oppure di non farlo, senza spiegare loro perché dovessero agire in questo modo. Quelle che avevano ripetuto l'ordine del cliente ricevettero mance molto più generose rispetto a quelle che non l'avevano fatto. Attraverso questo "mimetismo empatico" si era creato tra la cameriera e il cliente una simpatia che aveva portato a una mancia più generosa.

Questo vale anche per la vita sentimentale. Nelle coppie in cui c'è accordo, dopo anni di vita in comune, a forza di condividere emozioni e comportamenti i due finiscono per assomigliarsi sempre di più. Per cui si può dare un consiglio: «Attenti a chi sposate, perché finirete per assomigliargli».

E chiaro che nell'imitare gli altri dovremmo fare un po' più di attenzione perché non tutti sono affidabili. E finiamo per pentircene quando è troppo tardi. L'effetto camaleonte è meno probabile se imitare gli altri costa troppo. Funziona di più se pensiamo che ce ne venga qualche buon vantaggio. Ed è per questo che molta gente sale sul carro del vincitore, salvo scendere appena si profila all'orizzonte un altro carro con un altro vincitore.

Comportamenti contagiosi

La gentilezza come la maleducazione, l'amore come l'invidia, sono comportamenti fortemente contagiosi e tutto questo avviene "a nostra insaputa", specialmente quando li vediamo nei nostri capi, o nelle persone per noi importanti.

L'effetto camaleonte funziona anche nei social network: le emozioni espresse online sono contagiose come i comportamenti offline, quelli vissuti di persona nel mondo reale. E gli esperti di pubblicità lo sanno molto bene.

Non dobbiamo mai dimenticare che l'effetto del nostro comportamento sugli altri e quello degli altri su di noi, dipende in ultima istanza da noi: «Ciascuno di noi - conclude il nostro autore - è solo un individuo in un mondo di miliardi di persone, una goccia d'acqua in un vasto oceano. Ma l'impatto di un singolo individuo e l'effetto di una singola azione si moltiplicano e si diffondono fino a influenzare molte altre persone. Una goccia diventa un'onda. Le ripercussioni di un singolo atto possono farsi sentire per giorni».

Perché allora non mettere in moto quest'onda ogni volta che ne abbiamo l'occasione?

Luciano Sandrin

(tratto da Missione Salute N. 5/2020, p. 66)

Trasformare la paura in speranza (Arnaldo Pangrazzi)

«L'uomo è più facile e proclive a temere che a sperare» (Giacomo Leopardi).

Provare paura è inevitabile: ci spaventa un intervento chirurgico, l'idea di fallire una prova, scegliere la persona o la carriera sbagliata, essere giudicati. Dalla paura non si sfugge, fa parte del processo di crescita, ma la paura sproporzionata inchioda allo status quo, impedisce la maturazione.

Paura e salute

La paura aiuta a custodire la salute attraverso l'assunzione di condotte idonee per prevenire la malattia, contrastare i vizi (alcol, fumo...) e promuovere comportamenti salutari a livello alimentare, sociale ed etico. La paura "legittima" rende prudenti e responsabili nell'affrontare le prove quotidiane; quella "irragionevole" o "parassita" assorbe le energie mentali, ruba energia all'azione, compromette il benessere lavorativo e relazionale.

L'eccesso di paura disorienta la mente e si riversa sul corpo. Tra le frequenti manifestazioni organiche della paura, si segnalano: sguardo esterrefatto, sudorazione, tremore alle gambe, palpitazioni, brividi, nausea, affanno respiratorio, sensazione di soffocamento, tachicardia.

Alcuni sperimentano attacchi di panico e temono di perdere il controllo: "Avrò un infarto". "Adesso svengo" o "Sto morendo". Altri sono succubi di fissazioni o manifestano preoccupanti disturbi di natura ossessivo-compulsiva.

Modalità utili per prevenire questi episodi di ansia o panico sono la pratica di tecniche di rilassamento, la respirazione profonda, lo yoga, la meditazione e/o la preghiera; e inoltre: camminate, attività sportive, giardinaggio...

Benefici e percorsi positivi

La terapia cognitivo-comportamentale aiuta a tollerare l'ansia, a ridimensionare le interpretazioni catastrofiche, a prendere maggior controllo della situazione attraverso esercizi guidati e una valutazione più obiettiva delle cose.

I benefici della paura sono molteplici, la pandemia lo ha evidenziato.

La prima considerazione è che la paura porta a riflettere sulla precarietà della salute e della vita, sulla provvisorietà delle certezze e dei beni acquisiti, sull'inevitabilità della morte propria o delle persone care. Fare introspezione aiuta a discernere ciò che è importante ed essenziale da ciò che è effimero e marginale.

In secondo luogo, all'ombra della paura veglia la virtù della prudenza. La minaccia del coronavirus sprona ad assumere comportamenti responsabili e a scongiurare condotte imprudenti. Le restrizioni, l'appello a evitare assembramenti, la sospensione di attività religiose, culturali e sportive mirano a tutelare il bene comune.

In terzo luogo, la paura favorisce la collaborazione: insieme si affrontano i problemi, insieme si lavora per arginare i pericoli, superare i propri interessi per mettere al centro la solidarietà, la prossimità agli anziani e alle persone sole e bisognose.

In quarto luogo, la paura può trasformarsi in creatività nell'uso del tempo libero, nel dare risposte innovative ai limiti imposti dall'emergenza, nel coltivare l'arte come antidoto alla noia, nell'uso positivo della tecnologia.

In quinto luogo, il coronavirus invita all'umiltà, ricordandoci che non sono le grandi cose che cambiano la storia, ma quelle piccole che sfuggono alla presunzione della scienza o al nostro controllo, ma costringono a un bagno di realismo esistenziale. Il covid-19 ha fatto crollare i miti dell'autosufficienza e dell'invincibilità e ci ha resi più consapevoli della nostra vulnerabilità e impotenza.

In sesto luogo, il tempo del contagio ha portato alla luce un crescente bisogno di spiritualità, dell'aiuto di Dio, di pregare, di mobilitare le proprie risorse interiori. Con frequenza, nei momenti critici, le persone si affidano alla preghiera e invocano Dio. perché venga in soccorso delle debolezze umane.

L'umiltà alimenta la spiritualità

La spiritualità si manifesta anche nella carità che si attiva attraverso forme di supporto verso chi è emarginato, malato o in cordoglio mediante l'ascolto, il conforto e l'aiuto pratico.

In sintesi, la paura si mitiga accettandola con serenità, condividendola con semplicità, valutandola con maturità e ridimensionandola attraverso lo sviluppo di strategie benefiche nel rapporto con sé stessi e con gli altri.

Il percorso speranzoso consiste nel "non aver paura di aver coraggio", nella testimonianza del giudice Paolo Borsellino: «È normale che esista la paura, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti».

Arnaldo Pangrazzi

(tratto da Missione Salute, n. 4/2021, pag. 64)

La vie religieuse au risque de l’avenir : Entre extinction et renouveau (Olivier Laurent)

Cet article reprend en le résumant le propos d’un livre écrit par le P. Olivier Laurent, mariste : « La vie religieuse au risque de l’avenir. Entre extinction ou renouveau » En attente de son édition espérée, l’auteur présente ici le contenu de ses réflexions et propositions.

Faut-il en finir avec la vie religieuse ?

Pourquoi oser une réponse à cette question posée par un éditeur pour donner un titre à ce projet d’écriture ?

Arrivé au soir de ma vie, j’ai désiré prendre le temps d’en faire la relecture et de partager quelques réflexions sur cette question qui m’habite.

Né à Paris, en octobre 1942, au cœur de la seconde guerre mondiale, je suis entré en religion dans la Congrégation des Pères Maristes que j’ai connue durant mes études secondaires. Nous étions à l’aube du Concile Vatican II, portés par un fort désir de renouveau dans l’Eglise. J’ai eu à traverser les crises qui ont vidé les maisons de formation après 1968. J’ai effectué mes études de théologie aux Facultés Catholiques de Lyon, après avoir terminé une maîtrise en géographie. Puis je me suis spécialisé dans l’étude des banlieues populaires dans les villes africaines. Pendant 10 ans, j’ai animé, avec une équipe de jeunes cadres sénégalais, un projet conjoint au Gouvernement du Sénégal et au Programme des Nations Unies pour l’environnement, consacré à l’amélioration des conditions de vie dans un bidonville suburbain de Dakar. J’y ai vécu, au quotidien, la rencontre et le travail avec des collaborateurs en majorité musulmans.

Après une année sabbatique à Paris, où j’ai pu travailler au Centre Sèvres avec des Pères Jésuites sur le dialogue interreligieux, je suis reparti au Sénégal pour mettre en place et prendre en charge la formation des premiers jeunes pères Maristes africains. Pendant une vingtaine d’années, j’ai eu à créer, puis à diriger le Centre Saint Augustin, pour l’enseignement de la philosophie aux séminaristes de trois congrégations. Puis, après trois ans dans cette fonction, je suis devenu Maître des novices pendant 8 ans, puis responsable de la candidature et enfin supérieur majeur du District Mariste d’Afrique.

De retour en France, au seuil des années 2000, j’ai travaillé à Paris, pendant 4 ans au Forum 104 qui est un lieu de rencontre et de dialogue entre des chrétiens et des personnes engagées dans les nouvelles quêtes spirituelles, ou vivant dans d’autres traditions religieuses. Et, par la suite, j’ai été envoyé à Toulon, pendant treize ans. Là, j’ai crée, en cœur de ville, un centre culturel et spirituel.

Tout au long de ce parcours les questions n’ont pas manquées. Et celles-ci m’ont sans cesse renvoyées à cette interrogation fondamentale : Comment la vie religieuse incarne-t-elle, aujourd’hui, la suite du Christ et le service des personnes dans ce monde en pleine mutation ?

Pour tenter d’y répondre, je me dois de dire que mon propos restera fortement limité parce que la plupart des consacrés sont aujourd’hui des femmes et que je suis héritier, non de la tradition monastique, mais de ce qu’on a appelé les congrégations actives, engagées dans divers apostolats et ne vivant pas sous le régime de la clôture monastique.

Vivre les yeux ouverts dans ce monde en mutation.

Nous sommes au cœur de la tempête et certains se demandent si nous ne vivons pas la fin du monde, tandis que d’autres préfèrent dire que c’est aujourd’hui, la fin d’un monde. Si nous sommes dans un moment de refondation du monde, d’engendrement d’une nouvelle civilisation, que deviennent nos grandes traditions religieuses et leurs institutions ?

Nos sociétés sont de plus en plus fracturées et inégalitaires. Elles luttent entre elles pour s’approprier les ressources de la terre, nécessaires pour continuer de se développer selon un modèle consumériste, menacé d’obsolescence.

Les grandes religions du monde sont interpellées, particulièrement l’Eglise Catholique, traversée par de nombreuses crises, notamment celle des abus sexuels et celle de ses modes de gouvernance.

L’Agnosticisme et l’indifférence gagnent un grand nombre de personnes et une profonde crise de la foi affecte particulièrement les vieilles chrétientés de même que la vie consacrée.

Les congrégations religieuses connaissent un vieillissement accéléré ; ce qui entraîne une forte diminution de leurs effectifs, insuffisamment compensée par une relève venue des pays du Sud. Mais ces jeunes ne doivent pas être considérés comme des faire valoir qui permettraient aux congrégations de se maintenir en l’état, encore pendant quelques temps.

Les entreprises d’aggiornamento qui ont suivi le Concile Vatican II ont-elles portés leurs fruits ? Il convient de se demander si les renouveaux, alors entrepris, ont suffi à redonner un élan durable à la vie religieuse ? Il y a une grande diversité des situations et des contrastes entre vieilles chrétientés et jeunes églises, mais il me semble que les grands changements du monde qui nous affectent tous ne peuvent être éludés. Et que perdrait-on si la vie religieuse venait à disparaître ?

Peut-on regarder cette réalité en face et faire place aux questions qu’elle nous pose ?

Un confrère Néo-Zélandais, le Père Justin Taylor, historien et exégète de l’Eglise des temps apostoliques avait été invité à animer une retraite dans les diverses unités de notre congrégation, en s’appuyant sur la pensée de notre fondateur, Jean Claude Colin.

Et il avait intitulé cette retraite : « Repartir à zéro. » Et pour ce faire il nous proposait une relecture de nos sources et textes fondateurs.

Nous vivons dans une société de l’immédiat et des réponses binaires : oui/non. Il n’y a plus de place pour la nuance et le temps long. Or l’histoire de l’Eglise nous apprend que l’incarnation du message évangélique ne peut faire l’économie de l’espace et du temps. La diversité des lieux et des sociétés interpelle nos tentations d’uniformité et nos prétentions universalistes. Alors, il nous faut consentir aux germinations lentes et renoncer à vouloir tout maîtriser en croyant que tout dépend de nous et de notre seule volonté. Il s’agit de se laisser conduire par l’Esprit qui, comme le vent, souffle où il veut et nul ne sait d’où il vient ni où il va.

Accueillir dans la patience l’inattendu, l’inouï, l’ailleurs, l’autrement. L’important, c’est de prendre la route, habités par l’espérance qui fait marcher plus loin que sa peur.

Regarder avec bienveillance et lucidité ce monde nouveau qui s’enfante dans la douleur et l’espoir.

Les deux crises, économique et climatique, que nous traversons actuellement se renforcent et menacent l’avenir de notre humanité.

Et dans ce monde global en genèse, les espaces géopolitiques sont en pleine reconfiguration. Le monde Occidental n’est plus le seul acteur déterminant et doit de plus en plus céder sa place aux nouveaux pays émergeants du Sud.

Dans ce contexte, les grandes traditions spirituelles sont profondément interpellées, voire remises en question. Les chrétiens n’échappent pas à cet ébranlement et ne peuvent pas faire l’économie d’un bilan et d’un renouveau.

Devant ces nouveaux défis, les tentatives de repli, de retour à un passé idéalisé, d’un arrêt sur image ou au contraire de fuite en avant sont nombreuses, mais souvent vouées à l’échec, car elles n’apportent pas de réponses satisfaisantes aux questions nouvelles.

Cela est d’autant plus difficile que les mots pour dire la foi sont usés et que le fossé culturel se creuse entre les tenants de la post modernité et les chrétiens, héritiers d’un message qui n’est plus bien reçu dans ses anciennes formulations.

S’enraciner dans une histoire.

Depuis des siècles et avant même son existence dans le christianisme, des femmes et des hommes se sont engagés dans une démarche spirituelle que l’on a appelé la vie consacrée. Citons, pour mémoire, les expériences chamaniques, le monachisme hindouiste ou bouddhique puis plus tard celles des soufis dans l’Islam. On y constate l’adoption d’un mode de vie ascétique, pratiqué en soutien d’expériences mystiques pour entrer en communion avec l’invisible, celui qui est à l’origine des mondes et de la vie.

Cet héritage est encore vécu aujourd’hui par des femmes et des hommes dans des sociétés asiatiques, africaines, ou sud américaines. Il existe donc diverses formes de vie consacrée dans notre société mondialisée.

A l’origine, dans le Christianisme, la vie religieuse s’est développée selon le modèle monastique et elle concerne aussi bien les femmes que les hommes. Au fil de l’histoire et des évolutions sociales et culturelles, notamment avec l’émergence des villes, cette vie monastique ne convenait plus aux nécessités du temps. Alors sont apparues des congrégations organisées pour fournir des missionnaires et annoncer l’Evangile au Nouveau Monde et aux peuples de l’Asie, pour prêcher, en itinérance, l’Evangile dans les villes et les campagnes. Et se rendre disponibles pour accomplir les œuvres de miséricorde, notamment le service des pauvres, l’éducation des enfants et le soin des malades.

Ainsi sont nées de très nombreuses congrégations de femmes et d’hommes. Et aujourd’hui, les religieuses constituent la majorité des personnes consacrées.

Parmi les religieux, certains sont prêtres et ils représentent un groupe particulier. Dans le passé, ils ont pu être considérés comme l’élite des consacrés, avec une prééminence sur les religieux non clercs et les religieuses. Mais la vie consacrée et le sacerdoce sont deux réalités distinctes. La première est un état de vie, le second est un ministère.

La vie religieuse ébranlée.

La vie religieuse n’échappe pas à la crise et se trouve profondément ébranlée. Les effectifs des congrégations, tant masculines que féminines, connaissent une diminution qui avoisine souvent plus de 50% de leurs membres. Le vieillissement de ces derniers et la faible relève- qui peut être parfois inexistante depuis des décennies- les conduisent à l’extinction, sinon, à une forte diminution de leur présence active dans la vie ecclésiale. Certains diocèses n’ont plus de religieux.

L’insistance sur la liberté individuelle et la nécessaire autonomie personnelle remettent en question la nécessité d’appartenance à un groupe, à un corps, à une institution. Elles renforcent la tendance de chacun à se fabriquer une religion, une spiritualité à la carte, en puisant dans diverses traditions d’Orient ou d’Occident, interprétées à sa convenance.

Quant aux grandes intuitions du Concile Vatican II qui ont permis le bel aggiornamento du XXème siècle, elles se trouvent à nouveau interpellées aujourd’hui, car depuis 60 ans, notre monde a profondément changé. Le Pape Benoît XVI en faisait lui-même le constat en déclarant que : « le Christianisme aujourd’hui n’est plus la matrice de notre culture et chacun construit son propre univers de sens. »

Tous les baptisés sont appelés à la sainteté.

Toutefois ce Concile nous a légué le renouveau de la théologie de l’Eglise. Celle-ci est présentée comme le Peuple de Dieu en marche où tous les baptisés sont appelés à vivre en disciples et témoins de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. De ce fait, il convient de se demander à quoi bon la vie religieuse. Si tous sont appelés à la sainteté, à devenir messagers de la Bonne Nouvelle et à manifester l’amour de Dieu pour les petits et les pauvres, est-il encore besoin de s’engager dans la vie religieuse, considérée hier comme la meilleure part et la voie royale pour assurer son salut ?

Reprendre la route

Le pape François dans son homélie pendant la messe de clôture du Synode sur la synodalité a déclaré : « Face aux questions des femmes et des hommes d’aujourd’hui, aux défis de notre temps, aux urgences de l’évangélisation et aux nombreuses blessures qui affligent l’humanité, nous ne pouvons rester assis. Nous avons besoin d’une Eglise qui accueille le cri du monde et qui se salit les mains pour le servir. Pas une Eglise assise mais une Eglise debout…Pas une Eglise statique mais une Eglise missionnaire, qui marche avec le Seigneur sur les routes du monde. Déposons le manteau de la résignation, confions notre cécité au Seigneur, levons-nous et portons la joie de l’Evangile sur les chemins du monde. »

Le fondateur des Pères Maristes, Jean-Claude Colin, s’adressant à ses premiers compagnons, pendant les troubles politiques de son époque leur disait : « Messieurs, messieurs, les temps sont mauvais… alors animons-nous » Et il était convaincu que la Sainte Vierge avait suscité, la Société de Marie comme une petite armée, engagée sous sa bannière pour « Recommencer une nouvelle Eglise. En faisant le bien, mais Inconnus et comme cachés. Sans tambours ni trompettes.

Les congrégations religieuses devant l‘urgence d’une réforme.

Le monde dans lequel ont vécu un grand nombre de religieuses et de religieux, de la génération du Concile Vatican II, connaît de si profondes transformations qu’ils ne peuvent continuer à vivre et à envisager l’avenir en maintenant, coûte que coûte, les formes et les pratiques qui ont donné corps à leur engagement à la suite du Christ.

Pour avancer sur la voie d’une réforme et d’un renouveau, il est nécessaire de quitter ses habitudes, un certain confort social et spirituel, et aussi, d’aller à la rencontre de celles et ceux qui, en des lieux divers, inventent des réponses alternatives et promeuvent de nouveaux modes de vie où sont réconciliés les processus de production et de consommation des biens sans exploitation des personnes, sans gaspillage des ressources, tout en les partageant avec tous.

Si les chrétiens, et parmi eux, les religieuses et les religieux, veulent être au rendez-vous de l’histoire qui s’écrit sous leurs yeux, ils ne peuvent rester campés sur leurs anciennes postures mais, en se laissant conduire par l’Esprit, ils doivent oser les ruptures nécessaires et entrer dans l’aventure, avec celles et ceux qui ouvrent des chemins d’espérance dans la famille humaine et qui inventent le projet évangélique dont ont besoin nos sociétés en genèse.

Il est également important de considérer que notre rapport au temps et à l’espace s’est profondément modifié, de même que notre mobilité et nos moyens de communication. Cela implique, en conséquence, un décentrement et une ouverture à d’autres univers culturels, religieux, géographiques, démographiques et à des modes de vie différents.

Le philosophe Bruno Latour propose une démarche pour avancer dans cette invention de l’avenir. Il s’agit de partir de la description de ce que je vis et de ce qui ne fonctionne pas ou plus, là où je suis. Ensuite, d’examiner, à mon niveau, comment je peux inventer une alternative, une solution pour sortir de ce disfonctionnement et redonner de la cohérence et de la pertinence aux choix que j’ai faits pour incarner, dans ma vie, le projet évangélique proposé par la vie religieuse. Me demander par exemple comment renouveler notre engagement à vivre le vœu de pauvreté en prenant en compte l’urgence d’adopter de nouveaux modes de vie, nécessaires pour conserver à notre planète son habitabilité pour tous. (cf. Laudato Si). Il me parait nécessaire de susciter des communautés qui adoptent des nouvelles pratiques de consommation, de communication, de dialogue intergénérationnel, d’accueil des étrangers.

Et que les candidats qui nous rejoignent aient fait une immersion durant plusieurs mois dans des tiers lieux ou des associations où s’invente concrètement des alternatives à nos modes de vie actuels, tel que l’éco hameau de la Bénissons Dieu ou le Campus de la transition, crée par la Sœur Cécile Renouard.

Diverses stratégies de réforme.

Il existe diverses stratégies de réforme dans l’Eglise qui est « Semper reformanda » toujours en train de se réformer. L’histoire nous apprend que ces stratégies ne sont pas toutes porteuses des réponses adéquates, pour relever les défis du temps considéré.

Nous pouvons les classer en trois grandes catégories.

Une première stratégie : Le retour au passé : « c’était mieux avant »

Un passé souvent idéalisé. Cette démarche aboutit à des échecs car elle ne répond pas aux nouveaux défis à relever. Et aussi parce qu’elle fige la vie religieuse dans des modèles, considérés comme immuables, au risque de confondre la forme et le fond et de réduire la sequela Christi à des manières de vivre, héritées d’une tradition séculaire. Or, nous le voyons bien aujourd’hui, la vie monastique, considérée comme la forme la plus ancienne et vénérable de la vie religieuse, connaît de nombreuses évolutions et transformations qui en assument l’héritage, tout s’incarnant dans de nouvelles formes. Car il n’est pas possible de s’ouvrir à un avenir en figeant la vie dans un espace et un temps donné mais dépassé. On ne pourra pas ainsi relever les nouveaux défis de notre temps.

Aujourd’hui, certains jeunes, en quête de certitudes, sont attirés par cette idéalisation du passé et croient y trouver une radicalité et des réponses à leur désir de rupture avec le monde dans lequel ils vivent. Ils sont prêts à tout et veulent s’engager avec enthousiasme et une grande générosité. Au risque de confondre l’idéal et la réalité. De même que la suite du Christ rencontré dans l’intime avec la défense de valeurs et d’un modèle social conservateur.

Une seconde stratégie : Tout Changer, faisons table rase du passé.

Dans le sillage des années soixante qui ont marqué un grand tournant dans nos sociétés et qui sont celles du Concile Vatican II, nous avons vu se développer de nombreuses initiatives qui ont donné naissance à des « communautés nouvelles. » Celles-ci se sont souvent présentées comme des alternatives au déclin des congrégations anciennes. Elles ont réuni, le plus souvent, des jeunes, hommes et femmes, vivant dans divers états de vie, consacrées ou non, et sous différentes modalités de vie commune. Par la suite, certains sont devenus clercs et d’autres ont repris la vie monastique, en s’installant dans d’anciennes abbayes. Après avoir connu un développement rapide, plusieurs de ces communautés nouvelles se sont trouvées confrontées à de graves crises de croissance, liées à une gouvernance inappropriée ou à des abus, constatés chez leurs fondateurs ou certains de leurs membres. Celles qui ont pu traverser ces crises sont celles qui, le plus souvent, ont su puiser dans la tradition et la spiritualité des vieilles congrégations une assise et des fondements. Par exemple, la Communauté charismatique du Chemin Neuf qui s’appuie sur la spiritualité ignatienne.

S’affranchir de la tradition vivante de la vie consacrée peut conduire à des impasses et à des désastres et avoir de graves conséquences pour les personnes, tout jetant le discrédit sur l’Eglise et la vie religieuse.

Une troisième stratégie : le renouvellement par la conversion personnelle et de nouvelles initiatives missionnaires.

C’est le chemin emprunté par un grand nombre de congrégations qui ont pu s’appuyer sur les grands textes post conciliaires comme Perfectae Caritatis, la déclaration sur la vie fraternelle en communauté et bien d’autres promulguées sous l’impulsion des papes et de la Curie romaine. Les congrégations religieuses ont été invitées à réviser, voire à réécrire leur Règle de vie ou leurs Constitutions et à mettre en place les réformes décidées au cours de leurs chapitres généraux. Cela s’est fait généralement dans les premières années de la décennie soixante-dix. Mais aujourd’hui, ces congrégations, longtemps portées par ce grand renouveau de la vie religieuse, se trouvent à nouveau interpellées par les profonds changements contemporains. Il leur faut reprendre, à nouveau frais, le travail de réforme.

Les périodes de renouveau qui jalonnent les parcours personnels sont particulièrement importantes pour faire la relecture de sa vie, fortifier sa foi et ouvrir à une plus grande disponibilité pour la mission.

Aux sources de l’avenir. Un patrimoine disponible à incarner.

L’Eglise reconnait une nouvelle congrégation quand elle discerne en elle l’Esprit Saint à l’œuvre et suscitant, en un temps et un lieu donné, des hommes et des femmes pour vivre en témoins de l’Evangile et répondre aux besoins des hommes.

Les spiritualités de ces congrégations sont les mille et une facettes d’un kaléidoscope. Elles expriment et incarnent le message évangélique. Reconnues par l’Eglise, elles en constituent le patrimoine. Les congrégations religieuses ont la mission de les incarner, à la suite de leurs fondateurs, dans le temps et dans l’espace. Elles en sont les intendantes et non les propriétaires. Ces spiritualités sont proposées à toutes celles et ceux qui veulent s’en inspirer pour vivre à la suite du Christ et avancer sur le chemin de la sainteté. Ce qui veut dire que ce patrimoine est une ressource qui doit rester disponible et accessible à tous. Et qu’il s’enrichit par l’apport de chaque génération, tout en temps s’acculturant dans de nouveaux espaces sociaux et géographiques. Il s’agit d’une tradition vivante qui peut nourrir l’existence de celles et de ceux qui aujourd’hui la choisissent pour vivre leur vocation de baptisés. Toutefois, les religieuses et les religieux sont en première ligne pour continuer de donner corps à ces spiritualités et en vivre au cœur de l’Eglise et de la famille humaine.

Les acteurs du changement.

Le renouveau de la vie religieuse est une entreprise de longue haleine et il convient de s’interroger sur celles et ceux qui en sont les acteurs et qui en ont la responsabilité.

En se rappelant le propos de Michel Crozier : « On ne change pas la société par décret. » Quelle articulation nécessaire entre les acteurs de terrain, ceux qu’on appelle « la base » et les responsables institutionnels qui exercent la gouvernance aux divers niveaux de la congrégation ? De même qu’entre les différents collaborateurs, engagés et mandatés pour le fonctionnement administratif et financier des communautés, avec les supérieurs religieux majeurs, responsables ? Enfin, quelle est la place et le rôle des personnes laïques associées qui partagent la spiritualité et la mission de la congrégation ?

Le renouveau ne peut s’envisager dans un statuquo ; il implique des changements qui doivent, notamment, s’inspirer des initiatives portées par quelques communautés pionnières, engagées sur de nouveaux chantiers missionnaires. Les Pères Maristes ont crée en Australie, en Thaïlande, en Turquie, des communautés engagées dans l’accueil des réfugiés, des migrants, des aborigènes, nommées communautés « Omnes Gentes » C’est le titre de la bulle pontificale de reconnaissance de leur congrégation par le pape Grégoire XVI : il y évoque le salut de tout le genre humain jusqu’aux extrémités de la terre et leur confie l’annonce de l’Evangile dans les îles d’Océanie.

Chaque congrégation, pour entreprendre sa réforme doit tenir compte de sa situation démographique et en mesurer les forces et les faiblesses. Aujourd’hui, les pyramides des âges sont inversées. Les aînés sont les plus nombreux, les actifs, entre 30 et 65 ans, beaucoup moins, tandis que les jeunes sont en petit nombre. Ces derniers viennent, le plus souvent, des nouvelles unités en développement dans les pays du Sud. Il convient de préciser le rôle des uns et des autres.

Les aînés ont un rôle important de passeur et de transmetteur. Jean Viard écrit que « les anciens ont une dimension de sages, de gardiens de la mémoire… ils sont le lien continu d’une société discontinue »cf : Un juste regard. pp. 251,52.L’aube. Ils peuvent apporter leur soutien et leurs encouragements à celles et de ceux qui seront chargés de la mise en œuvre des changements. Si, ceux-ci ne peuvent être entrepris sans leur participation, ces derniers peuvent être tentés de les bloquer et de vouloir maintenir les choses en l’état. Parfois aussi, il arrive que certains aînés soient habités par une sorte de résignation devant l’extinction de leur congrégation et l’abandon de certaines œuvres auxquelles ils ont consacré leur vie et ils demandent qu’on les laisse finir tranquillement leur vie. La plupart cependant suscitent l’admiration et le respect par leur humble fidélité jusqu’au bout.

Les 30-65 ans sont celles et ceux qui sont « aux affaires ». A la fois, très actifs dans leurs divers engagements et ministères et, en même temps, très engagés dans la gouvernance de leur congrégation. Ils sont très sollicités et souvent surchargés avec des agendas bien remplis, au risque de ne gérer que les urgences, sans avoir le temps de prendre du recul et de penser l’avenir.

Ce sont eux qui auront à engager des décisions difficiles et à faire des choix. Pour cela, il leur faut être spirituellement bien préparés, avoir une vision et une foi inébranlables en l’avenir. Et se laisser conduire par l’Esprit Saint.

Les jeunes.

La plupart des jeunes dans les congrégations viennent des pays du Sud, alors qu’ils sont très peu nombreux à rejoindre les communautés dans les pays de vieille chrétienté.

Nous sommes dans un moment historique pour ces jeunes. Ce rendez-vous, ce Kairos, les interpelle et leur demande de se rendre disponibles pour devenir les bâtisseurs d’un avenir pour la vie religieuse.

Il ne s’agira pas, pour eux, de seulement continuer comme avant, ni de servir de force d’appoint, permettant de poursuivre, encore quelque temps, des œuvres existantes, mais de se préparer à inventer des modes de vie religieuse enracinés dans la tradition vivante et qui répondent aux défis de notre temps. Tout en ouvrant de nouveaux chantiers d’Evangile. A titre d’exemple, Les jeunes africains sont particulièrement attentifs à la vie dans des communautés intergénérationnelles avec les aînés dont ils ont un grand souci. Ils accordent également un grand soin à la qualité des célébrations liturgiques.

Pour devenir ainsi les acteurs du changement et du renouveau, ils devront pouvoir compter sur la confiance et le soutien de leurs aînés. Et il leur faudra renoncer aux conformismes et à certaines de leurs aspirations personnelles. Ils ne pourront accomplir cette mission que s’ils sont y sont bien préparés par une formation humaine, intellectuelle et spirituelle qui les attache fortement au Christ et les enracine dans la tradition vivante de leur congrégation. Leur accueil requiert un grand discernement de la part des responsables et des formateurs qualifiés.

Dans un proche avenir, la plupart des responsables de congrégation seront originaires des pays du Sud. Ils auront la lourde responsabilité d’assumer l’héritage et de faire route avec leurs compagnons ou compagnes pour oser l’aventure de l’invention de l’avenir.

Je suis convaincu que, s’ils sont bien préparés, spirituellement et intellectuellement et capables de vivre en communauté internationale, ces jeunes sont une chance et un don de Dieu, offert aux congrégations pour vivre l’espérance d’un avenir pour la vie religieuse.

Ils doivent aussi pouvoir compter sur le soutien et la contribution de nombreux laïcs associés à la mission avec lesquels ils auront à travailler tout au long de leur vie.

Oser l’avenir et redevenir pèlerins.

Le renouveau de la vie religieuse ne peut s’opérer en respectant scrupuleusement une série de consignes et de procédures, comparables à une recette de cuisine qui, si elle est bien exécutée, produira un excellent résultat.

Il s’agira plutôt d’une aventure de la confiance, en espérant contre toute espérance. C’est à un nouveau pèlerinage que nous sommes conviés. L’entreprise exige de partir léger, sans trop de bagages, juste l’essentiel et de consentir à l’imprévu et à l’inattendu. Comme Abraham, notre père dans la foi, quitter son pays, se quitter soi-même et prendre la route, habités par la Parole et conduits par l’Esprit qui fait avancer dans la nuit.

Il n’y a pas de formule. Il n’y a pas de recettes, mais il y a un chemin.

Au commencement, un appel de Dieu qui attend notre réponse. Au commencement, une invitation à prendre la route. Le Christ nous accompagne sur le chemin. Il est venu nous apprendre à aimer à la manière de Dieu. Il nous invite à sa suite : « Suis- moi. Venez et voyez. »Comme les premiers compagnons, laissons nos barques et nos filets.

En consentant à l’imprévu, aux surprises, à l’inespéré, à l’inouï.

Olivier Laurent

Suicidio. Smarrimento in chi rimane (Arnaldo Pangrazzi)

Ogni suicidio è una storia a sé e non ci sono spiegazioni dinanzi a un gesto che, il più delle volte, lascia sconcertati e interdetti. Non si sa mai quello che passa nella mente e nel cuore di chi sta per togliersi la vita.

Talvolta l'atto suicida contrasta con i valori professati dalla persona; è un tassello che non quadra con la sua storia. In qualche circostanza, il suicidio sopraggiunge proprio quando sembrava che le cose stessero prendendo una piega giusta.

Chi decide di sopprimere la propria vita lo fa per un'infinità di motivi, tra cui: la depressione, il disturbo bipolare, la solitudine, il senso di inutilità, le conflittualità familiari, l'incapacità di tollerare le frustrazioni, i fallimenti, le spigolosità caratteriali, una diagnosi infausta, le perdite. La scelta di chiudere il sipario matura all'ombra di sentimenti o pensieri struggenti, vissuti spesso come monologo. Il suicida rimane avvolto in un vortice di considerazioni che assolutizzano la sua visione catastrofica delle cose e lo convincono che la sua situazione è disperata e irreversibile.

Per chi resta l'impatto è terribile. Non è solo il sentimento di abbandono che sconvolge, ma la drammaticità di un gesto che, razionalmente o irrazionalmente, è percepito come un'accusa.

Lo strazio di chi resta

Familiari e amici si consumano nel tormento di aver fallito nel proprio ruolo di genitore, coniuge o figlio, di non aver amato abbastanza, di non aver prestato sufficiente attenzione a un gesto o a una parola, di non aver saputo decifrare un messaggio, di non poter tornare indietro.

I superstiti si sentono oppressi da una valanga di interrogativi, da tanti "ma" e "se", e da sentimenti contrastanti tra cui predominano il senso di colpa e la rabbia.

Innanzitutto familiari e amici sono sconvolti per non aver potuto prevenire la tragedia: «Vivrò il resto dei miei giorni nel tormento, per non averlo potuto salvare». «Passo le notti insonni, cercando disperatamente di cambiare ciò che è successo». «Sono rammaricata di non aver capito il dolore che si portava dentro».

Alcune famiglie provano vergogna e mascherano le vere cause di morte, attribuendola a fattori circostanziali: «Un infarto se l'è portato via per sempre». «Aveva un tumore al cervello». «Stava pulendo il fucile ed è partito il colpo».

Talvolta il senso di colpa emerge quando i familiari vanno al supermercato o in chiesa e avvertono il sussurro di qualcuno che dice: «Quella è la madre del ragazzo che si è impiccato». «Quello è il marito della donna che si è buttata dal quinto piano». Dietro ai commenti, i superstiti avvertono una silenziosa accusa per quanto accaduto o per aver fallito nel loro ruolo formativo o protettivo.

La presenza del senso di colpa richiede comprensione, ma anche una saggia valutazione nel rivisitare quanto accaduto. C'è il rischio di tormentarsi per colpe o errori non imputabili alla propria conoscenza o responsabilità. D'altro canto, non si può giudicare il passato con la conoscenza di oggi; né si può ritenere di essere l'unica persona di riferimento nella vita del defunto, né lo si può vegliare 24 ore su 24, per impedirne la morte, né si può scegliere per lui/lei. Se così fosse, il proprio caro sarebbe ancora vivo.

L'amore ferito

L'altro forte sentimento è di collera verso il proprio caro per averli lasciati, per aver rinunciato a lottare, per essersene andato senza salutare e aver inquinato l'immagine della famiglia. Per alcuni, la rabbia prorompe dinanzi agli imbarazzanti colloqui sostenuti con i carabinieri o per l'infinità di problemi causati.

Ecco alcune espressioni: «Non aveva il diritto di pensare solo a sé». «Non doveva lasciarci così!». «Perché lo ha fatto?». «Perché non ha pensato ai bambini?». Spesso sono le notti in bianco, il letto freddo, i mille grattacapi della vita quotidiana ad acutizzare l'irritabilità e la tensione.

In qualche modo i superstiti, a differenza del proprio caro che ha deciso di arrendersi, attraverso questa reazione dichiarano la loro volontà di andare avanti e di non lasciarsi travolgere dallo scoraggiamento.

La collera è un sentimento legato all'amore ferito, alla frustrazione per progetti distrutti, attese mancate, opportunità perdute. Non bisogna reprimerla o redarguire quanti la sperimentano con frasi. del tipo: «Non sentirti così!». «Non arrabbiarti!». «Non dire così!». È necessario che chi è in lutto dia spazio alla propria amarezza, quale premessa per maturare successivamente un atteggiamento di comprensione verso chi lo ha ferito, accettandone i misteri e la paura di vivere.

Arnaldo Pangrazzi

(tratto da Missione Salute, n. 1/2018, pag. 64)

Anatomia della tristezza (Arnaldo Pangrazzi)

«La vita non è che una lunga perdita di tutto ciò che si ama. Ci lasciamo dietro una scia di dolori» (V. Hugo).

La precarietà dei legami e l'inevitabilità dei distacchi genera tristezza e la presenza accentuata di questa emozione tende a riflettersi sul corpo, abbassando le difese immunitarie – con il rischio di contrarre malattie – e spegnendo l'energia vitale, come confermano le seguenti espressioni: «Ho il cuore spezzato»; «Vedo tutto nero»; «Ho il cuore in gola»; «Non sto più in piedi».

La postura stessa di chi è triste annuncia prostrazione: corpo ricurvo, fronte corrugata, sguardo spento, voce tenue o lamentosa, respiro corto, lacrime o singhiozzi, dolori muscolari, lentezza dei movimenti. Una tristezza temporanea o passeggera è benefica e si lenisce facendo un bel pianto, confidandosi con qualcuno, ritirandosi dalla scena, facendo ricorso ad attività fisiche e/o tuffandosi nel lavoro.

Il problema si pone quando l'emozione si cristallizza e sfocia nella depressione, richiedendo psicoterapia o farmaci. Con frequenza, la persona triste è succube di sensi di colpa e palesa sbalzi di umore, atteggiamenti passivi, difficoltà sociali e relazionali, incomunicabilità e demotivazione.

La sensazione di essere inadeguato e/o incompreso si ripercuote sulla salute anche con sintomi quali: affanno respiratorio, mancanza di appetito, insonnia, diminuzione della temperatura corporea e aumento di sensibilità al freddo.

Percorsi positivi

La tristezza, in sé, non è né positiva né negativa, dipende da come è gestita: può contribuire a vivere le relazioni in maniera più profonda o sfociare in comportamenti problematici.

Esaminiamo, innanzitutto, i benefici di questa emozione, riconoscendo che il suo primo frutto è la compassione. La vocazione di molti buoni samaritani (medici, infermieri, psicologi, sacerdoti, volontari...) nasce, spesso, all'ombra della tristezza che si prova dinanzi al patire degli altri e dal bisogno di alleviarla attraverso il proprio intervento.

Un secondo frutto della tristezza è il dono dell'introspezione. Chi è triste si guarda dentro, ricorda il passato e riflette su come districarsi dalla prigione dei suoi umori.

Un terzo frutto della tristezza è il bisogno di condivisione. Quando si prova un dispiacere o ci si sente soli, si avverte il bisogno di contattare una persona amica per lenire il peso di queste emozioni.

I gruppi di auto mutuo aiuto hanno lo scopo di promuovere la condivisione e la guarigione delle persone ferite.

Un quarto frutto della tristezza è il bisogno di intimità. Inizialmente, quando si è addolorati o mortificati, si è portati a distanziarsi dal coniuge, amico o collega. Dopo un tempo di ritiro, il magone della solitudine spinge a riallacciare i rapporti, cicatrizzare le ferite e sperimentare di nuovo la vicinanza. Questo obiettivo si raggiunge con l'umiltà, lasciando cadere l'orgoglio e perdonandosi a vicenda.

Un quinto frutto della tristezza è la creatività. Molte persone trasformano la tristezza in espressioni creative, quali scrivere poesie, dipingere, comporre musica, ideare cose artistiche. Creatività intesa come capacità di generare "cose nuove" sublimando il proprio cordoglio.

Percorsi problematici

I modi controproducenti di gestire la tristezza riguardano:

L'isolamento e l'incomunicabilità: questi comportamenti possono disturbare i rapporti, acutizzare il travaglio, consumare preziose energie mentali e psichiche.

L'abbandono al pessimismo o al vittimismo: i soggetti filtrano gli eventi e le relazioni in un'ottica di catastrofismo e insoddisfazione cronica.

La tendenza a rifugiarsi nel sogno e nella fantasia, per compensare la noia o le presenze percepite banali o non rispondenti alle proprie attese.

L'inclinazione alla depressione dinanzi ai disappunti di un'esistenza orfana di speranza.

Il rischio che il crescente disagio interiore si trasformi in problemi mentali e psichici che richiedono l'assistenza sanitaria.

Un'energia umanizzante

Illudersi di eliminare la tristezza è come pretendere di eliminare la notte dal giorno. Goethe affermava che: «Se non hai mai mangiato con le lacrime agli occhi, non conosci il sapore della vita».

La tristezza ha molto a che fare con la vita, l'amore, gli eventi incresciosi, le delusioni nel rapporto con Dio, gli altri e se stessi. Dove c'è amore c'è dolore e il dolore purificato si trasforma in accresciuta capacità di amare.

Essere umani vuol dire offrire ospitalità a questo sentimento che serve a renderci più compassionevoli e sensibili alle vulnerabilità proprie e del mondo circostante.

Arnaldo Pangrazzi

(tratto da Missione Salute, n. 6/2021, pag. 64)

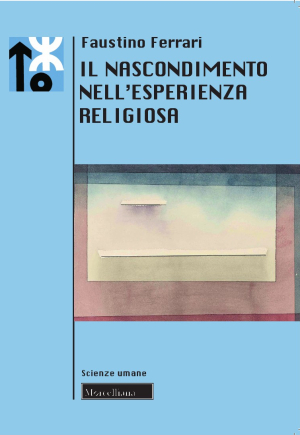

Il nascondimento nell'esperienza religiosa (Faustino Ferrari)

Le esperienze religiose e spirituali più profonde sono accomunate dalla consapevolezza che il divino si manifesta in maniera sfuggente e resta irriducibile a qualsiasi tentativo di circoscriverlo nelle categorie del pensiero umano. Le fasi iniziali di ogni religione si giocano intorno al binomio rivelazione-nascondimento: il rivelarsi di Dio è sempre ri-velarsi, nascondersi nuovamente allo sguardo. Ci sono religioni che restano, del tutto o in parte, segrete; persone costrette a professare la propria fede nell’ombra o a scegliere tra l’abiura e il martirio; credenti che, nella ricerca dell’Assoluto, scelgono di abbracciare una vita nascosta, lontana dal mondo. Tracciando un percorso tra le religioni orientali, i testi biblici e il cristianesimo, il volume indaga le diverse declinazioni della spiritualità del nascondimento. In particolare, l’esempio di Jean Claude Colin, fondatore dei Padri Maristi, svela la fecondità attuale della vita nascosta, che non significa rifugiarsi nella solitudine e rifiutare l’azione, ma vivere la propria condizione, qualunque essa sia, in piena consapevolezza e abbandono fiducioso alla volontà di Dio.

Autore: Faustino Ferrari

Titolo: Il nascondimento nell'esperienza religiosa

Editrice: Morcelliana (Brescia)

anno: 2024

pagine: 368

prezzo: € 29,00

Unione con Cristo e comunione fraterna (Dom Bernardo Olivera o.c.s.o.)

EUCARISTIA E UNIONE CON CRISTO

E’ con tutto il «realismo» possibile che noi dobbiamo comprendere le parole di Gesù al momento dell’istituzione dell’Eucaristia: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo» (Mt 26,26). Ilsoggetto «Questo» (il pane) si identifica con l’attributo «il mio corpo» (la persona di Gesù). Se crediamo che Gesù è il Figlio di Dio, di quel Dio che non può e non vuole ingannare né ingannarsi, è necessario concludere che il pane e il vino consacrati sono il Cristo realmente presente. La fede della Chiesa è sempre costante e unanime su questo punto.

L’Eucaristia è soprattutto sacramento della presenza, poiché essa è sacramento della Pasqua e della salvezza che, è Cristo stesso in persona. È per questo che i nostri primi fratelli cristiani parlavano della «mensa del Signore», della «cena del Signore» (1 Cor 10,21; 11,20). Colui che aveva mangiato con gli Apostoli si rendeva presente a essi e presiedeva la «cena». Il racconto dei discepoli di Emmaus è una testimonianza chiara di questa realtà: Gesù si manifesta loro nello spezzare il pane. Ancora oggi Gesù ci dice: «Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui e lui con me» (Ap 3,20).

Noi celebrando l’Eucaristia rendiamo attuali le apparizioni del Risorto; tali «apparizioni» sono il compimento della sua Parola: «Ritornerò a voi» (Gv 14,18-22). E soprattutto noi crediamo che Lui ritorni come «venne» il primo giorno della settimana, e «venne» la seconda volta il primo giorno della settimana seguente (Gv 20, 19,26).

È soprattutto e fondamentalmente nel corso dell’Eucaristia che ognuno di noi entra in comunione reale con Gesù Cristo morto e risorto per noi. Ogni volta che noi celebriamo l’Eucaristia il Signore si rende presente a noi in diversi e molteplici modi.

- Prima di tutto, per mezzo della comunità stessa riunita nel suo Nome e raccolta e «rivolta» a Lui. Quando il Cristo risorto appare in mezzo ai suoi discepoli chiusi in casa per paura dei Giudei, noi possiamo credere che Egli non veniva da fuori ma dall’interno dell’unico cuore che li riuniva, (cioè era in «mezzo a loro»).

- Il Cristo si rende pure presente quando viene proclamata la Parola del Vangelo. È per questo, che all’invito del diacono: Parola del Signore, noi rispondiamo: Gloria a Te Signore Gesù!

- Il Cristo si rende presente soprattutto nel pane e nel vino consacrato: Lui stesso (il medesimo Cristo), nascosto sotto le specie del pane e del vino allo scopo di essere mangiato e bevuto. La Sua stessa persona divina fattasi uomo nella storia e nella cultura umana, crocifissa e risorta e splendente della gloria divina, si rende presente a noi per mangiare noi lasciandosi Lui stesso mangiare.

- Noi lo consumiamo per essere trasformati (convertiti) nel suo stesso corpo, noi l’assimiliamo per essere da Lui assimilati.

- Tutte queste forme di presenza rendono sempre presente Colui che è sempre presente, il Presente!

La nostra vita contemplativa può essere compresa in questa chiave di ricerca-incontro. Gesù si rende presente a noi nell’Eucaristia perché Egli ci cerca e ci incontra, Egli ci invita, a nostra volta, a cercarlo e incontrarlo. La nostra vita orientata alla contemplazione consiste nel cercare la Presenza e renderci ad essa presenti. La vita contemplativa cristiana mi sembra inconcepibile senza l’Eucaristia e senza una profonda partecipazione ad essa.

Lo Sposo e la Sposa

L’Eucaristia è la venuta del Signore in Persona. Il desiderio di questa visita motiva la nostra celebrazione quotidiana dell’Eucaristia. Con lo Spirito e la Sposa noi invochiamo: Maranatha! Vieni Signore Gesù (Ap 22,20). Noi ci riconosciamo Chiesa-Sposa e, desiderando prolungare la presenza e la comunione, noi non esitiamo a conservare dopo la Celebrazione il Pane consacrato. Noi facciamo uso del nostro diritto sul Corpo già glorioso del nostro Sposo e Signore: «Lo Sposo non dispone del suo corpo, bensì la Sposa» (1 Cor 7,4).

Ma quale relazione possiamo stabilire tra l’Eucaristia e l’unione nuziale, riferendoci all’unione di Cristo e la Chiesa?

Molti Padri della Chiesa hanno fatto l’accostamento tra l’Eucaristia e l’unione tra il Cristo e la Chiesa basandosi sul testo agli Efesini 5,22-23. La celebrazione delle nozze tra il Cristo e la Chiesa ha luogo durante il banchetto dell’Eucaristia: qui il Signore Sposo fa sua la Chiesa e la incorpora a Lui come suo corpo e sua carne; ed è per questo: «Egli Li nutre e si prende cura di lei, poiché nessuno ha mai odiato la propria carne,) (Ef 5,29).

La chiesa dal canto suo, come nuova Eva, diviene «carne della sua carne e ossa delle sua ossa». Difatti, nell’Eucaristia, «il Cristo ama la sua Chiesa e si dona ad essa» (Ef 5,25). A questo dono totale di sé fatto dal suo Signore e Sposo corrisponde l’abbandono totale della sua Sposa, la Chiesa.

L’«alleanza nuziale nuova ed eterna», che ogni Eucaristia è, si trasforma per noi nella realtà in ogni nostra consacrazione monastica. Questa alleanza e questa consacrazione avvengono puntualmente nel banchetto di nozze dell’eucaristia e siamo chiamati a rinnovarle in ogni celebrazione della Cena del Signore. Solo così noi possiamo manifestare il Cristo unito alla sua sposa, la Chiesa, con un legame indissolubile. Solo così noi potremo perseverare nella fedeltà dell’amore fino a quando il Signore ritornerà.

Preghiera e mistica

In virtù della celebrazione eucaristica la Chiesa è una comunità orante. E precisamente parlando dell’eucaristia Paolo dice ai Corinzi: «Quando vi riunite in ekklèsia... » (I Cor 11,18).

Se la preghiera consiste nell’entrare in comunione con Dio, si comprende perché l’Eucaristia favorisce la preghiera. Anzi, possiamo dire che l’eucaristia fu istituita per fare della comunità ecclesiale un corpo orante.

La celebrazione eucaristica raggiunge il suo apice nelle parole del Signore: «Prendete e mangiate, prendete e bevete». Prendere è accogliere, ma non solamente accogliere, è anche essere accolti. La preghiera eucaristica è comunione in un abbandono mutuo di se stessi e nella mutua accoglienza. In tal modo ha compimento la parola del Signore: «Voi in me e Io in voi» (Gv 14,20).

Il Cristo eucaristico è il Cristo glorioso e in piena comunione con il Padre nello Spirito. Questo «mangiare» il Cristo è entrare (comunicare) nel seno della comunione trinitaria. Quando noi preghiamo mangiando e comunicando, noi diveniamo dimora di Dio. Quando chiunque tra noi s’accosta all’Eucaristia con fede amorosa, Gesù gli dice: «Il Padre e Io siamo Uno» (Gv 10,30): «E subito, mediante lo Spirito Santo, l’amore l’assume in Dio, e lui stesso riceve Dio che viene in lui e pone la sua dimora in lui non solo in maniera spirituale, ma anche corporalmente mediante il mistero del corpo e del sangue, santo e vivificante del nostro Signore Gesù Cristo (Guglielmo di S. Thierry, Preghiera meditativa, X 10,8).

È forse troppo dire che la comunione eucaristica è la porta reale per entrare nel mistero ed essere misticamente trasformati? Possiamo affermare che il mistero eucaristico è il luogo privilegiato dell’esperienza mistica? Se il Cristo è un fuoco divorante, non è affatto normale che i nostri cuori ardano nell’oscurità della fede quando il pane che spezziamo viene distribuito e mangiato?

EUCARISTIA E COMUNIONE FRATERNA

La semplice lettura dei testi eucaristici del Nuovo Testamento ci dice chiaramente che l’Eucaristia è il sacramento della comunione con il Cristo e i fratelli, il sacramento della vita comunicata. Essa esprime e produce la comunione solidale con la vita di Gesù e con tutti i credenti che partecipano dell’unico Pane, e allo stesso tempo, ci impegna a condividere la vita.

Se la comunità monastica è soprattutto una comunità di fede, allora l’Eucaristia, sacramento di unità, ha al suo centro una funzione suprema da compiere. Celebrare insieme il sacramento dell’unità ci permette di manifestare l’unità già esistente e di alimentarla perché essa possa crescere fino alla sua pienezza escatologica.

Uniti verso il Signore

In Matteo 18,20 parlando della ricerca e dell’incontro con il signore nella liturgia, l’Evangelista dice: «Là dove due o tre sono riuniti “verso” (eis) il mio Nome, io sono in mezzo a loro».

Avrete notato che coloro che sono riuniti non lo sono semplicemente «nel» ma «verso», e cioè in una ricerca intensa del Nome, vale a dire della Persona. Ciò spiega una volta di più perché nell’assemblea eucaristica, lo Spirito e la Sposa esclamano: Vieni! Maranatha!

Nell’Eucaristia, cerchiamo comunitariamente Gesù Cristo, protesi verso il tempo escatologico, verso il fine ultimo e definitivo. In Essa viviamo il primo comandamento dell’amore verso Dio nel contesto concreto del secondo comandamento dell’amore verso il prossimo, nelle persone dei nostri fratelli e sorelle della comunità.

Il vangelo di Giovanni è pieno di riferimenti all’eucaristia (Cf. soprattutto il c. 6). Ma quando si tratta di parlare dell’istituzione dell’Eucaristia, Giovanni sorvola. Sapete invece cosa fa? Egli mette al suo posto il comandamento nuovo: «Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amati» (Gv 13,34-35)! Per mezzo di questo mutuo amore Gesù ci dice: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e Io in lui» (Gv 6,56).

Alla fine della sua Regola S. Benedetto ci lascia il suo testamento spirituale: amatevi ardentemente gli uni gli altri. Poi esprime il suo ultimo desiderio: che il Cristo ci conduca tutti insieme alla vita eterna. L’Eucaristia è un vulcano d’amore incandescente che rende possibile l’amore ardente. In ogni celebrazione eucaristica il Signore «ritorna» per farci entrare tutti insieme nella sua vita glorificata ed eterna.

Il Corpo del Kyrios

Nell’Eucaristia Gesù immolato e risorto, cioè il Kyrios, è presente. Perciò Paolo parla della «cena del Kyrios», «del calice del Kyrios» e della mensa del Kyrios. Ora il titolo Kyrios comporta il riferimento alla comunità. Si tratta del Kyrios-Signore dell’universo, del mondo, della Chiesa, della comunità: «Nessuno di noi vive per se stesso, come non muore per se stesso; se viviamo, viviamo per il Kyrios. e se moriamo, torniamo per il Kyrios. Perciò, sia che viviamo sia che moriamo, siamo del Kyrios. Perciò Cristo è morto ed è ritornato in vita per essere il Kyrios dei morti e dei vivi» (Rm 14,7-9).

Quando S. Paolo scrivendo ai Corinzi dice loro: il pane che noi spezziamo è partecipazione e comunione al corpo di Cristo (1 Cor 10, 16-17), si riferisce pure al corpo di Cristo che è la comunità. Per questo poco dopo afferma che l’unità effettiva tra i cristiani tutti è costitutiva della celebrazione; in caso contrario «non è la cena del Signore» (1 Cor 11,21).

Più oltre, in 1 Cor 11,29 leggiamo: «Colui che mangia e beve, mangia e beve la sua condanna se non sa discernere il corpo». Cosa significa, in tale contesto, la parola «corpo»? Possiamo dire che Paolo si riferisce alla Chiesa, senza prescindere dal corpo eucaristico del risorto. Di fatto, è quanto dimostra la struttura stessa di tutto il brano citato; inoltre, già prima l’Apostolo aveva detto: «noi tutti siamo un solo corpo perché partecipiamo a un unico pane» (10,17); e poco dopo afferma: «voi siete il corpo di Cristo» (12,27).

S. Benedetto invita il superiore a recitare a voce alta, due volte al giorno, la preghiera del Signore. In quest’occasione tutti possono rinnovare il loro impegno al perdono reciproco e togliere le spine della separazione (scandalo). Soggiacente vi è il comando del Signore: «quando ti avvicini all’altare per presentare la tua offerta... ». Non senza un certo timore non posso evitare di domandarmi: quando il Signore si fa presente a noi, oltre che essere riuniti ci trova anche uniti? Non ci preoccupiamo forse più della forma esteriore della celebrazione (che deve essere secondo le norme liturgiche) che della sua autenticità (derivante dalla concordia dell’assemblea)?

Comunicare e condividere

La comunità primitiva di Gerusalemme ci ragguaglia sui frutti dello «spezzare il pane nelle case, prendendo cibo e lodando Dio» (At 2, 46-47); e cioè, “i credenti erano un cuor solo e mettevano tutto in comune” (At 2, 44), tutti non erano che un cuor solo e un’anima sola: niente di ciò che apparteneva loro dicevano essere proprio, ma era tutto in comune» (4,32).

Riferendosi a questo testo, l’abate di Ford, Baldovino, dottore dell’Eucaristia e della vita comunitaria, ci offre il frutto della sua vita e della sua meditazione con queste parole: «La carità ha in sé il potere di trasformare in comunione una proprietà personale; non distruggendo una tale proprietà, ma facendola concorrere (convergere) nella comunione, non lede una tale comunione, non mette ostacoli al bene della comunione. La divisione o la proprietà personale che pone ostacolo al bene della comunione, è estranea alla carità»

«I beni spirituali divisi sono ricondotti alla comunione in due modi: prima di tutto quando i detti beni i quali vengono distribuiti a questo o a quello sono posseduti in comune mediante la comunione dell’amore; poi per mezzo dell’amore della comunione, essi sono amati in uno spirito comunitario. La grazia è comune a colui che la possiede e a colui che non ce l’ha. Quando chi la possiede, la comunica all’altro e la possiede così anche per l’altro e colui che non ce l’ha la possiede nell’altro poiché egli lo ama» (Trattato XV, sulla vita cenobitica).

Inoltre, il senso profondo di questo cibo partecipato si comprende solamente quando noi siamo solidali con i membri più poveri e senza alcuna dignità del corpo di Cristo. Infatti, Lui stesso ce lo dice: «Quando dai un banchetto, invita i poveri, gli storpi, gli sciancati, i ciechi; beato sarai quando essi non hanno di che contraccambiarti! Perché ti sarà reso alla risurrezione dei giusti» (Lc 13,13-14).

La nostra povertà evangelica e monastica ci invitano inoltre, alla solidarietà con i poveri e a preferire quegli esseri umani distrutti dalla nostra inumanità. La risposta generosa a questo invito non è opera della carne e del sangue; è un dono del Padre che ci rende compassionevolmente solidali con loro per mezzo del corpo e del Sangue del suo Figlio.

di Dom Bernardo Olivera o.c.s.o.

Un mosaico di distacchi (Arnaldo Pangrazzi)

Il calendario di ogni persona è segnato da una serie di eventi che ne plasmano la filosofia, la storia e il carattere. Momenti lieti e tristi sono il pane del vivere quotidiano. «La felicità è sempre uguale, ma l'infelicità può avere infinite variazioni» (Lev Tolstoj).

Per alcuni, i momenti critici sono rappresentati da eventi gioiosi quali il matrimonio, una gravidanza, la nascita di un figlio, che comunque comportano cambiamenti nello stile di vita. Per altri riguardano una diagnosi infausta, una grave disabilità, l'impossibilità di proseguire gli studi o di trovare un lavoro, la sensazione di insignificanza della propria vita. Per tutti, periodi critici risultano i distacchi da persone amate, soprattutto quando il congiunto era al centro dell'esistenza, e appare difficile ipotizzare un futuro senza di lui/lei.

Perdite dolorose

Il compianto può essere un nonno, il padre o la madre, il coniuge, un fratello o una sorella, il fidanzato o un amico intimo, il figlio/la figlia o un nipote. Ognuna di queste figure rappresenta legami particolari. Generalmente, l'unico distacco che conoscono i bambini nella scuola elementare, i giovani nelle medie o nel liceo, è l'addio al nonno o alla nonna che lascia tracce profonde, essendo il primo contatto con la morte e carico di forti implicazioni affettive.

Una perdita cruciale riguarda la morte dei genitori che rappresentano le proprie radici, le impronte fondamentali che hanno segnato la propria identità biologica e biografica. I genitori, oltre a trasmettere il dono della vita, sono i canali che hanno plasmato l'educazione, la crescita e i valori dei figli.

E importante fare tesoro di queste presenze, essere riconoscenti a Dio per quanto sono stati capaci di donare, insegnare e comunicare, sapendo anche perdonare i loro limiti e le debolezze.

Meno frequente è l'esperienza di perdita di un fratello o di una sorella, ma quando questo accade, spesso a causa di una malattia grave o di un incidente stradale, gli effetti in chi resta sono profondi. Il fratello o la sorella superstite si trovano in un momento storico in cui stanno sbocciando e forgiando la propria identità, e risulta difficile comunicare il proprio scompiglio interiore.

Con frequenza il giovane si chiude in se stesso e spesso manifesta ribellione verso Dio e rifiuto della Chiesa per quanto accaduto.

La perdita del "presente"

Più frequenti invece sono i lutti legati alla vedovanza: in qualche modo si piange per la perdita del presente, perché con il coniuge si trascorreva il tempo, si prendevano le decisioni, si condividevano gli affetti, i conflitti e le sfide. Molti vedovi, dopo aver trascorso la loro esperienza terrena con il coniuge, si sentono smarriti nell'organizzazione del tempo e dei riti sociali.

La lacerazione per la perdita di un figlio/a, talvolta di un nipote, rappresenta il distacco più doloroso, perché rappresentavano la proiezione nel proprio domani e con essi viene meno il proprio futuro. Di solito sono i figli a seppellire i genitori ed è drammatico quando questa legge biologica si inverte, e il genitore si trova a dover seppellire la creatura a cui ha dato la vita.

Questa tragedia è un capitolo così carico di emozioni che merita una riflessione a parte nel prossimo numero.

Infine, una nota particolare merita la perdita di un bimbo nel periodo di gravidanza.

È un cordoglio generalmente non riconosciuto dalla società, in quanto non c'è stato un funerale, è mancato un riconoscimento pubblico di questa vita, mancano rituali di addio, per cui il dolore resta irrisolto.

La famiglia ferita dal lutto perinatale è spesso priva di sostegno sociale ed ecclesiale e sperimenta un periodo di vuoto e di smarrimento.

I vicini minimizzano la perdita, suggerendo alla coppia di provare ad avere subito un altro figlio e a dimenticare quanto accaduto.

La madre, in particolare, può colpevolizzarsi e sperimentare un senso di fallimento, vivere l'ansia che l'esperienza possa ripetersi, avvertire una profonda solitudine che si traduce, spesso, in depressione.

Ogni lutto ha diverse implicazioni

Ognuna delle perdite sopra menzionate ha le sue implicazioni: un prezzo mentale, fatto di considerazioni e domande; un prezzo emotivo, caratterizzato da sentimenti critici, che albergano nel cuore dei superstiti: un prezzo sociale, espresso da comportamenti, rituali e condotte che manifestano le diverse conseguenze di un distacco doloroso nella storia dei familiari.

Arnaldo Pangrazzi

(tratto da Missione Salute, n. 2/2018, pag. 64)

Gli strumenti delle buone opere (Ab. Donato Ogliari osb)

«Siamo infatti opera sua,

creati in Cristo Gesù per le opere buone,

che Dio ha preparato perché in esse

camminassimo» (Ef 2,10)

Nel cap. IV della sua Regola, Benedetto offre una lunga lista di "strumenti delle buone opere", o "strumenti dell'arte spirituale" 1, che toccano quegli ambiti nei quali il monaco è chiamato ad impegnarsi nel suo quotidiano cammino di conformazione al Cristo.

A motivare e illuminare l'utilizzo degli "strumenti delle buone opere" che Benedetto via via elencherà, è il duplice comandamento dell' amore esplicitamente rievocato all'inizio del capitolo: «In primo luogo: Amare il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze", poi amare il prossimo come se stesso»2.