Eppure, quello che non faremmo senza motivo in altri ambiti della nostra vita, lo facciamo in quello della pratica religiosa, e nel caso nostro, liturgica. Molti cristiani, infatti, vanno a messa, senza sapere il perché, e senza sapere nemmeno che cosa è la messa. Lo sforzo della nostra rivista, in questi anni, è quello di far comprendere che cosa si celebra e perché si celebra.

La risposta che andiamo cercando, la troviamo nella liturgia stessa. Sono i testi e i gesti che ci dicono perché si celebra. In fondo, se la celebrazione dei sacramenti, e dell'eucaristia in particolare, è la ripresentazione dell'opera salvifica di Gesù Cristo, che ha realizzato il disegno del Padre, lo scopo della liturgia è lo stesso che quello della vita, della morte e della risurrezione del Signore. Possiamo dire che il disegno del Padre è quello di "ricapitolare in Cristo tutte le cose"? Non è forse il compimento del "mistero" (nel senso paolino) il fatto che Cristo ha "abbattuto il muro di divisione", facendo sì che in Lui non ci sia più "nè giudeo nè greco, nè schiavo né libero, nè uomo nè donna, ma tutti siamo uno in Cristo"? Morendo in croce, non ha voluto unire in un abbraccio tutti gli uomini e riconciliarli con il Padre? Non ha egli "prodotto" la Chiesa dal suo costato? Non ha egli detto di trovarsi "dove sono due o tre riuniti nel suo nome"? Non ha innalzato a Padre la sua ultima preghiera perché i suoi discepoli "siano una cosa sola"?

Questa è la finalità della liturgia. Non è tanto quella di "offrire" a Dio qualcosa, e nemmeno quella di offrirci, così come siamo, a Dio. Nella Messa, si opera una trasformazione, quella che chiamiamo la "transustanziazione", per cui il pane diventa il corpo e il vino il sangue di Cristo. Questa trasformazione non è però lo scopo della celebrazione. Essa è "sacramentale", ha cioè la funzione di "segno e strumento" di un'altra trasformazione: quella di noi tutti nel corpo di Cristo. Lo abbiamo già osservato, parlando della duplice "epiclesi": invochiamo lo Spirito Santo sui doni, e sugli offerenti, cioè "a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue di Cristo dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito".

A significare e a realizzare questa finalità tendono i tre riti: di ingresso, di offertorio e di comunione. In questo numero ci fermiamo ai riti di ingresso o di introduzione. Il n. 24 dei PNMR lo dichiara apertamente: "Scopo di questi riti è che i fedeli formino una comunità".

La descrizione del rito della Messa inizia con un inciso che non è solo "temporale" come sembra, ma indica una condizione essenziale per la celebrazione: "Quando il popolo è riunito, (in latino, l'ablativo assoluto, è ancora più energico: populo congregato), mentre il sacerdote esce con i ministri, si canta il canto d'ingresso". Quell'inciso riprende l'idea con cui inizia S. Paolo il discorso sulla "cena del Signore" in 1 Cor 11,20: "Quando vi radunate insieme", o quella con cui Luca racconta di una "frazione del pane" in Atti 20,7: "ci eravamo riuniti, per spezzare il pane". La messa è innanzitutto una riunione, un raduno. L'art. 7 di PNMR, in una prima stesura, recitava che "la cena del Signore o Messa è la convocazione del popolo di Dio, sotto la presidenza del sacerdote, per celebrare il memoriale del Signore", modificato poi in modo descrittivo così: "Nella Messa o Cena del Signore, il popolo di Dio è chiamato a riunirsi insieme, sotto la presidenza del sacerdote...". Questo raduno in assemblea liturgica dà il nome e il senso di "chiesa", cioè "popolo radunato", che succede al popolo dell'antica alleanza.

Radunarsi non significa, di per sé, trovarsi in uno stesso luogo, ma "ridursi ad unità". diventare "uno". I cristiani lo sanno che, pur essendo molti, siamo un corpo solo, ma il raduno lo ricorda, lo ripresenta, lo realizza, e spinge a vivere in unità. Si tratta di realizzare quello che gli Atti presentano come un ideale per la chiesa di tutti i tempi: i discepoli "erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere" (2, 42).

L'importanza di questo "riunirsi" è tanto poco compresa che i nostri fedeli arrivano volentieri in ritardo, e la messa comincia con dieci persone per finire con cento!

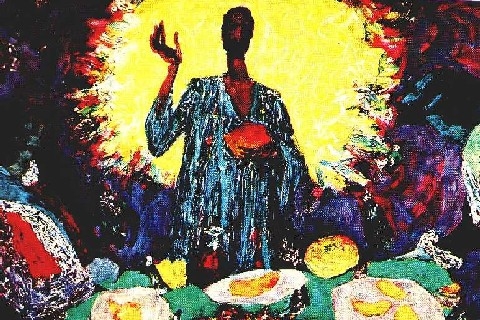

I vari momenti dei riti d'ingresso tendono a formare una comunità. Dopo il raduno, inizia la processione dei ministri. Il sacerdote passa in mezzo all'assemblea, quale segno di Cristo-Capo e segno di unità. Mentre egli passa trai fedeli e va all'altare, se li attacca (per così dire), come tante api in un alveare. L'immagine mi viene dalla casula, a forma di alveare, che ha addosso il vescovo Apollinare nel mosaico della sua Basilica a Ravenna (Classe). Durante la processione poi si canta il canto d'ingresso. E qui PNMR ci danno ancora una volta la motivazione e il senso: "Funzione propria di questo canto è quella di: dare inizio alla celebrazione; favorire l'unione dei fedeli riuniti; introdurre il loro animo nello spirito della festa o del tempo liturgico e accompagnare la processione dei ministri. Se si sta attenti a ciò che si canta, l'armonia delle voci manifesta e realizza la concordia degli animi.

Altro elemento importante per "formare comunità" è il saluto. Due significati danno PNMR, uno cristologico, l'altro ecclesiologico: "Poi con il saluto, il sacerdote annunzia alla comunità riunita la presenza del Signore. Il saluto sacerdotale e la risposta del popolo manifestano il mistero della Chiesa radunata". La traduzione italiana ("Il Signore sia con voi") non sembra un annunzio, ma un augurio. Il testo latino invece, senza il verbo "sia", può essere un annunziare che il Signore è presente perché siamo riuniti nel suo nome. La seconda motivazione è data dal fatto che il saluto crea comunicazione e comunione tra sacerdote e assemblea. La liturgia non è un teatro, dove alcuni sono attori e altri spettatori. In teatro gli attori "agiscono" tra di loro, fingendo di non sapere che ci sono spettatori. Gli attori non salutano il pubblico (se non alla fine, per gli applausi). La celebrazione liturgia vede tutta l'assemblea partecipante, e quindi il saluto "rompe le balaustre", dove ci sono ancora.

Crea certamente comunione la parola viva del sacerdote o di "un altro ministro, che ne sia capace", cioè del "commentatore", che introduce brevemente la liturgia del giorno.

Avete mai riflettuto alla forza unificante dell'Atto penitenziale? Anche se prima era una "apologia", cioè una preghiera privata dei ministri, e che solo con la riforma del Concilio è diventato un momento della celebrazione comunitaria, esso ha radici profonde. Possiamo partire dal testo di Giac 5,16: "confessate gli uni gli altri i vostri peccati e pregate gli uni per gli altri, per essere guariti" che in Didaché 9 diventa: "...perché la vostra offerta sia pura". Il riconoscersi peccatori davanti a Dio è importante, ma non lo è meno riconoscerlo davanti ai fratelli. Siamo tuffi peccatori: nessuno si metta fuori di questa solidarietà nel peccato; tutti riconosciamo di avere bisogno della preghiera degli altri. Pensate: anche il Papa dice: "confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato... e supplico... voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro". Lo dice, in un assemblea cristiana il ricco e il povero, il nero e il bianco, il dittatore (se cristiano) e lo sfruttato. Se si prega in modo che "la mente si accordi con la voce", quale forza questa confessione pubblica! E non dimentichiamo che è "mediante il ministero della Chiesa che noi siamo riconciliati con Dio. E la Chiesa non è solo il sacerdote!

Altro canto comunitario, acclamazione al Padre e all'Agnello, è il Gloria, un "inno antichissimo e venerabile". Tutta l'Assemblea lo canta, avendo coscienza di essere il popolo dei salvati.

I riti di ingresso sono conclusi dalla preghiera detta "colletta". Anche il termine indica una raccolta, una riunione. Indicava questo termine la preghiera che il sacerdote faceva nel luogo di raccolta del popolo prima di procedere verso la chiesa stazionale. Ora indica l'orazione che "raccoglie" le preghiere personali. Ecco perché, dopo l'invito del sacerdote ("Preghiamo"), si sta per qualche tempo in silenzio "per mettersi alla presenza di Dio e formulare nel proprio cuore la preghiera personale". Queste preghiere personali vengono raccolte nell'orazione del sacerdote, che le unifica e le indirizza al Padre come la preghiera di un solo corpo. La mediazione di Cristo, espressa nella conclusione, è ancora segno di unità.

Bella infine l'espressione con cui PNMR presentano l'Amen: "Il popolo, unendosi alla preghiera e prestando il suo assenso, fa sua l'orazione con l'acclamazione Amen". Da tante labbra esce una sola parola, "poiché, pur essendo molti, siamo un corpo solo" (1 Cor 10,7).

Ildebrando Scicolone