Formazione Religiosa

Visualizza articoli per tag: Formazione Religiosa

I segni della risurrezione (Faustino Ferrari)

Un racconto. “Un uomo dell’Estremo Nord cerca una via di sfogo al proprio sentimento, non distrutto né del tutto avvelenato da decenni di vita alla Kolyma. L’uomo spedisce per via aerea un plico: non libri, fotografie o versi, ma un ramo di lance, un ramo morto della natura vivente. A Mosca mettono questo strano regalo – il ramo di un albero artico, colore marrone chiaro, secco, raffreddato dai venti della traversata aerea, avvizzito, strapazzato nel vagone postale, severo e scarno – nell’acqua. Lo mettono in un barattolo da conserva, riempito con la caustica acqua dorata e disinfettata dell’acquedotto di Mosca, un’acqua che, si direbbe, è ben contenta di far disseccare ogni cosa che vive: la morta acqua dei rubinetti di Mosca. (…) Passano tre giorni e tre notti e la padrona di casa viene svegliata da uno strano, vago odore di resina, debole, sottile, nuovo. Nella ruvida pelle legnosa si sono aperti e sono apparsi distintamente gli aghi – freschi, giovani e vitali, dal colore verde – i nuovi germogli”. (Varlam Šalamov, La resurrezione del larice)

Nei vangeli ritroviamo diversi racconti pasquali della risurrezione di Gesù. Ogni evangelista sviluppa una particolare prospettiva teologica e narrativa. Quello che qui cerchiamo di fare è di tratteggiare alcuni di questi elementi. In particolare, ci soffermiamo su alcuni segni utilizzati per parlare della risurrezione di Gesù attraverso le diverse narrazioni evangeliche.

L’evento della risurrezione non può essere descritto in se stesso. È un evento che si colloca oltre il tempo e lo spazio. I vangeli cercano di rappresentare le conseguenze di questo evento. Innanzi tutto, vengono tratteggiati gli scenari che si aprono a livello di esperienza come discepoli e discepole del Signore. In seguito, ci sarà, nelle Lettere e negli altri scritti neotestamentari, lo sviluppo teologico dell’evento-risurrezione. I vangeli contengono una variegata prospettiva di segni che ci presentano lo svelamento della risurrezione di Gesù.

Il primo segno che manifesta la risurrezione di Gesù è quello della tomba vuota. I quattro vangeli, seppure in modo differente, raccontano della scoperta da parte delle donne della tomba vuota. Esse si erano recate alla tomba di Gesù con olii aromatici per imbalsamarne il corpo, ma la trovano aperta e vuota. Tutti e quattro i vangeli riportano il segno della tomba vuota, con differenze tra le diverse narrazioni. Nel vangelo di Marco – quello più antico – è l’unico segno riportato nel testo originale (cioè il testo precedente alla redazione del “finale lungo”). Questo segno precede tutte le apparizioni di Gesù.

Il segno della tomba vuota si presta a molteplici interpretazioni. Perché la tomba è vuota? Il corpo di Gesù è stato rubato? I Vangeli stessi parlano di dicerie secondo cui il corpo di Gesù sarebbe stato trafugato dalla tomba. Sono i capi dei sacerdoti che suggeriscono ai soldati di guardia di affermare: “I suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo” (Mt 28,11-15).

L’Occidente non ama il “vuoto”, segno sempre di una mancanza, di una deficienza. E con l’espressione horror vacui (orrore del vuoto) si vuole indicare la necessità di riempire, ad esempio, la superficie di un’opera d’arte. “La natura rifugge il vuoto” (Aristotele) è una teoria che domina in gran parte della nostra cultura. Di solito la parola ed il concetto di vuoto hanno un significato negativo. Stomaco vuoto, mente vuota, vita vuota, senso di vuoto… Per fare qualche esempio. Ed anche l’idea di una tomba vuota, finisce con l’assumere un significato immediatamente negativo.

Ben diversa è invece la concezione Orientale del vuoto – che mantiene sempre un senso positivo. Qui nel suo significato più immediato esso viene ad indicare la condizione di possibilità di tutti gli eventi, di tutte le cose. Una casa sarebbe inutilizzabile senza il vuoto delle porte e delle finestre. Un vaso, un bicchiere, una bottiglia o un contenitore sarebbero sprovvisti di utilità senza il vuoto al loro interno. In questa concezione il vuoto non corrisponde con il non-esserci delle cose. Esso viene ad indicare l’origine e la condizione di possibilità della realtà. Il segno della tomba vuota si inscrive, quindi, non nella mancanza, ma nell’ordine delle possibilità.

Ma il tema della tomba vuota rimanda al qōdesh haqǒdāshīm, (“le cose sante tra le sante” - sancta sanctorum), la parte più interna del Tempio di Gerusalemme. Qui vi erano custodite le tavole della legge e l’arca dell’alleanza. Vi poteva entrare solamente il gran sacerdote una volta all’anno (nel giorno del kippur). Quando il generale Tito – figlio dell’imperatore romano Vespasiano e che alla morte del padre diventerà a sua volta imperatore – nel 70 d.C. conquista Gerusalemme dopo un lungo assedio ed una guerra durata cinque anni, egli vuole vedere cosa contiene la parte più sacra del Tempio, per la quale gli ebrei hanno combattuto così strenuamente e hanno dato la vita. Ormai circondato dalla distruzione e dalle fiamme, penetra nella cortina delimitata dalla tenda, ma rimane deluso e sconcertato: nella stanza più sacra non c’è nulla, non c’è nessun simulacro. La stanza del Dio d’Israele è vuota!

Come la presenza di Dio in mezzo al suo popolo è rappresentata da una stanza vuota così la nuova presenza del Cristo risorto in mezzo ai suoi discepoli è significata dalla tomba vuota!

Nel corso di questa narrazione alle donne viene rivelato da un messaggero (un giovane, un angelo, due uomini o due angeli, a seconda del vangelo) che Gesù è risuscitato. Bisogna tenere presente che a quei tempi esisteva una concezione restrittiva della donna. A tal proposito erano comuni detti come questi:

- una donna ha solo da imparare a servirsi del fuso;

- ciò che deve fare una donna è stare in casa;

- chiunque discorre molto con una donna, si fa del male;

- le parole della Legge vengano distrutte dal fuoco piuttosto che essere insegnate alle donne.

E nella preghiera mattutina ogni buon ebreo (maschio) lodava Dio per non essere nato pagano, donna e contadino (cioè incapace di osservare la Legge).

Tra le tante limitazioni a cui la donna era soggetta c'era anche quella relativa all'autorevolezza della sua parola. La testimonianza di una donna non aveva alcun valore giuridico. Nella concezione ebraica una testimonianza era valida se resa da almeno due testimoni che dicessero la stessa cosa (cfr. il racconto di Susanna in Daniele 13), ma i testimoni dovevano essere maschi. Nei racconti pasquali, le donne sono le prime testimoni della risurrezione di Gesù. Diventano quelle che portano il primo annuncio agli apostoli. Sono qui le apostole degli apostoli! È un paradosso. Quelle che non hanno alcun valore giuridico, la cui testimonianza non conta niente, diventano le prime messaggere della risurrezione. A loro viene fatto il primo annuncio della risurrezione e sono loro a portare il primo annuncio della risurrezione.

Abbiamo poi il segno del giardiniere (Gv 20,15). Maria Maddalena non riconosce lo sconosciuto nel giardino e lo scambia per il contadino che accudisce il campo. In realtà non si tratta di una distrazione della Maddalena. Gesù risorto è rappresentato come il giardiniere, il custode, del nuovo Eden – il giardino paradisiaco. Con l’evento della risurrezione si ha il ripristino della condizione originale. Non solo. Nella bibbia, soprattutto nei profeti, troviamo ricorrente l’immagine di Israele come vigna del Signore. “La vigna del Signore è la casa di Israele” (Is 5,7). L’immagine del contadino, ortolano che pianta e ha cura della vigna è ricorrente per descrivere il comportamento di Dio nei confronti del suo popolo. Il Cristo risorto appare alla Maddalena nelle vesti del Signore che ha cura del suo popolo. Soltanto dopo questa prima immagine il riconoscimento di Cristo si fa personale.

Un altro segno della risurrezione di Gesù lo abbiamo nel racconto dello sconosciuto che si accosta lungo la via a due discepoli confusi e delusi. Siamo di fronte ad una delle pagine più belle dei vangeli. Nel racconto dei due discepoli di Emmaus, Luca (cap. 24) mette in scena una delle manifestazioni del Gesù risorto. Conosciamo bene il racconto. Questi due discepoli avevano sperato… ma ora, sconfortati e sfiduciati, se ne ritornano a casa. La missione è finita. Tutto è ormai perduto. Nel dolore si fa loro compagno di viaggio uno sconosciuto. Ed iniziano a discutere delle Scritture. Un tratto di strada di poche miglia si fa lungo poiché essi giungono alla locanda che è già sera. Nel gesto dello spezzare il pane i due discepoli riconoscono il loro Maestro.

Nel segno del pane spezzato che rimane sulla tavola si manifesta il Signore risorto (che non è più fisicamente visibile per i due discepoli). Gesù è presente accanto ai discepoli finché resta sconosciuto, ma scompare nel momento in cui si rivela. Ancora una volta siamo di fronte ad un paradosso: la “presenza” resta sconosciuta mentre la “rivelazione” si comunica in un’“assenza”.

Ma il racconto va oltre. Accogliere uno sconosciuto lungo la via, invitarlo alla propria mensa, condividere il pane con lui, si trasforma nella possibilità di accogliere il Maestro. Questo antico racconto si rivela così essere sempre attuale. Nella parabola del giudizio finale l’evangelista Matteo esemplifica i modi nei quali i discepoli “riconoscono” (o no) il loro Maestro risorto. “Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito?” (Mt 25,37). Per i discepoli lo sconosciuto, il forestiero, l’altro, non è mai tale poiché diventa il segno della presenza del Cristo risorto.

Il vangelo di Giovanni mette in campo un altro racconto nel quale Gesù non è riconosciuto dai propri discepoli. Questo episodio si svolge sulle rive del lago di Genezaret e si parla di una pesca abbondante, miracolosa. I discepoli intenti a pescare riconoscono nello sconosciuto sulla riva il loro Maestro risorto. Ma il riconoscimento non avviene attraverso il senso della vista. Infatti, “nessuno dei discepoli osava domandargli: “Chi sei?”, perché sapevano bene che era il Signore” (Gv 21,12). Lo svelamento del risorto avviene per mezzo della fede, nel rinnovo del pasto eucaristico.

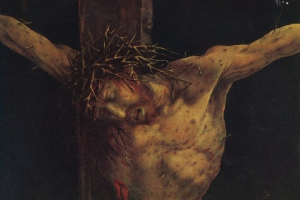

Del segno delle ferite ne abbiamo già in un testo precedente a cui rimandiamo (link: i segni delle ferite). “Gli dissero allora gli altri discepoli: “Abbiamo visto il Signore!”. Ma egli disse loro: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò” ” (Gv 20,25). Qui la fede nel risorto passa attraverso il riconoscimento della passione e della morte del Signore. Il discepolo Tommaso riconosce il suo Signore nelle ferite del corpo e della carne. Sono proprio le ferite del corpo a svelare la divinità del Cristo e a rappresentare il segno della sua risurrezione. Il Risorto si rivela a Tommaso come l’Uomo dei dolori e delle ferite.

“L'angelo disse alle donne: “Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”” (Mt 28,5-7). Qui il segno della risurrezione è la Galilea delle genti. È là che i discepoli potranno vedere il Risorto.

La Galilea delle genti. Galilea significa propriamente “distretto delle genti”. Le genti – i gentili – erano i pagani: non appartenevano al popolo ebraico. Era un crocevia di lingue e etnie diverse. Una società meticcia, un mescolamento di culture e tradizioni. E tuttavia: “il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce; su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte una luce si è levata” (Mt 4,16). È qui che Gesù ha iniziato il suo ministero. Ed è qui che i discepoli possono incontrare il Cristo risorto. Il vangelo di Matteo offre una nuova chiave di lettura: il Risorto di svela nella missione dei discepoli. Anzi. L’immagine trasmessa è che Cristo precede la missione dei discepoli. Egli è sempre un po’ più in là. “Non è qui”. È in Galilea. Ora.

Il segno della Galilea obbliga ad uscire da noi stessi. Dai posti dove siamo soliti vivere e che conosciamo bene. Il Risorto ci sta aspettando in un altrove che non è questo, per camminare con noi. Non è qui che dobbiamo cercare il Risorto. Egli attende, sotto una veste inattesa, proprio là ove non ce lo aspettiamo. Non in strade nuove, ma che non abbiamo ancora avuto il coraggio di percorrere...

Il segno della croce. E veniamo al segno più paradossale della risurrezione di Gesù. Lo troviamo in particolare nel vangelo di Giovanni. “E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire” (Gv 12,32-33). L’Innalzato è, nel medesimo momento, il Risorto ed il Crocifisso. Perché unico è il mistero e l’evento della passione e risurrezione di Gesù. Il momento della morte è anche il momento della risurrezione! Ed anche da risorto le ferite restano ben visibili.

La crocifissione di Gesù è un innalzamento. Egli viene esposto ben in vista per diventare per tutti salvezza e benedizione. La croce è momento di gloria poiché è gloria d’amore. Qui Dio non si rivela nella potenza, ma nella debolezza della morte. "Attrarre" (in greco elko) significa "attirare con forza". È l’attrazione di una calamita. Ma questo avviene senza violenza, bensì per mezzo di una forza interiore, affascinando. Come la croce attrae mostrandosi, così il risorto si rivela attraverso il compimento della sua morte.

Anche per il vangelo di Marco il momento della morte di Gesù è momento rivelativo: “Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: Davvero quest'uomo era Figlio di Dio!” (Mc 15,39). Tutto il vangelo di Marco è intessuto intorno a domande relative a chi fosse Gesù. Chi è costui? Perché parla in questo modo? Come può compiere prodigi? Ecc. Domande che restano a lungo sospese. Esse sono intramezzate da due professioni di fede. La prima è quella di Pietro (8,27-38). La seconda è questa del centurione pagano nel momento della morte. Dalla bocca del centurione risuona la testimonianza di fede in Gesù che nel momento della morte si rivela anche come il Risorto. Morte e risurrezione sono un unico evento di fede.

Molti sono i segni della risurrezione di Gesù. Ma tutti sono momenti della fede della comunità dei/lle discepoli/e del Signore.

Il terzo giorno…

Due che se ne vanno verso la campagna

Tre che comprano oli aromatici

Sette che si mettono a pescare durante la notte

Undici che se ne stanno rinchiusi per paura

Il dito da mettere nella ferita

Le vesti abbandonate in un angolo

Una pietra ritrovata fuori posto

Quelle che portano con sé profumi e unguenti

Altri che pensano siano soltanto vaneggiamenti

Quella che era stata liberata dai suoi mali

Quelle che tenevano il volto chinato a terra

Quelli che erano fuggiti

Quello che era nudo

Un giovane vestito d’una bianca veste

Due che corrono verso una tomba

Due che abbandonano in fretta il sepolcro

Quelle che si domandano il senso di tutto questo

Quelle che ricordano tutte le parole

Quello scambiato per un giardiniere…

Faustino Ferrari

I segni delle ferite (Faustino Ferrari)

Una storia. Lei è in cucina e sta preparando da mangiare per i suoi due bambini. Le sue mani impastano il pane, che metterà poi a cuocere nel forno. Il suo cuore è greve. Un muto dolore l’accompagna da giorni e giorni. Le pareti della casa sono adorne di miseria e povertà. Una povertà sempre più dura, con il marito che da troppo tempo non trova lavoro ed ora si vergogna anche solo a levare lo sguardo da terra.

La donna non s’avvede che, mentre impasta il pane, le sue lacrime scendono copiose sulle guance, andando a mescolarsi nell’impasto.

La mamma non sa dire ai figli, al momento del pranzo, cosa ci sia di particolare nel pane a renderlo così buono – gustoso come non mai.

Non siamo dei cloni. Né per quanto riguarda il nostro corpo né spiritualmente. Non siamo le copie – più o meno riuscite – di qualcun altro. “Diffidate delle persone che puzzano di perfezione, che la vita è fatta di sbagli e ferite” (Anna Magnani - attrice). E noi siamo quello che siamo grazie al nostro corpo – anche grazie alle rughe che accumuliamo e alle cicatrici impresse nella pelle e nell’anima. Grazie alle ferite subite e alle disgrazie patite. Ma anche grazie alla bellezza e alla gioia che sperimentiamo. Grazie alla felicità che c’è data di gustare in certi momenti. Grazie all’amore. Se non fossimo nati, se non ci fosse stato donato d’incarnarci nel nostro corpo, non avremmo conosciuto l’amore.

È vero. Nella vita non c’è dato di gustare solamente bei tramonti o cieli stellati, le meraviglie della natura ed il piacere d’amare e d’essere amati. Non conosciamo soltanto prestigio, riconoscimento e considerazione. Non siamo sempre circondati da stima ed apprezzamenti. La vita, lo sappiamo bene, è fatta anche d’abbandoni e di violenze subite, di torti e di conflitti, d’atti ingiusti e di risentimenti. Ci sono malattie inguaribili che minano il nostro corpo. Ci sono sofferenze che ci accompagnano. Dobbiamo fare i conti con conflitti che segnano la nostra vita. A volte sono conflitti con i familiari. Altre volte con colleghi di lavoro, con vicini di casa, con persone che conosciamo.

La televisione e gli altri mass media ci trasmettono immagini di catastrofi naturali, di guerre, di violenze. In ogni momento siamo raggiunti da cattive notizie. Notizie che ci fanno sentire ancora più fragili, più esposti agli eventi. Le conoscenze odierne ci hanno rivelato che siamo ben più fragili di quando, nel passato, ci si avvertiva consegnati alla balia d'eventi cosmici e di fenomeni naturali sconosciuti. Anzi, un tremendo potenziale distruttivo è ora consegnato alle nostre stesse mani. Basterebbe il dito premuto su di un bottone da parte di un presidente o di un generale folle ad innescare la furia distruttiva di una guerra nucleare. Questa nostra società, nella sua piena efficienza tecnologica, si mostra così contraddittoria e così vulnerabile…

Ci sentiamo, a volte, estranei al nostro stesso io, avvertiamo una perdita di senso in quello che facciamo. Abbiamo difficoltà a fare i conti con la fragilità del nostro corpo, con lo scorrere del tempo e con le occasioni mancate. Possiamo ritrovarci in ambienti che ci sono ostili e ci disprezzano – senza che ne capiamo la ragione. C’è la violenza e la brutalità che colpiscono le persone che ci sono più care. E c’è un male – gratuito ed iniquo – che s’accanisce con vittime innocenti fino a farci esclamare: “Dov’è Dio?”. Ci sono momenti in cui sembra che la speranza termini e ci sia posto soltanto per il dolore. E possiamo anche sentirci abbandonati non solo dagli uomini, ma anche da Dio…

E poi, l’esperienza dell’ospite indesiderata. Non attesa. Non voluta. E che giunge – all’improvviso o dopo lunga malattia. La morte che coglie tutti impreparati. Nel profondo del mare o nell’alto dei cieli. In terra deserta o tra le foreste. Con la peste e con l’uragano. Una tegola in testa mentre si passeggia per la via o travolti dall’auto all’uscita di scuola. Sull’asfalto della strada e nel gorgo di un torrente in piena. Tra i campi di grano, mentre si semina o si raccoglie e negli altiforni di una fonderia. Tra gli ingranaggi di una pressa o sotto le ruote di un muletto. Un ictus o un infarto al cuore. Una febbre repentina, una malattia perniciosa, una meningite…

L’immagine del cuore ferito diventa la metafora con la quale cerchiamo di esprimere i nostri insuccessi e la nostra fragilità, come anche le ferite e le cicatrici che accumuliamo nel corso dei giorni. Cose di cui nessuno di noi ne resta indenne. Avvertiamo, infatti, di avere un cuore ferito per causa d’alcune vicende della vita. Dai vari avvenimenti che hanno prodotto in noi amarezze, sconforto, dolori, sconfitte…

Quando in campo religioso e spirituale si parla di cuore, lo sappiamo bene, non bisogna semplicemente pensare all’organo racchiuso nel torace. A livello fisico è l’organo essenziale per la vita: è una pompa incessante che fa circolare il sangue nel corpo umano, perché ogni cellula riceva ossigeno e nutrimento. Il suo ritmo permea il nostro corpo, con caratteristiche proprie alla nostra personalità. Esso reagisce al nostro stato psicosomatico, accelerando o diminuendo i battiti.

Che cos’è il cuore – e cosa rappresenta – a livello simbolico? Il sentimento, l’unità, l’amore, l’unione, la carità, il legame, la sensibilità, l’umanità, la compassione, la bontà, la generosità, la pietà, la verità… Ma anche la sensualità, la passione, l’impulso, il coraggio… Senza dimenticare la sua dimensione sacrale, quale intimo luogo dell’incontro con Dio. Il cuore identifica il centro della persona. Ne diviene l'elemento rappresentativo. Si parla anche d’occhio del cuore e d’intelligenza del cuore, per indicare una comprensione spirituale più profonda. Come il sole è al centro del sistema solare, così è il cuore nel corpo umano, con le immagini del calore e della vita e nelle raffigurazioni con i raggi luminosi o con le fiamme.

“Il cuore è l'organo centrale dei sensi interiori, il senso dei sensi, poiché ne è la radice. E se la radice è santa, lo saranno anche i rami” (Isacco di Ninive). Edith Stein ha scritto che “il cuore partecipa con più forza a ciò che sta accadendo nel profondo dell'anima, perché si sente il legame tra corpo e anima più chiaramente di qualsiasi altra parte”. Nel cuore, dunque, si collocano i nostri sentimenti più vivi e più profondi. È nel cuore che li percepiamo. Per Teresa d'Avila il luogo in cui dimora Dio è la settima stanza e questa stanza la si ritrova nella parte più profonda del cuore umano.

“Gli dissero allora gli altri discepoli: “Abbiamo visto il Signore!”. Ma egli disse loro: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò” ” ( Giovanni 20,25). Il segno dei chiodi, il costato ferito dalla lancia. Tommaso offre la prima descrizione delle ferite di Cristo.

La quaresima, cammino verso la Pasqua, ci conduce a meditare sul mistero della passione e della morte di Cristo. Sulle sofferenze che ha subito e sulle ferite che ha patito. I vangeli descrivono alcune di queste violenze. La tradizione cristiana parla di cinque piaghe – cinque ferite. Le prime due ferite corrispondono ai punti dove i chiodi furono infissi: le mani e i piedi. La terza ferita è quella del costato, inferta dal colpo di lancia del soldato romano, per verificare che Gesù fosse effettivamente morto. La quarta ferita è rappresentata da quelle riportate sul capo dalla corona delle spine. Mentre i colpi di frusta hanno causato le ferite della quinta piaga

Nel nostro immaginario religioso l’apostolo Tommaso è identificato come il discepolo incredulo. Possiamo sprecare tutti gli aggettivi che vogliamo: è il dubbioso, lo scettico, il diffidente, l’incerto… Non gli basta l’annuncio di aver visto il Signore risorto da parte dei suoi compagni. In fondo, attraverso il veicolo di quest’immagine, è, tra i discepoli, quello che forse avvertiamo più vicino a noi. Anche noi siamo nutriti di dubbi e d’incertezze riguardo alla fede. Nel nostro cuore alberga una parte di non credente e ci riconosciamo nelle parole di Tommaso: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi…” (Gv 20, 25.). C’è un vedere a cui non basta vedere poiché deve essere pure accompagnato da un toccare.

La vista, infatti, può anche subire il traviamento dell’abbaglio. L’inganno di un singolo senso può essere maggiormente limitato se associato anche ad altri sensi e, in primo luogo, a quello maggiormente concreto: il tatto. Per coloro che sono privi di vista il tatto è, infatti, il senso che permette di compensare una parte del deficit visivo. Attraverso il toccare è possibile riconoscere il mondo circostante: le cose, gli oggetti, i volti… Ma è in ognuno di noi che esiste il bisogno di una concretezza, di una materialità, a cui non si può sfuggire. Quando nasciamo è il tatto a comunicarci l’amore e l’affetto, la cura e l’accudimento, il calore e la protezione… Sono le nostre prime esperienze – mediate dal tatto – e ci accompagnano per tutta la vita. Noi siamo anche il nostro corpo. Anche in quanto credenti.

Ma nella richiesta di toccare la carne ferita del Cristo siamo posti di fronte a ben altro che allo scetticismo di una persona nutrita dal dubbio. Perché la professione di fede di Tommaso, quel “Mio Signore e mio Dio!” (Gv 20, 28) non può più essere disgiunta dal riconoscimento della passione e della morte del Signore. Tommaso riconosce il suo Signore, ferito nel corpo e nella carne. Sono proprio le ferite del corpo a svelare la divinità del Cristo! Il Risorto si rivela a Tommaso come l’Uomo dei dolori e delle ferite.

La tentazione per un cristianesimo spiritualizzato, fatto di immagini – spesso sdolcinate e edulcorate – e dimentico di fisicità e corporeità, non ha fondamento. La grazia dei sacramenti ci viene comunicata sempre attraverso segni molto concreti: l’acqua, il vino, il pane, l’olio, l’imposizione delle mani… L’episodio vissuto dall’apostolo Tommaso ci consegna il valore di una fede estremamente tangibile. Ed anche se il discepolo non ha più bisogno di toccare le ferite del Risorto, nella sua vicenda esemplare ci viene trasmessa l’istanza originaria: il nostro comune, scandaloso bisogno di concretezza per credere. Il riconoscimento del Cristo glorioso per Tommaso passa attraverso i segni impressi nella carne del corpo. Questo racconto pasquale ci arricchisce così con un’ulteriore specificazione del mistero di una Parola che si è fatta carne. Nei segni delle ferite sta il nostro riconoscere il Risorto.

Non dobbiamo qui metterci nella prospettiva di una mistica del dolore o della sofferenza personale – che hanno avuto ampio sviluppo nella spiritualità cristiana occidentale, manifestandosi nel desiderio di tante persone devote a vivere partecipando alle sofferenze del Cristo. Nel chinarsi sulle ferite dell’anonimo viandante da parte del Samaritano della parabola (Lc 10, 29-37) ci viene mostrata la prospettiva per comprendere la dimensione della prassi cristiana. Il prendersi cura delle ferite dei fratelli e delle sorelle diviene, infatti, il segno più evidente del nostro riconoscere il Signore come il Risorto. I discepoli di tutte le generazioni, per credere non hanno più bisogno di vedere le ferite del Risorto perché è loro consegnata la cura delle ferite del prossimo che è accanto. Nel segno di queste ferite possiamo riconoscere la manifestazione divina – che è fragile poiché ci si consegna nella fragilità umana.

Una considerazione si muove dal racconto della Passione nel Vangelo di Giovanni, là ove alla testimonianza di chi ha assistito alla morte di Gesù in croce viene aggiunta quella della scrittura: “Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv 19,37). Gesù è colui che ha il cuore colpito, non solo metaforicamente, ma realmente. L’azione salvifica è comunicata attraverso lo sguardo che si volge a questo cuore trafitto, dal quale sgorgano sangue ed acqua, elementi simbolici del sacrificio dell’Agnello e della fecondità spirituale donata dallo Spirito. C’è un futuro che chiama in causa ogni generazione – anche noi – e non solo chi era presente in quel momento. Il testo greco invita a volgere lo sguardo dentro (eiς) il trafitto. Si tratta di un vedere che richiede d’entrare nell’interiorità di colui che è stato colpito dalla lancia. Si potrebbe dire: dentro il suo cuore. Siamo invitati a soggiornare nel cuore ferito di Cristo.

Padre Jean Claude Colin: “Ci disse anche di tenerci nel cuore di Nostro Signore e di trarre ogni nostra forza da questa dimora”. (Entretiens Spirituels 39,33).

Molte sono le cause che possono produrre in noi delle ferite. Ma l’esperienza di fede ci può svelare il volto amorevole di Dio come di Colui che guarisce i nostri cuori feriti. La missione del profeta Isaia testimonia questa intenzione. Dio, infatti, lo ha inviato “per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato” (61,1). L’intera Bibbia può essere letta come una storia d’amore e di cura da parte di Dio, quale guaritore dei nostri cuori affranti. “Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo circondò, lo allevò, lo custodì come pupilla del suo occhio” (Dt 32,10). “E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio né grido né fatica, perché le cose di prima son passate” (Ap 21,4.). Tra la memoria dei giorni antichi e l’attesa del compimento delle promesse di Cristo si distendono le nostre esistenze. La consapevolezza di avere un cuore ferito si manifesta nel nostro consegnarsi a Lui, per essere risanati poiché questa nostra esperienza di Dio che ci guarisce trasforma la nostra esistenza.

Un’antica preghiera

“Cristo non ha mezzi

ha soltanto il nostro aiuto

per condurre gli uomini a sé. (…)

Noi siamo l'unica Bibbia

che i popoli leggono ancora.

Siamo l'ultimo messaggio di Dio

scritto in opere e parole”.

Dio si rivela come colui che è capace di guarire le nostre ferite, anche le più nascoste. Ma ciò avviene grazie anche a ciò che siamo in grado di mettere in campo nei confronti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Attraverso la relazione, la solidarietà, la cura, la comprensione… Chi soffre si ritrova solo. Ma il messaggio evangelico sollecita la nostra sensibilità alla solidarietà con tutte le persone che sperimentano in sé angoscia e sofferenza. È un’esperienza che permette di comprendere e d’avvicinarsi all’esperienza di tanti altri. Ricordiamo le parole iniziali della Gaudium et Spes: “Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore”.

Non c’è nulla di genuinamente umano che non trova eco nel cuore dei discepoli di Cristo. Il cuore di cui ci parlano gli autori spirituali è un cuore che si apre all’azione misericordiosa di Dio, al suo amore fecondo. Ed il segno più efficace di questa apertura si manifesta nelle opere: “Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo?” (Gc 2,14). Un cuore toccato dalla grazia (caris) divina non resta chiuso in se stesso, ma si apre, condividendo l’amore sperimentato in Dio con quello verso i fratelli e le sorelle (caritas), soprattutto i/le feriti/e dalle vicende della vita.

Meditare sulla passione di Cristo non è soltanto considerare i segni delle ferite e delle piaghe che egli ha subito. “Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv 19,37), ricorda il vangelo. È una ferita che attraversa le nostre ferite. Questo nostro sguardo, oggi, non può restare unicamente fisso al Crocifisso. È uno sguardo che è chiamato a farsi capace di abbracciare anche i tanti altri crocifissi della storia: i tanti cuori feriti che possiamo incontrare nel nostro cammino verso la Pasqua.

Faustino Ferrari

Gioia della rivoluzione di Dio (Jürgen Moltmann)

Dall'inno di Maria [il Magnificat] una nota di gioia penetra nella nostra vita, una nota che altrove non ci è dato di ascoltare. Essa non ci raggiunge ad un'altezza verso cui non possiamo protenderci bensì discende nel profondo in cui noi giacciamo. Essa non si presenta con vestito di festa ma nell’umiltà di una serva. È infatti la gioia nelDio che solleva gli umili e sazia gli affamati e realizza le sue speranze in un popolo abbandonato. Ascoltiamo questo inno alla gioia ma accostiamo anche ad esso tutte le nostre lamentazioni e quelle del mondo, che ogni giorno leggiamo sul giornale. Riconosciamo questo Dio, ma non dimentichiamo niente del peso che grava sulle nostre spalle. Lasciamo che questa gioia in Dio penetri nel nostro mondo, in cui il resto è spesso soltanto silenzio. Allora anche noi conosceremo la gioia, l'irresistibile gioia di questo Dio, che è più profonda dei dispiaceri e delle preoccupazioni e possiede un respiro più lungo del male che regna nel mondo.

“L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore”, dice Maria. E ciò la pervade con la sua forza liberatrice. Essa dimentica ciò che invece dicono gli uomini cui sono stati fatti ricchi regali. Essa non dice: Io sono contenta. Finalmente qualcuno ha pensato anche a me! No: “L'anima mia magnifica il Signore”, proclama grande colui che è grande e compie grandi cose. È come se volesse dire: Non so più chi sono e ciò che volevo. Essa è presa da un amore insperato che rende insignificanti tutti i suoi desideri. Perciò essa è letteralmente “fuori di sé” per la gioia e si dimentica, dimentica la sua fame di vita e il suo desiderio difelicità. Ciò è ben più del respiro di un essere liberato dall'indigenza. È la felicità di un essere per il quale la presenza di Dio e la visione del suo regno sono divenute più importanti dei propri interessi. È inoltre in maniera unica il compimento di un essere umano che viene reso letteralmente corpo materno del salvatore del mondo. Le convulsioni dell'autosoddisfacimento e il tormento delle autocritiche sono lontani da Maria. La sua gioia in Dio è senzapaura ma anche senza orgoglio. — “L'anima mia magnifica il Signore”.

Osserviamo ancora un istante Maria, anche se essa è tutta intesa ad allontanare da sé gli sguardi. Chi era essa prima di quest'ora? Un nessuno o un qualcuno, come noi. Una contadina di Galilea, fino a quando il Signore l'ha eletta e l'ha resa madre di Cristo. Non perché sia pura e bella essa viene amata, ma viceversa, perché è amata ed eletta da Dio essa diviene pura e bella nei suoi sentimenti. Chi sarà essa dopo quest'ora? Conosciamo un po' il suo destino: il parto in una stalla a Bethlehem e, da ultimo, le sue lacrime sotto il patibolo del figlio suo sul Golgotha. Ma tutto questo: la sua origine e la domanda: Chi sono io? — e il suo avvenire e la domanda: Che sarà di me e del mio bambino? sono qui dimenticati. Qualunque sia il passato che ci grava addosso, qualunque sia il futuro che ci attende — “l'anima mia magnifica i! Signore e il mio spirito esulta in Dio”. Prima di pensare se ciò che le viene incontro è amore o sofferenza, essa esulta in Dio; gode ch'egli sia ora presente, che egli venga e colmi le speranze degli uomini abbandonati. Al di là del bene e del male qui si annuncia una svolta nella derelizione che incombe su tutti gli uomini, e Maria ha visto ciò spontaneamente; Dio stesso viene e infrange le tenebre che avvolgono la terra e ogni vita: “Anche sopra di te si leva il Signore e la sua gloria appare sopra di te” (Is, 60,2). Nella sconosciuta ragazza di Galilea avviene qui perciò ben più che un privato lenimento della indigenza e un po' di fortuna. Qui si annuncia la svolta di tutte le cose. Il liberatore dalla colpa, dalla violenza e dall'oppressione sta per nascere. Per questo Maria esulta in Dio con tutto il suo essere. La sua gioia è pura, perché essa non vuole servirsi di Dio per godere della sua vita e del suo bambino. Essa dona la sua vita e la dona all'alba del nuovo giorno della liberazione, Che senso hanno qui ancora le nostre domande egoistiche: Dove vivo? Che sarà di me? Qui rimane soltanto una cosa: “Cancella il tuo io e sarai beato” (Lutero), poiché Dio viene ed è già vicino a te. Noi cerchiamo la nostra felicità all'esterno e corriamo affaccendati e ci affatichiamo molto per conquistarla. Ma Dio è già qui, in mezzo a noi in questo figlio di Maria, in Gesù. E con lui la liberazione e la felicità, la dilezione e l’amore ci sono divenuti molto più vicini di quanto non pensiamo. Chi ammette ciò non ha più bisogno di andare alla caccia della felicità, non ha neppure più bisogno di diventare diverso. Egli ha solo da accettarsi così come è, perché è stato accettato da Dio come e dove si trova.

La gioia di Dio, notiamo nell'inno di Maria, è tranquillità e serenità piena. Non si devono più stringere i denti, ma ci si può abbandonare ad essa che ci strappa a noi stessi e ci immette nella corrente della libertà. Per questo Maria dice qui con disinvolta apertura: “Egli ha riguardato la bassezza della sua serva”. Essa non si vergogna della sua insignificanza. Essa non ha bisogno di dar da intendere nulla a Dio e agli altri. Se Dio ha guardato la sua bassezza vuol dire che essa può addirittura gloriarsi e rallegrarvisi. Nella sua beata bassezza i figli e i figli dei figli, come è detto qui, per amore di Cristo la celebreranno e non la dimenticheranno.

Come invece noi siamo continuamente indaffarati a superare la nostra bassezza e a raggiungere un posto al sole nella vita, a dare da intendere qualcosa a noi stessi e agli altri. Ma Dio non guarda il fariseo o lo zelota che desideriamo essere, ma il povero diavolo che siamo e non vogliamo essere. Egli non ci prende sul serio là dove noi vorremmo essere rispettabili, ma ci libera là dove siamo semplicemente miserabili. Per questo la gioia nella sua liberazione è più profonda della paura che è sempre legata alle nostre immaginazioni.

In tal modo questo Dio diviene la trasvalutazione di tutti i valori del non-uomo. Il cantico di Maria dice tutto questo. Esso è sovversivo. È l'inno di una grande rivoluzione della speranza, poiché questo Dio, nel quale Maria esulta così filialmente, rende supremo ciò che è infimo. “Egli ha fatto grandi cose con il suo braccio, ha distrutto quelli che si inorgogliscono nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dal loro trono ed ha esaltato gli umili. Ha colmato di beni gli affamati, ed ha rimandato vuoti i ricchi”. Questa è in realtà sovversione e forza. Questo inno risuona come la marsigliese del fronte cristiano di liberazione nelle lotte tra le potenze e gli oppressi di questo mondo. E nella Bibbia a cantare tali inni sovversivi sono sempre delle donne. Così cantò Mirjam al momento dell'esodo di Israele dall'Egitto accompagnandosi col timpano: “Celebriamo il Signore: egli si è coperto di gloria; egli ha gettato in mare cavallo e cavaliere” [Es. 15,20-21). Così cantò Anna (1Sam. 2,4): “L'arco dei potenti è spezzato, ma i deboli sono cinti dì forza”. E così qui inizia la storia di Cristo con il cantico di Maria al Dio rivoluzionario. “Dio” non è una decorazione solenne per le nostre feste. Dio è un Dio terribile e, per questo, anche magnifico. “Egli conduce fino agli inferi e riconduce indietro”. Dal deserto, dalla desolazione e dalle tenebre egli chiama in vita la sua creazione. Egli libera gli israeliti schiavi e getta in mare con i loro carri e le loro fruste gli schiavisti egiziani. Egli proclama giusto il Giobbe tentato e accusatore mentre svergogna i suoi pii amici. Egli riconduce dalla morte alla sua gloriosa libertà il Gesù maledetto dalla legge e crocifisso dal potere romano. Questo Dio pertanto arriva là dove noi uomini non vogliamo essere ma spesso vi condanniamo a vivere gli altri, là egli fa sorgere il suo regno. Per questo Gesù proclama beati i poveri e deplora il destino dei ricchi. Per questo il povero Lazzaro riposa “nel seno di Abramo” e il ricco epulone è posto nell'inferno. Per questo Gesù proclama beati i sofferenti e non coloro che infliggono sofferenza agli altri. Per questo egli rende suoi alleati coloro che hanno fame di giustizia e non coloro che violano il diritto con la forza. Chi quindi chiama per nome questo Dio parla di un “fatto che tutto sconvolge”, parla di una grande trasvalutazione di tutti i valori. Egli con Cristo vede irrompere un futuro in cui i potenti vengono gettati a terra, i ricchi vengono rimandati a mani vuote e i superbi, i furbi e i saggi vengono dispersi. Egli con Cristo vede irrompere un futuro in cui gli umili vengono esaltati e si esaltano, e gli affamati vengono colmati di beni e si rallegrano.

Jürgen Moltmann

(testo tratto da Il linguaggio della liberazione, Brescia 1973, pp. 127-127)

È possibile convertirsi? (Faustino Ferrari)

Una piccola storia. Colpito dalla sventura un ebreo della Polonia aveva deciso di fuggire. Si era disfatto dei suoi pochi averi, aveva preso commiato da parenti e amici e si era recato dal rabbino per riceverne l'ultima benedizione e una parola di conforto.

“Così la vostra scelta è fatta?”, chiese il buon rabbino. E dopo un poco: “E ditemi: andate lontano?”

“Lontano da dove?”, rispose l'ebreo.

Conversione? Con l’inizio della quaresima diventa un tema ricorrente l’invito alla conversione. Il gesto dell’imposizione delle ceneri è solitamente accompagnato dalle parole: “Convertiti e credi al vangelo”. Le letture bibliche esprimono il medesimo invito. Si tratta di un tema ricorrente e comune, ma che sembra, a volte, non lasciare tracce. Vale dunque la pena soffermarsi un po’ su questa parola – conversione.

Nel linguaggio corrente il termine “conversione” è inteso con tre diversi significati. Innanzitutto, viene ad indicare il passaggio da una comunità di fede a un’altra. È il cambiamento di religione. Il secondo significato fa riferimento a un cambiamento di vita di una persona (o anche di una comunità) che sceglie di abbandonare la “via dei peccatori”. Ed infine si intende un cambiamento di mentalità, un impegno di purificazione e rinnovamento della propria vita spirituale.

La storia è piena di vicende riguardanti persone o gruppi che “cambiano idea”, anche in maniera molto radicale. Ma di per sé non ci si converte ad una ideologia. Affrontiamo subito un problema non indifferente: per molti studiosi del comportamento umano – ed anche per autori che riflettono sui temi della vita spirituale – non sarebbe corretto parlare di conversione. La persona umana, infatti, sostengono costoro, tende ad essere abitudinaria e conformista. Quello che impariamo nei primissimi anni della nostra infanzia – anzi nelle primissime settimane –, ci struttura in permanenza ed influenza la nostra crescita. E così siamo segnati da ciò che apprendiamo: nel nostro modo di intendere le relazioni familiari e sociali, nei nostri gusti, nelle nostre consuetudini e abitudini. Siamo cioè soggetti che non sono protagonisti di cambiamenti radicali nella propria vita. Capaci anche di sperimentare la libertà, ma nelle consuetudini della routine. Tuttavia l’essere umano è un animale particolarmente curioso – ed è la curiosità a far muovere i nostri passi. Mentre l’immagine del cammino contiene elementi propri della nostra identità: la tensione in avanti e l’apertura al futuro.

La conversione – così come solitamente la intendiamo – comporta l’idea di un cambiamento radicale, totale, della vita. Ma ciò sembrerebbe umanamente impossibile – o quasi. E, a ben vedere, se si volesse considerare con attenzione la storia religiosa e spirituale si dovrebbe concludere che probabilmente le persone che hanno sperimentato una vera conversione siano state veramente poche. Anzi, c’è chi giunge ad affermare che forse – almeno dal punto di vista biblico – soltanto un personaggio si sia convertito – Saulo divenuto in seguito Paolo. Il racconto della conversione di Paolo lo conosciamo bene. È narrato nel libro degli Atti (9,1-19).

Alcuni biblisti, tuttavia, fanno osservare che neppure in questo episodio si possa parlare di una vera e propria conversione. Paolo viene chiamato, infatti, da Dio per svolgere un compito. Gli viene affidato l’incarico di portare il vangelo ai pagani. E Paolo accoglie nella libertà questo incarico. A ben vedere, quando Saulo parte per Damasco è già un uomo in crisi. Una crisi, di lungo corso – iniziata forse già al momento del martirio di Stefano. E la caduta da cavallo è soltanto la goccia che fa traboccare il vaso. È il momento in cui la crisi, che Saulo attraversava, inizia a risolversi.

Ho letto da qualche parte che secondo una filosofa femminista gli uomini, a differenza delle donne, non sarebbero capaci di convertirsi… Non voglio entrare nella questione. Ci si può chiedere se il periodo della quaresima sia caratterizzato da un appello per un buon proposito che, si sa, non può essere mantenuto. Si tratta soltanto di un invito formale che la liturgia propone?

Eppure nella nostra vita sperimentiamo dei cambiamenti. E questi cambiamenti avvengono quando siamo motivati da due opposte ragioni. La prima ragione è quella che ci porta a cambiare (lavoro, casa, partner, amici, ecc. ma anche associazioni, religioni…) per gli evidenti vantaggi che vediamo insiti nella nuova situazione. Si cambia lavoro perché meglio retribuito, più vicino a casa e con migliori opportunità di carriera, ad esempio. L’opposta ragione che ci porta ad attuare un cambiamento nella nostra vita è quella della disperazione: si è allora disposti a tutto pur di non continuare a prolungare la situazione di malessere e di disagio che ci ritroviamo ad attraversare.

Ma se vogliamo iniziare a comprendere cosa possa significare conversione, dobbiamo farlo alla luce del testo biblico. La tradizione ebraica ha mantenuto in maniera maggiormente fedele il significato più profondo del termine. La tradizione ebraica parla infatti di teshuvah. È l’invito a ritornare a Dio. “Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché egli è misericordioso e benigno” (Gioele 2,13). Le strade umane tendono ad allontanarsi da Dio. È questo il significato più profondo dei primi capitoli di Genesi. Anzi, sono gli esseri umani a nascondersi, a sottrarsi allo sguardo di Dio. I passi – i progetti – sono volti a mettere sempre maggiore distanza tra l’essere umano e Dio. Teshuvah: ritorna verso Dio, volgi i tuoi passi verso Dio. “Esaminiamo la nostra condotta e scrutiamola, ritorniamo al Signore” (Lam 3,40). Ed i primi racconti di Genesi non fanno che presentare questa prospettiva: la persona umana vuole vivere senza fare i propri conti con Dio. Anzi, vuole superare quell’unico scoglio che lo rende limitato nel suo comprendersi: la morte. La tentazione del serpente – voi sarete simili a Dio – non fa che concretizzare il desiderio umano di vivere senza Dio.

Caino e Abele, Lamech, i vari personaggi che iniziano a popolare la terra, i giorni di Noè, la costruzione della torre di Babele… sono tutte narrazioni che presentano questo progressivo allontanamento da Dio. Finché non c’è una persona che si mette in ascolto di Dio: Abramo. Abramo è il primo a fare teshuvah – a fare ritorno a Dio. “Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò” (Gen 12,1). E questo ritorno a Dio avviene in una maniera paradossale: uscendo dalla propria terra. Abramo non ha una casa da lasciare perché è nomade: si sposta con il clan familiare, con le tende e gli armenti. E la sua teshuvah si compie nel continuare il suo viaggio, nel lasciare dietro di sé i pascoli ed i pozzi che gli sono noti e abituali, per andare in cerca di nuovi.

A ben considerare, Abramo non compie chissà quale grande azione. Al pari di tanti altri nomadi anch’egli è in cerca di pascoli adatti al suo bestiame. I trasferimenti vengono fatti in base ai cicli delle stagioni – alle piogge e ai periodi di siccità. Eppure il viaggio di Abramo diventa emblematico poiché si rivela essere un ritorno nelle vie di Dio. Con Abramo il cammino di allontanamento da Dio intrapreso dal genere umano cambia direzione. Non si tratta, però, di un cammino di ritorno sui propri passi, ma verso un nuovo orizzonte. “Per fede Abramo, chiamato da Dio, (…) partì senza sapere dove andava” (Eb 11,8).

Teshuvah: il ritorno a Dio diventa il cammino su di una nuova strada. E per iniziare a camminare su di una nuova strada non servono scelte radicali. Basta deviare di poco. È noto il cosiddetto “effetto farfalla”: il batter d’ali di una farfalla in Brasile può alterare in un altro luogo del pianeta il corso del clima per sempre. Ed il noto matematico e logico inglese Alan Turing affermava che “Lo spostamento di un singolo elettrone per un miliardesimo di centimetro, a un momento dato”, potrebbe significare la differenza tra il fatto che un uomo è ucciso oppure no da un valanga un anno dopo. Possiamo così considerare che la teshuvah – il ritorno a Dio – inizia a compiersi attraverso un piccolo, piccolissimo cambiamento attuato in una vita che è caratterizzata da consuetudini e abitudini.

Gli autori del Nuovo Testamento hanno cercato di rendere il concetto di teshuvah con la parola metanoia. Il termine greco μετάνοια è composto dalla preposizione μετά (ciò che va oltre, comprende, si pone sopra) e dal verbo νοέω (percepire, pensare), e significa "cambiamento di vista" o "cambiamento di sguardo". Nell'antica Grecia, metanoia significava “assumere una condotta diversa, possibilmente migliore”. In alcuni testi del Nuovo Testamento metanoia significa andare al di là di noi e si riferisce a un movimento mediante il quale la persona umana si volge verso Dio, si apre a Dio. Le beatitudini evangeliche (Mt 5, 3-12) sono l’espressione migliore della metanoia cristiana. Anche l’inizio della predicazione di Gesù è contraddistinto dall’invito alla metanoia: “Dopo che Giovanni Battista fu consegnato, venne Gesù nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio e dicendo: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo””. (Mc 1, 14-15).

“Il tempo è compiuto”. Significa: è giunto il momento; è adesso. Mentre noi solitamente attendiamo sempre dopo… Convertirsi – seguendo questa prospettiva biblica – non consiste tanto nel compiere grandi cose, ma semplicemente nell’aggiungere quella goccia che fa traboccare l’intero vaso. È un cambiare il modo di vedere le cose. È quella piccola deviazione nel cammino della nostra vita che si rivela essere un ritorno sulle vie del Signore. Vuol dire iniziare a vedere le cose in modo diverso.

Papa Francesco insiste nell’affermare che il tempo è superiore allo spazio. Lo ha fatto in diversi documenti. Ed aggiunge che ciò che conta è avviare processi. Non sono le grandi decisioni a cambiare la storia – la storia universale come la storia personale – ma la capacità di dare avvio a piccole cose che si manifestano capaci di influenzare significativamente il futuro. “Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada” (Is, 43,19). Come il piccolo seme di senape che germoglia, dando origine ad un’intera pianta. Sembrerebbe, a prima vista, una semplice cosa, un’operazione dai facili costi. Ma non è proprio così. Sono le piccole cose che si rivelano essere le più difficili da realizzare. Provo a fare un esempio.

Leggiamo nel Vangelo che un modo per fare ritorno a Dio è quello di riconciliarsi con il fratello prima di compiere la nostra offerta (Mt 5,23-24). A volte ci capita di comprendere che le nostre relazioni familiari – o con i vicini di casa –, ad esempio, siano ingessate e in qualche modo bloccate. Magari non sono in corso conflitti evidenti, ma ci si rende conto che nelle consuetudini – che automaticamente si perpetuano – c’è qualcosa che non va. E sappiamo che basterebbe ben poco per cambiare le cose. Forse, semplicemente trovare il coraggio per parlarne insieme. Oppure, nel compiere un’azione di poco conto – un saluto, una telefonata, un invito… – ma che produrrebbe un significativo cambiamento. Ma non si riesce a fare ciò che riteniamo andrebbe fatto per migliorare le nostre relazioni. Oppure può capitare che si continui a rimandare ad un prossimo futuro… Finché giunge la morte per rendersi conto che ciò che si avrebbe voluto/dovuto fare o dire non può più essere compiuto.

C’è un altro aspetto da considerare quando parliamo di teshuvah/metanoia. Nella prospettiva biblica ciò non si compie per un buon proposito o per una risoluzione presa. Ma è nell’agire che tutto ciò si manifesta. C’è un passo molto importante che si legge nel libro del Deuteronomio: “Noi faremo e ascolteremo” (Deut 5,27). Noi siamo abituati a considerare l’ascolto precedere l’azione. La conversione si compie prima nell’azione e poi nell’ascolto – poiché l’azione manifesta che si è attuato l’ascolto. Potremmo portare molti esempi di questa diversa comprensione temporale. “I magi non si misero in cammino perché avevano visto la stella ma, videro la stella perché si erano messi in cammino”. Così scrive san Giovanni Crisostomo. E per fare un altro esempio, un simile tipo di lettura lo ritroviamo anche in san Giovanni della Croce, quando osserva a riguardo dei testimoni della risurrezione (Maria Maddalena, i discepoli, i due di Emmaus e Tommaso): essi non videro il Signore e perciò credettero, ma prima credettero e per questo poi lo videro.

Riprendiamo la figura di Abramo. Il racconto delle sue vicende inizia con queste parole: “Lascia la tua terra” (Gen 12,1). Lekh lekhà! Espressione che si può tradurre anche con “Vai a te stesso”. Vale a dire: entra in te stesso, lascia dietro di te la monotonia delle solite cose, datti il tempo sufficiente, prendi il cammino del tuo tempo… Quale significato ha per noi l’ascolto di questa voce interiore? È possibile mettersi in ascolto nella misura in cui possiamo assicurarci un po’ di intima interiorità, dandoci il tempo ed il silenzio sufficienti. A ben vedere, ci dicono gli autori spirituali, il viaggio più difficile e duro, più lungo e affascinante è quello che si compie nel nostro intimo.

E torniamo al racconto iniziale. Lontano da dove? Chiede l’ebreo in partenza. Lontano da dove – quando l’invito è di andare a se stessi, nella propria intimità? A mettersi in cammino per lasciarsi avvicinare a Dio.

Un’altra storia. Un rabbino polacco aveva sognato di trovare un tesoro sotto un ponte della città di Praga. Egli si mise subito in cammino, affrontando a piedi il lungo viaggio. Arrivato a destinazione, non poté soddisfare il desiderio di mettersi a cercare il tesoro poiché il ponte – il famoso ponte Carlo – era custodito da un numeroso drappello di guardie. Il capo delle guardie lo notò e gli chiese ragione del suo aggirarsi irresoluto. Il rabbino iniziò, allora, a raccontare del sogno fatto. Il capo delle guardie si mise a ridere: non c’era da prestare fede ai sogni. Anche lui, infatti, n’aveva fatto uno simile. Aveva sognato che nei pressi di una certa casa – che descrisse con precisione – era nascosto un tesoro. Il rabbino capì che l’uomo stava parlando proprio della sua abitazione. Ritornò a casa e, scavando secondo le indicazioni ricevute, trovò il tesoro. Forse, anche a noi capita di cercare lontano quello che invece c’è molto vicino?

È possibile convertirsi? Nella misura in cui riusciremo ad andare a noi stessi. Poiché lì, ci insegnano i maestri spirituali, in qualche angolo nascosto del nostro cuore, è presente Dio. E questo nostro tornare a Dio si compie, allora, nella discesa dell’intimo del nostro cuore. “Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19). Maria… Colei che viene indicata come la “prima in cammino”.

Faustino Ferrari

Lettura rabbinica del Libro di Isaia (Mauro Perani)

È forse opportuno, prima di venire a trattare di alcune interpretazioni rabbiniche relative alla figura del profeta Isaia, ricordare che per il giudaismo le tre parti che compongono la Bibbia, ossia Torah o Legge di Mosè contenuta nel Pentateuco, Nevi'im o Profeti distinti in anteriori e posteriori, e Ketuvim o scritti sapienziali noti come Agiografi (le cui iniziali danno origine all'acronimo Tanak con cui gli ebrei indicano la Scrittura), non rivestono tutte la stessa importanza ed autorevolezza, riflettendo con gradi diversi di intensità lo splendore della rivelazione. Il primato assoluto spetta alla Torah nella sua duplice forma di scritta e orale; essa è la pura e diretta rivelazione data da Dio a Mosè sul monte Sinai e risplende di luce propria come il sole. Profeti e Agiografi svolgono un ruolo complementare, di integrazione dovuta alla dura cervice di Israele: se infatti questo avesse accolto in maniera perfetta la Torah, degli altri due gruppi di scritti non ci sarebbe stato bisogno. Essi sono come una esplicitazione degli insegnamenti della Torah, sono ad essa funzionali ed hanno un valore subordinato ed inferiore, in quanto splendono della luce riflessa che su di essi emana dalla prima. Inoltre, ad esempio, i profeti hanno gradi diversi di luminosità, a seconda della fonte stessa della loro profezia.

In questo senso in un passo del Levitico Rabba, un grande midrash redatto in Palestina nel V secolo, leggiamo: «Lo Spirito Santo, che risplende sui profeti, non risplende che con misura. Alcuni profetizzarono per 1'estensione di un libro, altri per due libri» (15,2). Non solo la misura dello Spirito si calcola quantitativamente, ma anche qualitativamente. In effetti, secondo alcuni maestri, il più grande profeta, naturalmente dopo Mosè, fu Isaia. Nello stesso midrash leggiamo: «Tutti gli altri profeti ricevettero le loro profezie uno dall'altro, ma Isaia le ricevette direttamente dal Santo, egli sia benedetto» (ibid., 10,2). Un testo del Talmud così caratterizza la sua superiorità rispetto ad Ezechiele: «Tutto ciò che vide Ezechiele, lo vide anche Isaia· ma Ezechiele a chi è simile? È paragonabile ad un contadino che guarda il re. A chi è simile Isaia? È paragonabile ad un cittadino che guarda il re» (trattato Chaghigah 13b). Il senso di questo passo è che, non essendo Ezechiele abituato alla visione di Dio, quando ne ebbe una fu colto dalla meraviglia e si dilungò in maniera molto dettagliata nella sua descrizione, come un campagnolo che resta meravigliato al vedere il re in città, non vedendolo mai. Al contrario, Isaia era abituato ad avere la visione di Dio. per cui nel suo libro la menziona semplicemente in forma breve.

Un altro passo del Talmud elenca gli scritti profetici e gli altri libri della Bibbia, in una baraita databile al II secolo d.C. che costituisce uno dei primi passi in cui si elenca il canone completo della Bibbia ebraica. L'elenco, contenuto nel trattato Brava batra 14b, è diverso da quello presente nella Bibbia ebraica - nella quale Isaia precede Geremia - e rispecchia probabilmente un diverso ordine precedente alla sistemazione masoretica. In questo elenco la successione è: libro dei Re, Geremia, Ezechiele e Isaia. Eccone la spiegazione secondo il passo talmudico menzionato: «Poiché Isaia fu anteriore a Geremia ed Ezechiele, avrebbe dovuto precedere nell'ordine. Ma, poiché il libro dei Re termina con la distruzione del tempio, Geremia tratta tutto quanto relativamente alla distruzione, Ezechiele comincia con la distruzione e termina con un messaggio di consolazione, ed Isaia tratta tutto quanto di consolazione, facciamo seguire distruzione a distruzione e consolazione a consolazione» .

La Pesiqta Rabbati, una raccolta omiletica la cui redazione medievale presenta diverse stratificazioni, afferma che, quando Isaia ebbe la visione di Dio, si rammaricò con se stesso di non aver adeguatamente rimproverato il re per distoglierlo dalla sua via malvagia. Il profeta si duole di non aver unito la sua voce a quella degli angeli, poiché se lo avesse fatto sarebbe divenuto immortale. Allora egli si scusa con le note parole: Sono un uomo dalle labbra impure e vivo in mezzo ad un popolo dalle labbra impure (Is 6,5). A questo punto Dio gli risponde riconoscendo che egli è il maestro e lo elogia, ma lo rimprovera chiedendogli chi gli abbia dato il permesso di calunniare i suoi figli chiamando gli israeliti gente dalle labbra impure. A questo punto un serafino gli tocca la lingua con un carbone ardente e Isaia impara la lezione: che cioè era suo compito difendere e sostenere Israele e non accusarlo. Per questo egli divenne il profeta della consolazione che, dopo aver all'inizio annunciato la disfatta, in seguito nel suo libro si impegna a consolare il popolo di Dio e a descrivere più di ogni altro profeta il suo splendido destino futuro.

Nel trattato talmudico sulle benedizioni Berakot (10a) si narra di come il profeta ebbe un dialogo con il re Ezechia gravemente ammalato. Egli venne da lui e gli disse: «Così ha detto il Signore "Dai disposizioni per la tua casa, perché morirai e non vivrai" (Is 38,1). Che cosa significa perché morirai e non vivrai?; "Perché morrai", in questo mondo e "non vivrai" nel mondo avvenire. Allora egli chiese: "Perché una punizione così severa?". "Perché non hai adempiuto all'obbligo di procreare figli". Ezechia gli disse: "Ho visto, con l'aiuto dello Spirito Santo, che sarebbero usciti da me figli indegni". Isaia gli replicò: "Che hai tu a che fare con i segreti del Misericordioso? Ciò che ti è stato comandato dovevi fare e il Santo, egli sia benedetto, faccia ciò che gli piace"».

Altri testi ci parlano della relazione del profeta con il re empio Achaz, figlio di Yotam, i cui peccati furono i più gravi perché peccò contro Dio conoscendo la sua grandezza e il suo potere. Isaia gli disse: «Chiedi un segno da Dio, come ad esempio che un morto risorga dicendo: "Korach, sali dallo Sheol!", oppure chiedendo che Elia discenda dal cielo»; Allora il re rispose: «Io so che tu hai il potere di fare ciascuna di queste cose, ma io non voglio che il nome di Dio sia glorificato per mezzo mio» (Midrash Tanchuma, Buber 1, 153).

Alcuni testi parlano di un samaritano, discendente del falso profeta Sedecia, che accusò Isaia di fronte al re sacrilego Manasse, il quale lo condannò a morte. L'accusa contro il profeta fu che le sue profezie contenevano cose in contrasto con la legge di Mosè. Infatti nella Torah si legge che Dio disse a Mosè: «Tu non puoi vedere la mia faccia, poiché un uomo non può vedere il mio volto e restare in vita», mentre, al contrario Isaia afferma: «Ho visto il Signore assiso su un trono alto ed eccelso» eppure è rimasto in vita. I principi di Israele e gli empi abitanti di Sodoma e Gomorra si presentano ad accusare il profeta, ma questi sceglie di non pronunciare la sua difesa, preferendo che Manasse agisse per ignoranza piuttosto che per malvagità. Quando gli accusatori gli si avvicinano, Isaia pronuncia il nome di Dio e all'improvviso un albero di cedro lo inghiottisce. Il re ordina che l'albero venga segato a pezzi e, quando la sega taglia la corteccia sotto la quale si nascondeva la bocca del profeta, egli muore. La bocca, infatti, era l'unica parte vulnerabile del corpo di Isaia, poiché quando egli venne chiamato a compiere la sua missione, aveva usato un'espressione di spregio verso i figli d'Israele dicendo: Sono un uomo dalle labbra impure e vivo in mezzo ad un popolo dalle labbra impure (Is 6,5). Quando morì, secondo il Midrash Aggadat Be-reshit 14,32 Isaia aveva centoventi anni; egli, come Abdia, aveva profetizzato in 71 lingue, numero pari a tutti i popoli della terra, che sono settanta, più i Filistei.

Un altro testo rabbinico afferma che il profeta Isaia non menziona Isacco fra i padri, per il fatto che egli concesse il potere della spada ad Esaù, simbolo di Roma (Genesi Rabba 67,7, con riferimento a Is 63,16: Poiché Abramo non ci riconosce e Israele [= Giacobbe] non si ricorda di noi, dove il profeta omette Isacco).

I Rabbi ritengono che all'epoca di Isaia, la Shekinah o divina presenza la quale, secondo il Midrash Aggadah su Numeri 30,15 era ritornata nel tempio all'epoca del nostro profeta dopo una lunga assenza, pure lasciò il tempio a causa del peccato di Manasse sempre all'epoca di Isaia.

Concludiamo questa carrellata con un'idea assai curiosa che mostra come la fantasia del midrash sia davvero senza limite nel cercare di cogliere ed enfatizzare il significato religioso delle realtà spirituali. Secondo una tradizione rabbinica attestata in varie fonti, fra cui Avot de-Rabbi Natan (2,2) e il Midrash Tanchuma, Buber (1,32), Isaia ebbe il raro privilegio di nascere già circonciso, avendo fin dal seno materno impresso nel suo corpo il segno dell' alleanza con Dio. Gli fanno compagnia nel gruppo di questi privilegiati Adamo, Set, Enoc, Noè, Sem, Terach, Giuseppe, Mosè, Balaam, Samuele, Davide, Geremia e Zorobabele.

Mauro Perani

(tratto da Parole di Vita, n. 3/1999)

I silenzi nell'eucaristia (Gianfranco Venturi)

1. Il silenzio grembo in cui prende vita la preghiera e l’intera celebrazione

La prima cosa che viene in mente parlando del silenzio è di pensare a un tempo o un luogo caratterizzato dall'assenza della parola, dei rumori e delle relazioni; l'immagine che si accompagna è quella del vuoto, della solitudine... In realtà il silenzio è il grembo da cui nasce la parola carica di verità, da cui sgorga la preghiera. Fare silenzio è accingersi a pregare, è dare inizio alla preghiera.

Possiamo anche dire che il silenzio è il grembo da cui nasce e in cui si sviluppa la celebrazione. Eravamo soliti incominciare il Sal 65 (64) dicendo - seguendo il testo greco -: «A te si deve lode, o Dio, in Sion». La nuova traduzione CEI, facendo riferimento al testo ebraico, ci fa pregare dicendo: «Per te il silenzio è lode, o Dio, in Sion». Secondo questa formulazione, parafrasando, potremo dire: «Per te il silenzio è eucaristia, o Dio, in Sion (nella chiesa)».

Non fa meraviglia perciò che, a differenza del Ritus servandus in celebratione Missae del Messale tridentino, il nuovo Ordinamento Generale del Messale Romano (= OGMR), frutto della riforma liturgica del Vaticano II, richiami ripetutamente lungo l'intera celebrazione al valore del silenzio: cfr. OGMR 43,45,51,54,55,56, 66, 71,78,84,88, 127, 128, 130, 136, 147,164,165,271. Ripercorrendo queste indicazioni rubricali possiamo parlare di “silenzi dell'eucaristia”.

2. I silenzi dell'eucaristia

La linguistica ci insegna che una parola o un gesto, a seconda del contesto in cui viene a trovarsi inserita, amplia o restringe il suo significato1. Questo avviene anche per il silenzio: a seconda del momento in cui 'si fa silenzio', esso si carica di un particolare significato e contribuisce a dare un senso all'intera sequenza rituale. Ce lo ricorda l'OGMR formulando una indicazione generale:

Si deve anche osservare, a suo tempo, il sacro silenzio, come parte della celebrazione. La sua natura dipende dal momento in cui ha luogo nelle singole celebrazioni. Così, durante l'atto penitenziale e dopo l'invito alla preghiera, il silenzio aiuta il raccoglimento; dopo la lettura o l'omelia, è un richiamo a meditare brevemente ciò che si è ascoltato; dopo la comunione, favorisce la preghiera interiore di lode e di supplica. Anche prima della stessa celebrazione è bene osservare il silenzio in chiesa, in sagrestia, nel luogo dove si assumono i paramenti e nei locali annessi, perché tutti possano prepararsi devotamente e nei giusti modi alla sacra celebrazione (OGMR 45).

A prima vista questo testo sembra dare al silenzio un significato puramente funzionale; in realtà è proprio per il suo collocarsi in quel preciso momento, in quella sequenza rituale, che riceve e dà senso a essa. Per rendercene conto prendiamo in esame alcuni dei silenzi che sono previsti per la celebrazione dell' eucaristia.

2.1. Il silenzio della preparazione

Anche prima della stessa celebrazione è bene osservare il silenzio in chiesa, in sagrestia, nel luogo dove si assumono i paramenti e nei locali annessi, perché tutti possano prepararsi devotamente e nei giusti modi alla sacra celebrazione (OGMR 45).

Questo silenzio ha come soggetto il luogo e le persone. È un silenzio liminale, cioè che fa da confine, da soglia. Anche chi è entrato nella chiesa, ha cioè varcato fisicamente la soglia, deve intraprendere quel cammino che lo porta dal 'rumore' al silenzio interiore. Questo silenzio dà avvio a un movimento, quello dell'entrata nella celebrazione: movimento fisico è movimento del cuore e della mente. Fa spazio all'attesa dell'incontro con Dio e con gli altri (assemblea).

Attualmente si fa poca attenzione a questo silenzio; in questo modo si pregiudica l'avvio della celebrazione, che nasce da questo primo silenzio.

2.2. Il silenzio dei peccatori

Dopo il saluto iniziale, il sacerdote invita all'atto penitenziale dicendo: «Fratelli, prima di celebrare i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati»; «Dopo una breve pausa di silenzio, viene compiuto da tutta la comunità mediante una formula di confessione generale» (OGMR 51).

Questo silenzio porta a una presa di coscienza di trovarsi davanti ai 'santi misteri' che l'eucaristia racchiude e sta per ripresentare; conseguentemente fa scoprire la nostra situazione di peccatori da cui nasce la domanda di perdono. Infatti quando l'uomo si trova davanti a Dio e al suo mistero, scopre il suo stato di peccatore; avvenne così per Isaia che disse: «Ohimè, sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono» (Is 6,5). Lo è stato anche per Pietro; davanti alla pesca miracolosa egli si getta alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore» (Lc 5,8s.).

2.3. Il silenzio che genera la preghiera

Chi viene alla messa porta con sé un mondo inespresso - problemi, aspirazioni, ricerche... - che attende di poter emergere. Per questo l'OGMR dice che, dopo l'atto penitenziale ed eventualmente il canto del Gloria:

Il sacerdote invita il popolo a pregare e tutti insieme con lui stanno per qualche momento in silenzio, per prendere coscienza di essere alla presenza di Dio e poter formulare nel cuore le proprie intenzioni di preghiera. Quindi il sacerdote dice l'orazione, chiamata comunemente 'colletta', per mezzo della quale viene espresso il carattere della celebrazione (OGMR 54).

Il sacerdote invita il popolo alla preghiera, dicendo a mani giunte: Preghiamo. E tutti insieme con il sacerdote pregano, per breve tempo, in silenzio. Poi il sacerdote, con le braccia allargate, dice la colletta; al termine di questa, il popolo acclama: Amen (OGMR 127).

Questo silenzio, in cui è inserita la colletta, è orientato a «prendere coscienza di essere alla presenza di Dio» e a dare la possibilità di «formulare nel cuore le proprie intenzioni di preghiera», che vengono poi raccolte (di qui 'colletta') da chi presiede in un'unica orazione, conclusa con la partecipazione di tutti mediante «l'acclamazione Amen».

2.4. Il silenzio dell'ascolto e della meditazione

L'OGMR, descrivendo la sequenza della liturgia della Parola, richiama ripetutamente la necessità del silenzio, prima, durante e dopo la proclamazione; è un silenzio fecondo, perché da esso sgorga la risposta orante, la professione di fede, la preghiera dei fedeli, l'offerta del sacrificio spirituale del credente.

Le letture scelte dalla sacra Scrittura con i canti che le accompagnano costituiscono la parte principale della liturgia della Parola; l'omelia, la professione di fede e la preghiera universale o preghiera dei fedeli sviluppano e concludono tale parte. Infatti nelle letture, che vengono poi spiegate nell'omelia, Dio parla al suo popolo, gli manifesta il mistero della redenzione e della salvezza e offre un nutrimento spirituale; Cristo stesso è presente, per mezzo della sua parola, tra i fedeli. Il popolo fa propria questa parola divina con il silenzio e i canti, e vi aderisce con la professione di fede. Così nutrito, prega nell'orazione universale per le necessità di tutta la chiesa e per la salvezza del mondo intero (OGMR 55).

La liturgia della Parola deve essere celebrata in modo da favorire la meditazione; quindi si deve assolutamente evitare ogni forma di fretta che impedisca il raccoglimento, in essa sono opportuni anche brevi momenti di silenzio, adatti all' assemblea radunata, per mezzo dei quali, con l'aiuto dello Spirito Santo, la parola di Dio venga accolta nel cuore e si prepari la risposta con la preghiera. Questi momenti di silenzio si possono osservare, per esempio, prima che inizi la stessa liturgia della Parola, dopo la prima e la seconda lettura, e terminata l'omelia (OGMR 56).

Alla fine [della lettura] il lettore pronuncia l'acclamazione «Parola di Dio» e tutti rispondono «Rendiamo grazie a Dio». Quindi si può osservare, secondo l'opportunità, un breve momento di silenzio affinché tutti meditino brevemente ciò che hanno ascoltato (OGMR 128).

Se c'è una seconda lettura prima del vangelo, il lettore la proclama dall'ambone, tutti stanno in ascolto, e alla fine rispondono con l'acclamazione. Poi, secondo l'opportunità, si può osservare un breve momento di silenzio (OGMR 130).

È opportuno, dopo l'omelia, osservare un breve momento di silenzio (OGMR 66).

Il sacerdote... pronuncia l'omelia, al termine della quale si può osservare un momento di silenzio (OGMR 136).

Il popolo invece, stando in piedi, esprime [nella preghiera dei fedeli] la sua supplica con una invocazione comune dopo la formulazione di ogni singola intenzione, oppure pregando in silenzio (OGMR 70).

In questi testi intravvediamo una pluralità di funzioni e di significati del silenzio, a seconda di dove viene a trovarsi inserito.

C'è il silenzio prima della parola: è il silenzio della disponibilità all'accoglienza. Ancor prima di essere possibilità di riflessione, il silenzio è qui spazio per l'ascolto, per l'accoglienza senza pregiudizi, per la disponibilità libera dalla presunzione di sé. Il silenzio, così inteso, può paragonarsi a quel terreno buono di cui leggiamo nel vangelo (Lc 8,8) capace di ricevere il seme della parola di Dio.

C'è il silenzio durante e dopo la parola: è il silenzio della 'meditazione'. Chi ascolta fa come Maria che «custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19), cioè ricercandone il senso per la vita propria e della comunità.

In questo silenzio matura la riposta a Dio che ci ha parlato: il Credo (OGMR 67s.), la preghiera dei fedeli (OGMR 70), l'offerta (preparazione dei doni), l'azione di grazie (Preghiera eucaristica). L'insistenza dell'OGMR nel sottolineare i momenti di silenzio lungo tutta la sequenza della liturgia della Parola sta a indicare che essa deve essere immersa in un clima di silenzio.

2.5. Il silenzio dell'offerta e della glorificazione

Secondo l'OGMR il popolo accompagna la Preghiera eucaristica con il silenzio:

Il sacerdote invita il popolo a innalzare il cuore verso il Signore nella preghiera e nell'azione di grazie, e lo associa a sé nella solenne preghiera, che egli, a nome di tutta la comunità, rivolge a Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo. Il significato di questa preghiera è che tutta l'assemblea dei fedeli si unisca insieme con Cristo nel magnificare le grandi opere di Dio e nell'offrire il sacrificio. La Preghiera eucaristica esige che tutti l'ascoltino con riverenza e silenzio (OGMR 78).

La Preghiera eucaristica esige, per sua natura, di essere pronunciata dal solo sacerdote, in forza dell' ordinazione. Il popolo invece si associ al sacerdote con fede e in silenzio, e anche con gli interventi stabiliti nel corso della Preghiera eucaristica (OGMR 147).

In questo silenzio il popolo è associato «per Cristo, con Cristo e in Cristo» all'azione di grazie per le 'grandi opere di Dio', all'offerta del sacrifico, alla glorificazione di Dio. È davvero un 'sacro silenzio', il silenzio dell'offerta e della glorificazione di Dio, in un atteggiamento adorante.

2.6. Il silenzio della fede e dell'adorazione

Dopo aver pronunciato le parole dell'istituzione, prima sul pane e poi sul vino, il sacerdote, in silenzio, presenta al popolo le specie eucaristiche, poi genuflette in segno di adorazione e conclude proclamando «Mistero della fede!». L'assemblea resta in silenzio e durante l'ostensione del pane e del vino consacrati, professa la sua fede nella presenza del Signore morto e risorto; vi è un suggerimento al riguardo: guardare le specie eucaristiche nel momento dell'ostensione e fare propria la professione di fede di Tommaso dicendo: «Signore mio e Dio mio!». Al termine della sequenza del racconto dell' istituzione, frutto del silenzio adorante, l'assemblea proclama la sua fede nel ripresentarsi oggi della passione morte e risurrezione del Signore.

2.7. Il silenzio dell'intimità che diventa canto

Anche nella sequenza rituale della comunione, come in quella della liturgia della Parola, ricorre continuamente il richiamo al silenzio, prima, durante e dopo la comunione.

Il sacerdote si prepara con una preghiera silenziosa a ricevere con frutto il corpo e il sangue di Cristo. Lo stesso fanno i fedeli pregando in silenzio (OGMR 84).

Dopo aver purificato il calice, conviene che il sacerdote osservi una pausa di silenzio; poi dice l'orazione dopo la comunione (OGMR 271).

Stando alla sede o all'altare, il sacerdote, rivolto al popolo, dice a mani giunte: Preghiamo e, a braccia allargate, dice l'orazione dopo la comunione, alla quale può premettere una breve pausa di silenzio (OGMR 165).

Questo silenzio personale permette il dialogo intimo con lo Sposo venuto per le nozze. Da questo silenzio nasce il canto di tutti gli invitati alle nozze dell' Agnello:

Terminata la distribuzione della comunione, il sacerdote e i fedeli, secondo l'opportunità, pregano per un po' di tempo in silenzio. Tutta l'assemblea può anche cantare un salmo, un altro cantico di lode o un inno (OGMR 88).

Compiuta la purificazione, il sacerdote può ritornare alla sede. Si può osservare, per un tempo conveniente, il sacro silenzio, oppure cantare un salmo, un altro canto di lode o un inno (OGMR 164).

Da notare che questo canto è l'ultimo previsto dall'OGMR, il vero canto finale. Purtroppo l'inosservanza di questo dettato dell'OGMR e delle dinamiche che vi soggiacciono, hanno portato un po' dovunque a fare un così detto canto finale che finisce per svilire la sequenza rituale della comunione, privandola del suo punto culmine: la preghiera intima che si fa canto.

3. Conclusione

Abbiamo percorso a grandi linee il dettato dell'OGMR in tema di silenzio. Ciò che emerge è che il nuovo rito - checché ne dicano i suoi detrattori - messo in opera da una sapiente regia e da presidenti e animatori competenti, orienta a far nascere dal silenzio la celebrazione dell'eucaristia, un silenzio che assume di volta in volta colori diversi, rende possibile l'ascolto fecondo, carica di significato le parole e i gesti, fa assumere alla preghiera tutte le sue diverse dimensioni, fino a farsi canto.

Gianfranco Venturi

1 Cfr. G. VENTURI, Apporti della linguistica moderna alla comprensione della problematica del linguaggio liturgico, in AA.VV., Il linguaggio liturgico. Prospettive metodologiche e indicazioni pastorali, Dehoniane, Bologna 1981, 63 -117 .

(tratto da Rivista di Pastorale Liturgica, anno 2011, n. 289)

Due modi di lettura del passaggio del Mar Rosso

Lettura dal punto di vista ebraico di Gilles Bernheim

“E perché i figli di Israele si disposero davanti al Mar Rosso secondo l’ordine delle dodici tribù, allo scopo di preservare l’eredità dei figli di Giacobbe, che Dio suscitò il miracolo e gli fece attraversare il mare a piedi.” (Midrach Yalkout reuvéni su Esodo 14)

Il miracolo del Mar Rosso ricorda che le tribù di Israele sono indissociabili l’una dall’altra.