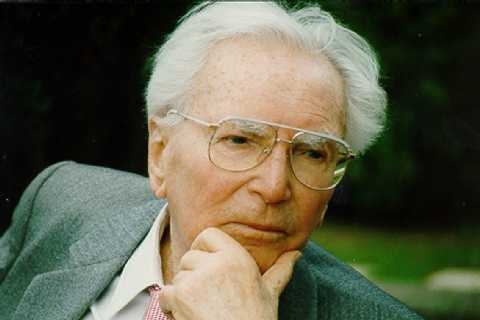

La sua è una storia drammatica e insieme entusiasmante in cui la speranza alla fine ha la meglio sulla disperazione. Parliamo dello psicologo Viktor Frankl: rinchiuso nei lager nazisti, trasse spunto da quella tragica esperienza per elaborare la logoterapia, che punta a far riscoprire il senso della vita anche nelle situazioni più disperate. In libreria si possono trovare molti titoli sulla sua analisi esistenziale e scopriamo che l'ebreo Frankl (morto nel '97) è tra gli autori più apprezzati dal mondo cattolico.

Probabilmente nessun ebreo, a parte Gesù, è riuscito in tempi moderni a far così breccia nella Chiesa. Viennese di famiglia ebraica, esattamente come Freud e come Adler, Frankl si è posto nel loro solco, ma ha riscattato la psicologia e la psicoterapia dalle catene del biologismo, recuperando la dimensione spirituale della persona.

Secondo Viktor Frankl, trovare un significato nella vita significa anche avere nei confronti di essa un atteggiamento religioso. La psicoterapia, afferma, deve occuparsi della volontà del paziente di avere un «significato superiore, ultimo» per la sua esistenza. Una «psicologia dell'altezza» in cui è evidente la vicinanza con la religione.

Forse per questo ha avuto tanto successo tra preti e comunità cattoliche. Don Pierino Gelmini e don Mario Picchi confessano di essersi ispirati alla logoterapia per il recupero di tanti tossicodipendenti. «Credo di essere stato in Italia uno dei primi estimatori di Frankl», dice don Gelmini, «e vedo un parallelo tra la cristoterapia e la logoterapia: la prima dà un senso alla fede, la seconda dà un senso alla vita, e questo è fondamentale per chi vive momenti di disagio e di confusione».

Non a caso il custode e continuatore del pensiero frankliano in Italia è un sacerdote, lo psicologo salesiano Eugenio Fizzotti, direttore della rivista Ricerca di senso del Centro studi Erickson. Quando nel 1961 il Sant'Uffizio emanò un monito per mettere in guardia i fedeli da tutte le scuole psicoanalitiche, le uniche a scampare alla "condanna" furono quelle che si basavano sull'analisi esistenziale e sulla logoterapia.

Ancora oggi nel sacro collegio ci sono convinti estimatori di Viktor Frankl, come il cardinale di Tegucigalpa Oscar Andrés Rodriguez Maradiaga: «La logoterapia», ha affermato il porporato honduregno, «rappresenta un autentica rivoluzione copernicana, che rompe gli schemi del conformismo e del fatalismo. Il riconoscimento che la libertà non sta nel fare ciò che si vuole, ma nel volere ciò che si deve fare». In altri termini, non c'è libertà senza responsabilità, tanto che in una delle sue conferenze tenute negli Stati Uniti, Frankl propose che venisse eretta sulla costa ovest americana una statua della responsabilità gemella di quella della libertà che domina la baia di New York.

Per Frankl l'agire umano è frutto di una libera scelta che ognuno può fare di fronte ai condizionamenti. Anche ai peggiori, come la deportazione nei lager. Nel 1941, in pieno furore nazista, ottenne il visto per gli Usa, che voleva dire la salvezza. Ma che fare con i genitori, costretti a restare a Vienna? «Ci vorrebbe un segno dal cielo», pensò Frankl tornando a casa dal consolato americano con il visto in tasca. E a casa sul tavolo trovò un pezzetto di marmo. «Cos'è quello?», chiese al padre. «È un frammento che ho raccolto tra le rovine della sinagoga bruciata dai nazisti», rispose il genitore. «Faceva parte», aggiunse, «delle tavole dei comandamenti e posso riconoscere anche a quale comandamento appartenevano le lettere che si vedono scolpite». «A quale?», chiese il figlio. «Onora il padre e la madre, affinché si prolunghino i tuoi giorni sulla terra». Frankl rimase a Vienna, finì deportato ma visse fino a 92 anni.

Theresienstadt, Tùrkheim, Kaufering e Auschwitz: questo il suo doloroso percorso, che egli stesso definì - con un'assonanza cristiana — l’experimentum crucis della propria vita. Ad Auschwitz Frankl perse il padre, la madre, l'amatissima moglie Tilly sposata pochi mesi prima. Venne spogliato di tutto; l'ultima cosa che tentò inutilmente di salvare furono gli appunti di lavoro che aveva gelosamente portato con sé. «Scheibe!» (merda!), gridò l'SS come risposta alla sua richiesta, e lui entrò nudo sotto le docce del lager.

«Le rovine sono spesso quelle che aprono degli spiragli per scorgere il cielo», ha scritto Frankl. Così proprio in quell'inferno elaborò la sua logoterapia, da lògos (senso), che oggi offre un supplemento d'anima alla psicoterapia. Nel lager Frankl vide la sadica ferocia delle sentinelle naziste, la perfida cattiveria dei kapò; ma vide anche mirabili esempi di altruismo, di bontà, di comprensione, perfino tra chi aveva il ruolo di aguzzino. Vide uomini e donne entrare nelle camere a gas a testa alta, recitando la preghiera ebraica peri morti o il Padre Nostro. Capì allora che l'ultima libertà dell'uomo è la libertà spirituale, un bene che nessuno con nessun mezzo può sottrargli.

A differenza di molti suoi compagni, il destino gli permise di ricominciare. Tornò a Vienna, dove erano sopravvissuti solo seimila ebrei su centocinquantamila, e raccontò la sua vicenda nel libro Uno psicologo nei lager, tradotto in ventitré lingue e venduto in più di dieci milioni di copie. Rifiutò sempre il concetto di colpa collettiva che è stata fatta pesare sulla Germania. L'umanità, ha sempre sostenuto, si divide in due sole razze: le persone per bene e i poco di buono. Una constatazione che potrebbe aiutare a superare le reciproche accuse che spesso insteriliscono i rapporti interconfessionali, specie tra cristiani ed ebrei.

Nel 1947 Frankl si risposò con Elly Schwindt, un'infermiera cattolica di vent'anni più giovane di lui. Matrimonio solo civile, sebbene a un certo punto il cardinale Franz Kònig fosse stato disposto a celebrare le nozze religiose, che poi non si svolsero per il mancato consenso del rabbino di Vienna. Sembrava una coppia male assortita: lui un serio professore di fede ebraica, lei una ragazza ancora acerba e con una tradizione familiare ben diversa da quella del marito. Eppure si rivelò un'unione felice e solidissima, fino all'ultimo giorno. Nei mille viaggi di Viktor in giro per il mondo Elly fu sempre premurosamente al suo fianco. Una volta un collega di Frankl disse: «Lei è il calore che accompagna la luce».

Tra loro la religione non rappresentò mai una barriera, anzi. «Viktor era un uomo di profonda spiritualità», racconta la moglie, «andava al tempio nel ricordo dei suoi genitori, ma per lui questo era un argomento intimo, di cui non amava parlare, neppure con me». Frankl pregava e credeva in un "dopo", e tuttavia la riservatezza del sentimento religioso era sentita come un dovere e una necessità, «Se dipendesse da me», disse una volta, «farei in modo che tre cose non possano mai essere fotografate o filmate: l'amare, il pregare, il morire».

Era insieme alla sua Elly quando nel '70 venne ricevuto in udienza da Paolo VI. «Il Papa», avrebbe raccontato poi lo stesso Frankl, «ci salutò in tedesco e proseguì il discorso in italiano, con un religioso che faceva da interprete, lodando il significato della logoterapia per la Chiesa cattolica e per l'umanità intera, così come il comportamento che avevo avuto nei lager».

Dopo averli congedati, raccontò ancora, «quando eravamo già diretti all'uscita, Paolo VI riprese improvvisamente a parlare in tedesco e gridò queste parole a me, neurologo ebreo di Vienna: "Per favore, per favore, preghi per me!". Fu davvero commovente, toccante sentire quelle parole da un uomo sul cui volto si scorgeva il tormento per le tante decisioni a cui era chiamato dalla sua responsabilità di capo della cristianità».

Probabilmente l'intellettuale Montini conosceva gli studi dello psicologo viennese sull'autotrascendenza dell'esistenza umana: l'uomo realizza se stesso nel servire una cosa o nell'amare una persona, cioè nella misura in cui si dona. Di più, nella misura in cui si dimentica di sé. Ha scritto Frankl: l'uomo è come l'occhio, la cui capacità visiva dipende dal non vedere se stesso.

Enzo Romeo

(da Jesus, novembre 2004)