In libreria

Visualizza articoli per tag: Esperienze Formative

Sesta Domenica di Pasqua. Anno B

Sesta Domenica di Pasqua. Anno B

Omelia di Paolo Scquizzato

Prima Lettura At 10,25-27.34-35.44-48

Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di Cornelio], questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!».

Poi prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga».

Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio.

Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.

Salmo Responsoriale Dal Salmo 97

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.

Cantate al Signore un canto nuovo,

perché ha compiuto meraviglie.

Gli ha dato vittoria la sua destra

e il suo braccio santo.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,

agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.

Egli si è ricordato del suo amore,

della sua fedeltà alla casa d’Israele.

Tutti i confini della terra hanno veduto

la vittoria del nostro Dio.

Acclami il Signore tutta la terra,

gridate, esultate, cantate inni!

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.

In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui.

In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.

Canto al Vangelo (Gv 14,23)

Alleluia, alleluia.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,

e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.

Alleluia.

Dal vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

OMELIA

Paolo Scquizzato

Quinta Domenica di Pasqua. Anno B

Quinta Domenica di Pasqua. Anno B

Omelia di Paolo Scquizzato

Prima Lettura At 9,26-31

In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo.

Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarèa e lo fecero partire per Tarso.

La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samarìa: si consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero.

Salmo Responsoriale Dal Salmo 21

A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.

Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.

I poveri mangeranno e saranno saziati,

loderanno il Signore quanti lo cercano;

il vostro cuore viva per sempre!

Ricorderanno e torneranno al Signore

tutti i confini della terra;

davanti a te si prostreranno

tutte le famiglie dei popoli.

A lui solo si prostreranno

quanti dormono sotto terra,

davanti a lui si curveranno

quanti discendono nella polvere.

Ma io vivrò per lui,

lo servirà la mia discendenza.

Si parlerà del Signore alla generazione che viene;

annunceranno la sua giustizia;

al popolo che nascerà diranno:

«Ecco l’opera del Signore!».

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo

Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità.

In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa.

Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito.

Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato.

Canto al Vangelo (Gv 15,4.5)

Alleluia, alleluia.

Rimanete in me e io in voi, dice il Signore,

chi rimane in me porta molto frutto.

Alleluia.

Dal vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

OMELIA

Paolo Scquizzato

Quarta Domenica di Pasqua. Anno B

Quarta Domenica di Pasqua. Anno B

Omelia di Paolo Scquizzato

Prima Lettura At 4,8-12

In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro:

«Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato.

Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo.

In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati».

Salmo Responsoriale Dal Salmo 117

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.

Rendete grazie al Signore perché è buono,

perché il suo amore è per sempre.

È meglio rifugiarsi nel Signore

che confidare nell’uomo.

È meglio rifugiarsi nel Signore

che confidare nei potenti.

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,

perché sei stato la mia salvezza.

La pietra scartata dai costruttori

è divenuta la pietra d’angolo.

Questo è stato fatto dal Signore:

una meraviglia ai nostri occhi.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Vi benediciamo dalla casa del Signore.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,

sei il mio Dio e ti esalto.

Rendete grazie al Signore, perché è buono,

perché il suo amore è per sempre.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui.

Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è.

Canto al Vangelo (Gv 10,14)

Alleluia, alleluia.

Io sono il buon pastore, dice il Signore,

conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.

Alleluia.

Dal vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.

Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».

OMELIA

Paolo Scquizzato

Terza Domenica di Pasqua. Anno B

Terza Domenica di Pasqua. Anno B

Omelia di Paolo Scquizzato

Prima Lettura At 3,13-15.17-19

In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni.

Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati».

Salmo Responsoriale Dal Salmo 4

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.

Oppure:

Alleluia, alleluia, alleluia.

Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia!

Nell’angoscia mi hai dato sollievo;

pietà di me, ascolta la mia preghiera.

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele;

il Signore mi ascolta quando lo invoco.

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene,

se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?».

In pace mi corico e subito mi addormento,

perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.

Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto.

Canto al Vangelo (Cf. Lc 24,32)

Alleluia, alleluia.

Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;

arde il nostro cuore mentre ci parli.

Alleluia.

Dal vangelo secondo Luca

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane.

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».

OMELIA

Paolo Scquizzato

Seconda Domenica di Pasqua. Anno B

Seconda Domenica di Pasqua. Anno B

Omelia di Paolo Scquizzato

Prima Lettura At 4, 32-35

La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune.

Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore.

Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.

Salmo Responsoriale Dal Salmo 117

Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.

Dica Israele:

«Il suo amore è per sempre».

Dica la casa di Aronne:

«Il suo amore è per sempre».

Dicano quelli che temono il Signore:

«Il suo amore è per sempre».

La destra del Signore si è innalzata,

la destra del Signore ha fatto prodezze.

Non morirò, ma resterò in vita

e annuncerò le opere del Signore.

Il Signore mi ha castigato duramente,

ma non mi ha consegnato alla morte.

La pietra scartata dai costruttori

è divenuta la pietra d'angolo.

Questo è stato fatto dal Signore:

una meraviglia ai nostri occhi.

Questo è il giorno che ha fatto il Signore:

rallegriamoci in esso ed esultiamo!

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo

Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato.

In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi.

Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede.

E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità.

Canto al Vangelo (Gv 12,26)

Alleluia, Alleluia.

Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;

beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!

Alleluia.

Dal vangelo secondo Giovanni

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

OMELIA

Paolo Scquizzato

Domenica delle palme. Anno B

Domenica delle Palme. Anno B

Omelia di Paolo Scquizzato

Prima Lettura Is 50,4-7

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo,

perché io sappia indirizzare

una parola allo sfiduciato.

Ogni mattina fa attento il mio orecchio

perché io ascolti come i discepoli.

Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio

e io non ho opposto resistenza,

non mi sono tirato indietro.

Ho presentato il mio dorso ai flagellatori,

le mie guance a coloro che mi strappavano la barba;

non ho sottratto la faccia

agli insulti e agli sputi.

Il Signore Dio mi assiste,

per questo non resto svergognato,

per questo rendo la mia faccia dura come pietra,

sapendo di non restare confuso.

Salmo Responsoriale Dal Salmo 21

Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?

Si fanno beffe di me quelli che mi vedono,

storcono le labbra, scuotono il capo:

«Si rivolga al Signore; lui lo liberi,

lo porti in salvo, se davvero lo ama!».

Un branco di cani mi circonda,

mi accerchia una banda di malfattori;

hanno scavato le mie mani e i miei piedi.

Posso contare tutte le mie ossa.

Si dividono le mie vesti,

sulla mia tunica gettano la sorte.

Ma tu, Signore, non stare lontano,

mia forza, vieni presto in mio aiuto.

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,

ti loderò in mezzo all’assemblea.

Lodate il Signore, voi suoi fedeli,

gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe,

lo tema tutta la discendenza d’Israele.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi

Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio,

non ritenne un privilegio

l’essere come Dio,

ma svuotò se stesso

assumendo una condizione di servo,

diventando simile agli uomini.

Dall’aspetto riconosciuto come uomo,

umiliò se stesso

facendosi obbediente fino alla morte

e a una morte di croce.

Per questo Dio lo esaltò

e gli donò il nome

che è al di sopra di ogni nome,

perché nel nome di Gesù

ogni ginocchio si pieghi

nei cieli, sulla terra e sotto terra,

e ogni lingua proclami:

«Gesù Cristo è Signore!»,

a gloria di Dio Padre.

Canto al Vangelo (Gv 12,26)

Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte,

e alla morte di croce.

Per questo Dio l’ha esaltato

e gli ha dato il nome che è sopra ogni altro nome.

Gloria e lode a te, o Cristo!

Dal vangelo secondo Marco

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”».

Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare.

Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano:

«Osanna!

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!

Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!

Osanna nel più alto dei cieli!».

OMELIA

Paolo Scquizzato

V domenica Quaresima. Anno B

V domenica Quaresima. Anno B

Omelia di Paolo Scquizzato

Prima Lettura Ger 31,31-34

Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali con la casa d’Israele e con la casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova. Non sarà come l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore.

Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele dopo quei giorni – oracolo del Signore –: porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo: «Conoscete il Signore», perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande – oracolo del Signore –, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato.

Salmo Responsoriale Dal Salmo 50

Crea in me, o Dio, un cuore puro.

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;

nella tua grande misericordia

cancella la mia iniquità.

Lavami tutto dalla mia colpa,

dal mio peccato rendimi puro.

Crea in me, o Dio, un cuore puro,

rinnova in me uno spirito saldo.

Non scacciarmi dalla tua presenza

e non privarmi del tuo santo spirito.

Rendimi la gioia della tua salvezza,

sostienimi con uno spirito generoso.

Insegnerò ai ribelli le tue vie

e i peccatori a te ritorneranno.

Dalla lettera agli Ebrei

Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito.

Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.

Canto al Vangelo (Gv 12,26)

Lode e onore a te, Signore Gesù!

Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore,

e dove sono io, là sarà anche il mio servitore.

Lode e onore a te, Signore Gesù!

Vangelo Gv 12,20-33Dal vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù».

Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome».

Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!».

La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.

OMELIA

Paolo Scquizzato

IV domenica Quaresima. Anno B

IV domenica Quaresima. Anno B

Omelia di Paolo Scquizzato

Prima Lettura 2Cr 36,14-16.19-23

In quei giorni, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il tempio, che il Signore si era consacrato a Gerusalemme.

Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti al punto che l’ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio. Quindi [i suoi nemici] incendiarono il tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi.

Il re [dei Caldèi] deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli fino all’avvento del regno persiano, attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremìa: «Finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione fino al compiersi di settanta anni».

Nell’anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremìa, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto: «Così dice Ciro, re di Persia: “Il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui e salga!”».

Salmo Responsoriale Dal Salmo 136

Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia.

Lungo i fiumi di Babilonia,

là sedevamo e piangevamo

ricordandoci di Sion.

Ai salici di quella terra

appendemmo le nostre cetre.

Perché là ci chiedevano parole di canto

coloro che ci avevano deportato,

allegre canzoni, i nostri oppressori:

«Cantateci canti di Sion!».

Come cantare i canti del Signore

in terra straniera?

Se mi dimentico di te, Gerusalemme,

si dimentichi di me la mia destra.

Mi si attacchi la lingua al palato

se lascio cadere il tuo ricordo,

se non innalzo Gerusalemme

al di sopra di ogni mia gioia.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni

Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati.

Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù.

Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo.

Canto al Vangelo (Gv 3,16)

Lode e onore a te, Signore Gesù!

Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito;

chiunque crede in lui ha la vita eterna.

Lode e onore a te, Signore Gesù!

Vangelo Gv 3,14-21Dal vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:

«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».

OMELIA

Paolo Scquizzato

III domenica Quaresima. Anno B

III domenica Quaresima. Anno B

Omelia di Paolo Scquizzato

Prima Lettura Es 20, 1-17

In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile:

Non avrai altri dèi di fronte a me.

Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.

Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano.

Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato.

Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà.

Non ucciderai.Non commetterai adulterio.Non ruberai.

Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.

Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo».

Salmo Responsoriale Dal Salmo 18

Signore, tu hai parole di vita eterna.

La legge del Signore è perfetta,

rinfranca l'anima;

la testimonianza del Signore è stabile,

rende saggio il semplice.

I precetti del Signore sono retti,

fanno gioire il cuore;

il comando del Signore è limpido,

illumina gli occhi.

Il timore del Signore è puro,

rimane per sempre;

i giudizi del Signore sono fedeli,

sono tutti giusti.

Più preziosi dell'oro,

di molto oro fino,

più dolci del miele

e di un favo stillante.

Dalla prima Lettera di san Paolo Apostolo ai Corinti

Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio.

Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.

Canto al Vangelo

Gloria e lode a te, o Cristo!

Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito;

chiunque crede in lui ha la vita eterna.

Gloria e lode a te, o Cristo!

Vangelo Gv 2, 13-25

Dal vangelo secondo Giovanni

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».

Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.

Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.

Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo.

OMELIA

Paolo Scquizzato

II domenica Quaresima. Anno B

II domenica Quaresima. Anno B

Omelia di Paolo Scquizzato

Prima Lettura Gn 22, 1-2. 9. 10-13. 15-18

In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va' nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò».

Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito».

Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio.

L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce».

Salmo Responsoriale Dal Salmo 115

Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.

Ho creduto anche quando dicevo:

«Sono troppo infelice».

Agli occhi del Signore è preziosa

la morte dei suoi fedeli.

Ti prego, Signore, perché sono tuo servo;

io sono tuo servo, figlio della tua schiava:

tu hai spezzato le mie catene.

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento

e invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore

davanti a tutto il suo popolo,

negli atri della casa del Signore,

in mezzo a te, Gerusalemme.

Seconda Lettura Rm 8,31-34

Dalla Lettera di san Paolo Apostolo ai Romani

Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui?

Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi!

Canto al Vangelo

Lode e onore a te, Signore Gesù

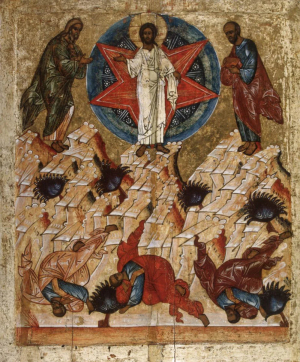

Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre:

«Questi è il mio Figlio, l'amato: ascoltatelo!».

Lode e onore a te, Signore Gesù

Vangelo Mc 9, 1-9

Dal vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli.

Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro.

Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.

OMELIA