In libreria

Visualizza articoli per tag: Liturgia, culto, rito

7. La formazione dei pastori e dei laici (Pierino Boselli)

Il tema della formazione liturgica di pastori e laici appare indispensabile alla luce dell'icona additata da Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte.

6. La comprensione del mistero «per ritus et preces» (Giorgio Bonaccorso)

Nel celebrare testo di SC, 84 c'è un elemento inequivocabile, ed è la stretta relazione che viene posta fra il mistero pasquale, ossia l'evento centrale della storia della salvezza, e il mistero eucaristico, ossia la celebrazione principale di quell'evento.

5. La chiesa è assemblea convocata (Gianni Cavagnoli)

Risulta evidente, nel dettato seguente dei Principi e norme per l’uso del Messale Romano, la volontà di ribadire che la chiesa è presente nelle assemblee liturgiche, le quali ne costituiscono, quindi, la più trasparente epifania:

4. La parola di Dio (Enzo Bianchi)

Per cogliere le acquisizioni e le vie aperte dalla Sacrosanctum concilium circa la parola di Dio occorrerebbe leggerla e interpretarla accanto agli altri testi conciliari, soprattutto la Dei Verbum, la cui visione abbraccia evidentemente anche l'ambito liturgico.

3. Liturgia e storia della salvezza (Pietro Sorci)

Nei quarant'anni trascorsi dalla promulgazione della Sacrosanctum concilium gli autori non hanno mancato di rilevare la dipendenza della concezione di liturgia dall'enciclica Mediator Dei di Pio XII, che sedici anni prima l'aveva preparata, e le novità che da essa la distinguono (1).

La prassi orientale della confessione (Mauro Pizzighini)

Un saggio teologico sulla penitenza nelle Chiese Ortodosse

La prassi orientale della confessione

di Mauro Pizzighini

Una celebrazione liturgica e comunitaria, il significato "terapeutico" e pedagogico e un forte cristocentrismo ne sono gli elementi tipici. Il confessore come "padre spirituale".

«L'attuale prassi delle chiese ortodosse si è andata progressivamente formando nel primo millennio del cristianesimo orientale di lingua greca per l'evoluzione della primitiva forma della penitenza, quella pubblica, e per lo sviluppo della vita monastica. La forma pubblica della penitenza prevedeva che coloro che avevano commesso peccati sottoposti a penitenza venissero associati all'ordine dei penitenti e sottoposti a un cammino di anni che conduceva gradualmente alla piena riammissione all'eucaristia: il penitente era inizialmente tenuto fuori dell'assemblea eucaristica, poi ammesso alla sola liturgia dei catecumeni, quindi gli era consentita la partecipazione stando prostrato e senza avvicinarsi alla comunione, infine era ammesso di nuovo come gli altri fedeli - alla comunione». Con questa affermazione si apre il volume del teologo B. Petrà dal titolo La penitenza nelle chiese ortodosse. Aspetti storici e sacramentali, pubblicato recentemente dalle EDB.

Tre sono gli aspetti che caratterizzano il sacramento della penitenza nella chiesa ortodossa rispetto a quella latina. Anzitutto il carattere celebrativo e comunitario del sacramento: si tratta, in primo luogo, di un vero momento liturgico che raggiunge il singolo all'interno della comunità; predomina il significato "terapeutico" della prassi penitenziale; la struttura celebrativa è attenta a far emergere il forte cristocentrismo del sacramento. Considerando la prassi penitenziale delle chiese ortodosse e i rituali attuali, l'autore, profondo conoscitore del mondo orientale, sottolinea la struttura celebrativa che connota il sacramento della penitenza; anche se le letture bibliche sono oggi assenti, non mancano le preghiere, i tropari, i salmi e le invocazioni: tutto si svolge ordinariamente all'interno della chiesa. Le preghiere iniziali, il cui contenuto rispecchia la loro ecclesialità, presuppongono il carattere comunitario del sacramento, dal momento che si prevedono celebrate con l'assemblea.

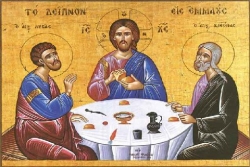

La dimensione "terapeutica"

«In ogni caso la confessione e l'assoluzione sono ordinariamente individuali e nominative, giacché il ministro si rivolge al penitente col suo nome personale proprio», che corrisponde in modo peculiare alla logica sacramentale orientale. Pertanto ciò che maggiormente differenzia lo stile ortodosso da quello latino è l'insieme del dialogo tra sacerdote e penitente: nella struttura latina il rapporto è tra il sacerdote, che rappresenta il Signore, e il penitente "l'uno di fronte all'altro"; nella struttura ortodossa, invece, da una parte c'è il Signore e dall'altra c'è il sacerdote insieme al penitente, ambedue di fronte all'icona della croce di Cristo: «Sacerdote e penitente sono davanti a lui, ambedue peccatori, ambedue segnati dalla condizione umana». Il sacerdote appare nella struttura rituale nella posizione di "testimone e compagno di penitenza", come anche di «intercessore umile e potente a nome/a favore dei peccatore e insieme come colui che può con l'autorità del Signore attestare al peccatore stesso che i peccatori sono perdonati». In questo ruolo di mediazione, egli è tenuto al segreto confessionale.

In questa prospettiva si comprende come la caratteristica tipica del sacramento della penitenza nelle chiese ortodosse sia la dimensione "terapeutica". Già il fatto che in alcuni commentari liturgici bizantini la confessione e l'unzione degli infermi siano considerati aspetti complementari dell'"unico" mistero di guarigione, la dice lunga sul perché il sacramento della penitenza sia definito come il "ministero medicinale" per eccellenza, in quanto contiene sia il momento terapeutico che quello della prevenzione.

Il volume, dopo avere passato in rassegna i presupposti teologici legati in particolare alla concezione "orientale" del peccato, che ha come punto di riferimento la Scrittura e soprattutto il linguaggio dei Padri, entra in merito al sacramento della penitenza inteso come "cammino di guarigione". Se è importante chiarire che «l'inizio della salvezza sta nel pentimento» e che «Dio dona al peccatore la luce per vedere il proprio peccato», ugualmente fondamentale è ribadire che «l'ascolto della coscienza dev'essere fedele e attento, senza giochi interiori». Vi è un rapporto essenziale tra purezza di cuore e una visione più accurata del proprio peccato: rimane costante nella tradizione orientale la consapevolezza che «la conoscenza del proprio peccato è un particolare dono di Dio». Quando il cuore percepisce nella luce della grazia la realtà del proprio peccato, nascono la "contrizione" e il "dolore". Un segno particolare del dolore suscitato dalla nuova consapevolezza è dato dalle "lacrime", secondo Simeone il Nuovo Teologo.

Dalla serietà della contrizione nasce il cambiamento della vita, il volgere le spalle al male e l'orientarsi decisamente al bene. In questo sta essenzialmente la "conversione" che segna l'inizio di una vita nuova e che trova la sua forza nell'amore di Dio. Giovanni Crisostomo nel suo De paenitentia fa riferimento, quando si parla di conversione, all'immersione nelle "acque" dell'amore di Dio: il riferimento alla" piscina" (Simeone il Nuovo Teologo, Catechesi) ha un preciso senso battesimale e vuole indicare che la penitenza richiesta si configura come un "secondo battesimo".

Inoltre, «tutta l'economia della salvezza è per l'Oriente un grande processo terapeutico mediante il quale viene risanata la ferita introdotta dal peccato e l'uomo può finalmente attuare il senso della sua esistenza, diventare partecipe della vita divina in Cristo». Al centro di questo cammino di guarigione sta il "chinarsi" di Dio sull'uomo ferito: la parabola del buon samaritano è la rappresentazione stessa dell'economia della salvezza, in cui «il Signore è il vero buon samaritano dell'umanità ferita dal peccato» e anche «medico e soccorritore dell'uomo attaccato dai pensieri ladri e briganti e lasciato al suolo dolorante».

L'azione di Cristo, "buon samaritano" e unico "medico" dell'uomo, continua nel tempo attraverso la "locanda" che è la chiesa. con la sua azione sacramentale e con quella dei suoi ministri. Se i sacramenti sono i segni potenti attraverso i quali il Risorto opera con il suo Spirito la "guarigione" dell'uomo, il sacramento della penitenza in particolare costituisce «la via attraverso la quale il Signore rimette i peccati, sana le ferite dell'uomo colpito sulla strada di Gerico». La fede ortodossa ha la consapevolezza che la chiesa ha ricevuto e riceve continuamente dal Signore la potestà di guarire l'uomo dai suoi peccati; tale potestà è esercitata innanzitutto dai vescovi.

Il confessore: "padre spirituale"

In ogni caso il confessore, nella visione ortodossa, è visto prima di tutto come "padre spirituale": questa paternità spirituale deve recare i segni della paternità divina, fatta di amore e di tenerezza. Inoltre, questa paternità ha anche una forma che i teologi ortodossi definiscono "paternità di discernimento", che può essere ottenuta «attraverso molta ascesi e preghiera, una coscienza senza macchia e una percezione interiore pura». Altre proprietà del confessore sono quelle di "giudice" e "maestro : a questo proposito è celebre il richiamo al confessore di S. Giovanni Crisostomo: «Correggi, ma non come un avversario e nemmeno come un nemico che chiede giustizia, ma come un medico che appresta farmaci».

A proposito del carattere terapeutico e pedagogico delle penitenze canoniche, nella tradizione orientale esse non costituiscono elementi costitutivi indispensabili della penitenza. in quanto esse sono totalmente incluse nella dimensione terapeutica del sacramento e subordinate ad esso. Il confessore pertanto impone le penitenze in ordine alla "guarigione spirituale" del penitente e «darà l'assoluzione prima o dopo l'assolvimento di esse secondo la valutazione che darà della condizione del peccatore». In ogni caso esse vanno amministrate con sapienza: questa amministrazione "sapiente" e "terapeutica" delle penitenze costituisce un caso particolare di applicazione dell'"economia ecclesiastica" orientale. Secondo la teologia orientale «l'"economia" è un'attitudine di "flessibilità pastorale", che si estende ai vari ambiti della vita ecclesiale ortodossa e che si configura come assunzione da parte della chiesa della pazienza di Dio"; essa è esercitata dai pastori e tende a coniugare costantemente l'elevatezza dell'ideale e l'attenzione alle concrete possibilità dell'uomo, perché l'ideale non diventi semplice e impietosa condanna dell'uomo e del suo limite».

Questioni particolari

La parte terza del testo è dedicata ad alcune questioni particolari, circa, ad esempio, la diversa gravità dei peccati. «La distinzione peccati gravi-peccati veniali è conosciuta nell'ortodossia e spesso accettata; i peccati gravi sono per lo più ricondotti ai cosiddetti vizi capitali».

Per quanto riguarda l'integrità della confessione, nell'ortodossia non si è sviluppata un'articolata dottrina in tal senso, tuttavia la si suppone e la prassi sacramentale ne è decisamente condizionata.

Seguendo poi il rituale penitenziale di tradizione bizantina. emerge che la celebrazione ha una connotazione fortemente comunitaria: «la parte iniziale del rituale, infatti, è costituita da preghiere della comunità e nella comunità, mentre la confessione e l'assoluzione sono ordinariamente individuali». Il rapporto personale confessore-penitente. ben espresso dall'uso del nome personale, si colloca nella struttura celebrativa, senza contraddire la dimensione comunitaria della celebrazione stessa.

È chiaro il fondamentale significato terapeutico della prassi penitenziale, che segna in modo decisivo il rapporto tra confessione e penitente. La malattia è costituita dal peccato e la vita "secondo la salute" è costituita dalla vita "virtuosa", animata dallo Spirito e dalla luce della risurrezione; la terapia coincide anche con il discernimento spirituale da parte del confessore, che deve dunque essere un uomo formato dallo Spirito.

In conclusione, «tutti questi elementi caratteristici della celebrazione ortodossa nella concreta realtà sono attuati imperfettamente come è di tutte le cose umane: essi sono però quel che il sacramento dovrebbe essere nell'autocoscienza della chiesa ortodossa e quel che nell'insieme della storia ortodossa, il sacramento è stato, generando un modo popolare di percezione, che non coincide del tutto con quello latino».

Petrà B., La penitenza nelle chiese ortodosse. Aspetti storici e sacramentali, EDB, Bologna 2005, pp. 143.(da Settimana, n. 14, 2005)

2. Il mistero pasquale nella Sacrosanctum Concilium (Pietro Sorci)

La fondamentale acquisizione della Sacrosanctum concilium, accanto alla natura ecclesiale della liturgia in quanto azione di Cristo e di tutto il suo popolo, che è la chiesa concentrata nell'assemblea celebrante, è sicuramente quella della liturgia come celebrazione del mistero pasquale (1).

1. Quarant'anni alla prova della storia (Alberto Melloni)

Non sono pochi, quarant'anni, per percepire lo sviluppo di un processo storico: e non sono pochi i quarant'anni che ci separano dall'avvio della riforma liturgica che il Vaticano II ha intrapreso.

Sacrosanctum concilium: le linee strutturali (Rinaldo Falsini)

La costituzione Sacrosanctum concilium è il primo frutto del concilio Vaticano II, l’unico documento nella storia dei concili che tratta della liturgia nella sua globalità in prospettiva teologica e pastorale, la magna charta del rinnovamento liturgico della chiesa cattolica.

lo accolgo te. Il nuovo Rito del matrimonio (Andrea Grillo)

lo accolgo teIl nuovo Rito del matrimonio.La benedizione di Dio precede la scelta della coppiadi Andrea Grillo

L'occasione della traduzione e dell'adattamento del nuovo rito del matrimonio, presentato nel corso del convegno organizzato dalla Conferenza episcopale italiana (CEI) su "Celebrare il "mistero grande" dell'amore" (Grosseto, 4-6.11.2004), ha offerto alla Chiesa italiana l'opportunità di una rilettura complessiva dell' intera struttura rituale del sacramento, riconsiderando anche l'impatto ecclesiale e culturale che tale celebrazione determina sulla coscienza cristiana dei battezzati. Annotiamo anzitutto i contenuti fondamentali dell'importante Presentazione che la CEI ha premesso al testo, illustrandone i criteri d'adattamento.

Criteri di adattamento

Il significato specificamente cristiano del matrimonio. Il matrimonio sacramento, proprio con l'assumere un'esperienza umana elementare come l'unione di maschio e femmina, l'eleva a sacramento perché ne fa il simbolo reale che contiene e manifesta l'unione di Cristo con la Chiesa, ossia la nuova alleanza. Tale peculiarità è stata promossa dal nuovo rituale con una più ampia e specifica scelta di testi, nonché con una più attenta relazione con la celebrazione eucaristica (cf. n. 4).

La dimensione ecclesiale del sacramento del matrimonio. Nell'esperienza degli sposi e della famiglia il dono della salvezza viene accolto e trasmesso come mistero della Chiesa. Così la coppia nello stesso tempo si radica nella Chiesa e diventa luogo di nascita dell'esperienza ecclesiale. Per questo è giusto sottolineare che "il consenso degli sposi è la risposta a una parola d'amore che in quanto proveniente da Dio li precede" (cf. n. 5).

La presenza dello Spirito nel matrimonio cristiano. Un nuovo accento proviene dalla sottolineatura dell' opera dello Spirito Santo, che ora nella preghiera di benedizione nuziale può essere collocata immediatamente dopo il consenso, come riconoscimento dell' iniziativa di Dio, cui le parole degli sposi rispondono e corrispondono, quasi come in seconda battuta, perché consapevoli di lasciare al Dio di Gesù Cristo la prima parola, che la Chiesa ascolta e cui può solo rispondere (n. 6).

La gradualità nel cammino di fede e nell'esperienza di Chiesa. Se già l'edizione latina del nuovo rito prevedeva una differenziazione tra celebrazione nella messa e "senza la messa", per coppie che non hanno maturato un chiaro orientamento cristiano, affinché ciò non venisse percepito come una forma diminuita e debole, si è preferito costruire un rito "nella celebrazione della Parola" che non fosse semplicemente il frutto di una sottrazione. Si tratta invece di una sequenza rituale più semplice e dal linguaggio più immediato, che esplicita con maggior forza la memoria del battesimo e il desiderio dell'eucaristia (cf. n. 7).

La ministerialità degli sposi nella celebrazione. Gli sposi, in quanto ministri del sacramento, sia pure in correlazione con colui che presiede la celebrazione, partecipano in modo attivo a tutta quanta la celebrazione. È previsto, perciò, che in diversi momenti di essa (processione al fonte battesimale, venerazione del Vangelo, formule del consenso e della benedizione, presentazione delle offerte) gli sposi assumano un ruolo attivo in particolari sequenze della celebrazione sacramentale (cf. n. 8).

Tutto ciò costituisce quasi l' orizzonte generale di una serie di interventi che hanno introdotto alcuni elementi di novità assai importanti nella celebrazione del sacramento del matrimonio. Divideremo le nostre osservazioni sul piano delle sequenze rituali e sul piano dei testi eucologici, cogliendo solo alcune delle potenzialità pastorali di queste novità testuali, sempre collocandole nella luce dei cinque criteri di cui sopra.

I riti

Memoria del battesimo e processione al fonte battesimale. Bisogna notare che anche il rito del matrimonio in senso stretto comincia da una "ripresa": è come se la coppia, sul punto di accingersi a pronunciare il proprio sì, si disponesse a far memoria di quell'altro "sì", che ognuno dei coniugi ha già sentito pronunciare su di sé, e cui ha già cominciato a rispondere, trovandosi così collocato nella relazione ecclesiale con Cristo e, per Cristo, con il Padre, nello Spirito. Anche il fatto che, quando possibile, si possa svolgere una "processione al fonte" battesimale costituisce un rafforzamento, di carattere spaziale e corporeo, di questo dislocamento verso un prima che fonda e promuove il "qui e ora" del nuovo rito (cf. nn. 51-60).

Rapporto di intimità tra consenso e benedizione. Con significato ancora più intenso, risuona la breve annotazione della rubrica n. 79. La formulazione deve essere compresa leggendo la in parallelo a quanto stabilito dalla Presentazione CEI al n. 6. Ossia, anche quando si celebra l' eucaristia, è possibile che consenso e benedizione si succedano in stretta continuità, proprio per far apparire, in modo ancora più chiaro, la relazione stretta tra il sì degli sposi e il preveniente sì di Dio per Cristo nello Spirito. Questo piccolo dettaglio può contribuire non poco alla ricomprensione del rapporto tra sacramento del matrimonio, battesimo e vita della Chiesa nello Spirito, orientando a tale orizzonte la preparazione da parte della comunità e l'esperienza di vita da parte dei coniugi.

Preghiera dei fedeli e litanie dei santi. Di grande rilievo deve essere poi considerato il ruolo dell'invocazione dei santi (preghiera litanica), che può essere inclusa nella preghiera dei fedeli. Il ruolo del matrimonio come "luogo ecclesiale originario" non può mancare di un forte richiamo alla comunione dei santi. Per la nuova famiglia non si tratta soltanto di inserirsi nella preghiera che la Chiesa fa per tutti, ma di vivere la comunione con i santi che intercedono per la Chiesa e per la coppia (cf. n. 81).

Le preghiere

Diversificazione delle formule del consenso. Bisogna osservare che la logica dell'iniziazione cristiana ha portato il nuovo rito alla necessità di alcune esplicitazioni, come la sostituzione del verbo "prendo" con il verbo "accolgo" e l'introduzione, prima dell'espressione delle promesse matrimoniali, della locuzione teologica "con la grazia di Cristo" (o "con la grazia di Dio" per la seconda formula). Anche tale seconda novità costituisce un chiaro segno della crescita di coscienza ecclesiale circa il primato della grazia di Cristo sul senso sacramentale del consenso matrimoniale, che verrà poi ribadito con ancor maggior forza dalla contestuale preghiera di benedizione.

Introduzione della formula dialogica. Di grande interesse appare poi la forma dialogata con cui il consenso viene scambiato tra i due sposi, senza mai perdere di vista, anche in questo caso, che il semplice scambio tra i coniugi non sarebbe mai capace di costituire il consenso sacramentale, se non vi fosse, in esso e al di sopra di esso, il riconoscimento di un "Signore che ha creato e redento" e la volontà non fosse espressa non da sé, ma "per grazia di Dio". Allora è chiaro che il "dialogo tra i coniugi" è anticipato e attraversato dal dialogo tra Dio e i coniugi. Proprio questa è la logica del matrimonio sacramento: attraverso il patto coniugale si fa visibile e presente il patto dell'alleanza tra Cristo e la Chiesa. Non è difficile ritenere che intorno a questa formula nuova possano muoversi interessanti itinerari di catechesi, di preparazione e di una più complessiva valorizzazione pastorale del matrimonio celebrato.

Le prospettive pastorali

Il consenso si colloca tra memoria del battesimo e benedizione degli sposi. Il sì degli sposi trova il suo inizio e il suo sostegno prima di sé, trovandosi quasi iniziato dal sì di Dio, che precede il consenso nella forma della memoria del battesimo, e che segue il consenso nella forma della benedizione nuziale. Da un lato dunque il sì di Dio precede e fonda il consenso dei coniugi, nella loro dignità sacerdotale di battezzati, che come tali sono ministri del sacramento; dall'altro il sì dei coniugi sporge e poggia sul sì di Dio che rilancia la sua iniziativa originaria nel qui e ora della vita di questa coppia concreta. Il rapporto con la celebrazione diventa così principio insuperabile di raccordo tra fede e vita.

L'edificazione della Chiesa mediante il sacramento del matrimonio. La celebrazione del sacramento del matrimonio, nell'accoglienza dell'assemblea che partecipa attivamente - anche mediante i più espliciti riferimenti all'iniziazione cristiana manifestati nella memoria del battesimo, nelle esplicitazioni delle parole del consenso e nella prossimità della benedizione nuziale - viene non soltanto a confermare, ma diremmo quasi a istituire un'esperienza ecclesiale originale, con una consacrazione dei coniugi a una ministerialità ecclesiale specifica e preziosa.

La ministerialità complessa del sacramento della coppia. Proprio alla luce dei due punti precedenti, è evidente che l'assetto del nuovo rito del matrimonio, nel suo equilibrio tra sequenze ed eucologia, induce a un ripensamento della ministerialità del sacramento, che dovrebbe essere riletta in modo non antitetico (i coniugi e non il prete; il prete e non i coniugi): anzi, proprio una "ministerialità complessa" è in grado di mantenere insieme tutti i lati di questo organismo sacramentale che è rappresentato da una coppia di battezzati che si sposa nel Signore.

Una forma rituale per esprimere il "desiderio dell'eucaristia". Infine merita una parola significativa la scelta di trasformare un elemento negativo in elemento positivo, legando più strettamente l'ipotesi di celebrazione "senza la messa" a una positiva strutturazione del sacramento "nella celebrazione della Parola". Anche questa opzione del nuovo rito deve essere letta alla luce del primato dell'iniziazione cristiana. Ciò significa, in altre parole, che dove è opportuno che l'eucaristia - per ragioni di gradualità nel cammino di fede - non venga celebrata il contesto non viene definito da una mera sottrazione, ma il testo stesso contribuisce ad alimentare una relazione con il battesimo che possa far scaturire un più intenso desiderio dell'eucaristia. Tutto il capo II è stato strutturato in vista di un tale recupero, e per questo è dotato di maggiore essenzialità e immediatezza rispetto al cap. I. La pastorale potrà trovare qui un aiuto non piccolo per risolvere molte di quelle situazioni in cui il rapporto della coppia con l' iniziazione cristiana - quando pure formalmente si sia compiuto - manifesti nei fatti e nelle coscienze difficoltà, dubbi, imbarazzi o riserve di sorta.