Introduzione

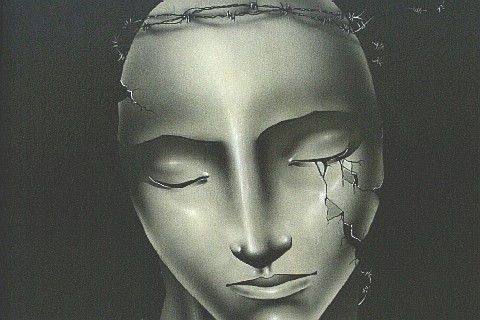

L’esperienza della malattia con tutto ciò che di sofferenza essa comporta: dolore, ansia, solitudine, paura della morte è costitutiva della condizione umana e interpella in modo drammatico il credente. Oltre ad essere sfida alla fede nel ‘Dio amante della vita’, il dolore si pone come domanda e ricerca del perché della sua esistenza nel mondo e perché colpisca il giusto o l’innocente. La Bibbia ebraica e cristiana non nasconde il dolore, non lo rinnega, non lo rimuove, anzi ne mostra, con forte realismo, la profonda drammaticità. Il credente che si ribella e grida aiuto manifesta che la vocazione primordiale della persona umana consiste nel ricercare risposte di significato a ciò che sembra non averne.

Un esempio: il salmo 6

Il salmo 6 fa parte dei salmi del malato (1). Queste preghiere esprimono il dramma profondo e indicibile della sofferenza in una preghiera che è poesia (salmo, appunto!). La poesia tocca esperienze simili individuali e universali. Così il salmo diviene stimolo e modello di come vivere la malattia. I salmi del malato rappre sentano il malessere, il dolore, l’infelicità, l’angoscia in modo drammatico in quanto la persona che prega, nel dolore, vive, quasi, in anticipo la propria morte; e in modo, anche, convenzionale perché la descrizione del male reale o temuto si esprime con immagini universali. In esse altre persone vi si possano riconoscere. Le preghiere di lamento e di supplica a livello personale e collettivo sono molto numerose nei salmi. Esse provengono da situazioni ed esperienze minacciose e angosciose:

- tragedie naturali (siccità, terremoti, epidemie...)

- sociali (guerre, invasioni, deportazioni, conflitti sociali...);

- eventi fisici: malat tia, vecchiaia, calunnia, disprezzo, emarginazione, solitudine, abbandono, carcere, processo, peccato...

L’orante vuole vivere queste esperienze dolorose in relazione a Dio anche se lo sente lontano o assente, mai senza Dio o, addirittura, contro di Lui. Nella preghiera che racconta a Dio, come a un tu, il proprio dolore, l’orante vive il suo essere creatura fragile, confrontata con la morte, senza ignorare o censurare il dolore.

Presentazione globale del salmo

Il salmo 6, preghiera del malato, è collegato al salmo 5 perché hanno in comune il tema di Dio che si prende cura dei poveri ed è collegato al salmo 7, dove Dio assiste il perseguitato. Il salmo 6 esprime, in particolare, la sofferenza profonda interiore ed esteriore di una persona malata, che si sente vicina alla morte, derisa dai suoi nemici concreti o sentiti come tali. L’unica via di uscita è l’amore fedele del Signore più forte della morte. Per questo il salmista chiama Dio a intervenire. Solo Lui lo può salvare. E si esprime con termini e immagini che non possono lasciare Dio indifferente.

Guariscimi! Salvami! Sono due invocazioni che l’orante nel salmo 6 grida a Dio, con tutte le sue forze. Protagonista del salmo è Dio stesso, nominato otto volte in sei versetti. Tra il Signore ed il malato c’è la malattia, la coscienza del peccato e i nemici che sembrano interporsi nella relazione tra Dio e la persona malata. Dopo l’accorata implorazione: Guariscimi, segue il corpus vero e proprio della supplica: «Fino a quando?» (vv. 3-4). Segue l’implorazione: salvami (vv. 5-6) e di nuovo la sofferenza psicofisica: gli occhi sono logorati dal pianto (vv. 7-8). Il filo conduttore simbolico dell’intera composizione, chiaro esempio della concretezza della preghiera biblica, è dato dal paradigma corporeo, fondamentale in un lamento per la malattia. Il ritratto del paziente è descritto attraverso i tre organi fisici che lo rappresentano: l’«anima» (in ebraico nefesh), cioè “l’essere” intero (v 4), letteralmente il «respiro», la «gola», e quindi la vita stessa. Le ossa nel v. 3 e gli occhi nei vv. 7-8.

L’angoscia e il male attanagliano l’ essere vivente del salmista nella sua totalità (nefesh). Le «ossa» indicano la struttura fisiologica dell’essere umano e quindi, se esse tremano sotto la sferza della febbre, è come se tutto l’organismo fosse sottoposto a una tempesta distruttrice. Gli «occhi» si affievoliscono nella loro capacità visiva a causa del pianto che sembra quasi corroderli e trasformarli nelle pupille senza luce proprie di un vecchio. A questa descrizione si accompagna l’enfatizzazione dell’inondazione delle lacrime che paradossalmente trasformano il letto del malato in una sorta di campo irrigato.

A ciò si aggiunge il fatto che il malato, mentre vive il dramma del dolore sperimenta la solitudine, ha l’impressione di vedere infranta la solidarietà che sembrava accompagnare la vita. Vive la percezione del non senso, che la vita non sia buona, che un “male senza misura” abbia il sopravvento. Il dolore è vissuto, senza dubbio, come angoscia profonda!

Guariscimi, Signore (vv. 2-3)

I primi due versetti che aprono il salmo 6 sono particolari: evocano il timore della collera di Dio e il grido accorato di aiuto per uscire da tale situazione.

Signore, non colpirmi nel tuo sdegno,

non castigarmi nel tuo furore.

Pietà di me, Signore, sono sfinito,

guariscimi, Signore,

perché le mie ossa tremano.

L’orante sente su di sé l’ira di Dio. Proprio questo sentimento si fa preghiera. Il salmista chiede di essere guarito e di non essere punito a causa di questa sua collera. Perché Dio dovrebbe essere adirato verso di lui dal momento che il salmista non chiede perdono di un particolare peccato e non vi è confessione di colpa?

L’uomo biblico con il concetto d’ira di Dio esprime la radicale lontananza che intercorre tra Dio e il male. Dio non vuole il male e si adira contro di esso. Come nel salmo 103,3: «Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità», anche nel salmo 6 c’è una connessione fra peccato e malattia. Se tra queste due realtà vi è un legame è da capire in che senso. Certamente non nel senso di causa ed effetto. L’invocazione «non adirarti» esprime il vissuto personale del malato: la sofferenza fisica, causata dalla malattia, pone il malato nella situazione di riflettere sul proprio stato di fragilità fino a mettere a nudo anche la sua situazione di peccatore. Quando vi è la salute, questa situazione sembra non appartenerci. Quando si sta bene si può cadere nella tentazione di credersi autosufficienti, padroni della vita. L’esperienza della malattia fa, dunque, toccare con mano la fragilità della condizione umana e, quindi, anche la possibilità di peccare. La malattia diviene occasione opportuna per riflettere sulla propria vita, che è - come dice il salmo 62 - un ‘soffio’. Dura poco. Oggi c’è domani potrebbe non esserci. Per questo il salmista non si rapporta a Dio come a un giudice pronto a condannarlo, ma a Dio sentito come educatore e maestro. Gli chiede fiduciosamente di comportarsi come un padre che corregge i figli con autorità e amore e perciò senza collera. Con la malattia il Signore lo corregge come il maestro corregge il discepolo (Pro 3,11; 5,12).

La malattia è pesante. Nel nostro salmo leggiamo: «Le mie ossa tremano», sono sconvolte. Il verbo usato indica non solo la disarticolazione fisica ma anche il terrore che penetra tutto l’essere (quindi fino alle ossa): dimensione fisica e psicologica, sofferenza fisica e turbamento dell’anima si fondono. Il termine ebraico ‘ossa’ richiama ‘essere forte’. Nella malattia le ossa che si svigoriscono indicano il venire meno della forza. Il malato le cui ossa tremano e sono sconvolte dice di sentirsi una persona sfinita senza forza, appunto (cfr sal 88,5; cfr Gb 3,17). La malattia nei salmi è espressa come disarticolazione (sal 22,15); consunzione (sal 31,11). L’orante arso dalla febbre si lamenta: «Come brace ardono le mie ossa» (sal 102,4). Riconosce, inoltre, che «nelle sue ossa non c’è nulla d’integro» (sal 38,4) e, appunto, le sue «ossa sono sconvolte» (sal 6,3).

Fino a quando, Signore? (v.4)

Il mio essere (nefesh –gola) è molto turbato,

ma tu, Signore, fino a quando ... ?

A causa della malattia, che afferra tutto il suo essere, al salmista non rimane che gridare al Signore, l’unico che può salvare, perché egli è la vita. «L’anima (gola - respiro) è sconvolta», cioè, l’essere del salmista è molto turbato, tutto il suo corpo, tutta sua interezza umana è presa dal dolore. L’anima si esprime nel suo corpo, essa non traspare dove non c’è il corpo. Poiché il corpo è il luogo dell’anima, la preghiera si esprime nel corpo e con il corpo. E’ proprio il corpo con la sua fragilità e vulnerabilità che rende pressante e angosciato il grido di colui che soffre. L’unica via di uscita è il Signore. Ecco dunque la domanda forte. «Fino a quando Signore?» (cfr sal 13,1-2) che, nel quasi rimprovero, esprime insieme una profonda angoscia e fiducia. Il salmista si esprime in modo accorato e personale perché l’ uomo biblico non può pensare il mondo senza Dio. La visione religiosa culturale degli ambienti vicini a Israele, per trovare una via d’uscita che rendesse sopportabile l’assurdo, ha spiegato la sofferenza come punizione del peccato. Di qui la categoria della retribuzione e/o della prova, messa in crisi dal libro di Giobbe (2). Il nostro salmo sembra voler dire che poiché il mondo non è senza Dio - ma in esso vi è anche il male e la sofferenza - Dio, che è il creatore del mondo, deve essere più forte del male e della sofferenza. Questa certezza consente di rivolgersi a lui con il pentimento e la preghiera, per sperare la guarigione.

«Fino a quando Signore?»: il pensiero corre alla drammatica e, persino, blasfema protesta di Giobbe, che non comprende il perché della sua sofferenza e invoca persino la morte e il giorno della sua nascita. Non ha paura di dire a Dio: «Quando la finirai di spiarmi e mi lascerai inghiottire la saliva?» (7,19). Quando, cioè, mi darai un istante di respiro e di tregua da questa situazione straziante, che fa invocare la morte.

Il grido «Fino a quando?» - anche senza arrivare all’angoscia di Giobbe - ricorda che le giornate del malato sono lunghe, infinite, pesanti e il suo corpo si va indebolendo. Il dolore appesantisce i giorni della sua vita che sembrano interminabili. Dio non può stare lontano. Non può essere sordo al grido del malato. Se il Signore indugia a venire in suo soccorso, è la fine! Il suo male avrà il sapore amaro della morte.

I miei occhi si consumano (vv.5-8)

Ritorna, Signore, e liberami,

salvami per la tua fedeltà.

Nessuno nel regno della morte ti celebra,

chi mai nello Sheol può lodarti?

Sono stremato dai lunghi lamenti,

ogni notte inondo di pianto il mio letto,

irroro di lacrime il mio giaciglio.

I miei occhi si consumano

a causa del dolore,

invecchiano tra tanti avversari.

Questa seconda strofa inizia con l’imperativo: «Ritorna!». E’ una grande espressione di fede. Il verbo ‘ritornare’ (šûb) nella Bibbia è quello della conversione. L’orante chiede a Dio di cambiare atteggiamento, paradossalmente, di convertirsi a lui, che è malato, passando dall’ira all'amore, di liberarlo dal male, di salvarlo. Chiede a Dio di guardarlo con occhi pieni d’amore e di compassione. L’orante è convinto che l’ultima parola di Dio non possa essere l’abbandono e/o la punizione, ma la salvezza. Ecco un improvviso mutamento di tono e di situazione: il lamento cede il passo alla certezza dell’esaudimento. Il credente è certo che Dio interviene. Proprio per questa certezza apre, senza timore il suo cuore. «Salvami nel tuo amore», grida a Dio. L’amore in ebraico ‘hesed’ è l’amore fedele di Dio, che nasce dalla sua fedeltà all’alleanza sigillata con il suo popolo. Una fedeltà più forte della morte. Il salmista, che fa propria la fede nel Dio misericordioso e salvatore del popolo, sa che Dio non viene mai meno al suo impegno di salvare.

La malattia richiama la morte (vv. 6-8)

La malattia, comunque, è una prova durissima: richiama la morte (v.6) e, in un certo senso, lo anticipa. La malattia è debolezza, esperienza personale del limite, della finitudine. Nella malattia la vita si restringe e cresce la sensazione soggettiva dell’andare verso la morte. La morte nella mentalità biblica è una forza nemica multiforme. Ovunque vi è una diminuzione della vita nelle sue varie forme: debolezza, malattia, minaccia nemica, la sfera della morte fa irruzione nel campo umano. La Bibbia definisce i morti come ‘sfiniti di forza’ (Gb 3,17). Ognuna di queste situazioni interrompe il rapporto con Dio. Il che significa saggiare la morte. La morte separa da Dio definitivamente, quindi gli stati di ‘morte relativa’ sono le infinte vie dolorose che esprimono il sentirsi abbandonati da Dio (sal 22,2). La morte comincia dove Dio tace. Che cosa sia la vita e che cosa renda tale la morte nella mentalità biblica (AT) è determinato dal rapporto con Dio soltanto. Dove c’è morte non c’è lode per il Signore. Il salmista in un certo senso ricatta Dio: se mi guarisci, potrò lodarti. Se muoio, perdi la mia lode. Nello Sheol, luogo senza vita, non posso lodarti, afferma l’orante. In tal modo vuole convincere Dio che non guadagna nulla dalla sua morte.

I salmi parlando, dunque, della malattia alludono alla morte. Di una morte che colpendo il corpo, tocca tutte le dimensioni e relazioni della persona umana, che è vita perché in relazione. Nel nostro salmo il malato giace sul suo letto. La sua posizione richiama quella del cadavere. Il suo letto, luogo di riposo, è letto d’insonnia (sal 6,7; 2,3) di dolore. Spossato, non tenuto in piedi dalle proprie ossa, il malato perde la posizione eretta e giace su quel letto, che è un compagno scomodo per le notti di angoscia: «ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio» (v.7; cfr 132,3-4). Ed egli non si vergogna di piangere. Nel pianto gli occhi si consumano dal dolore, si corrodono al pari dei vecchi abiti. La sofferenza trapela dallo sguardo al punto che non è facile volgere gli occhi verso il malato.

Il linguaggio del pianto nei salmi

L’orante come non teme di rivolgersi a Dio con il suo grido così non esita a sfogare la sua sofferenza con il pianto e le lacrime. Il pianto stesso è un linguaggio intensamente comunicativo. Nella tradizione ebraica le lacrime sono sentite la preghiera più potente ed efficace di quella silenziosa e del grido. Le lacrime cadono a terra, ma la loro efficacia sale al cielo: in un certo senso esse cadono verso l'alto. Le lacrime sono parole non verbali, sono una forma eloquente di comunicazione. Il pianto davanti a un’altra persona suscita una sua reazione, esprime una richiesta di attenzione. Le lacrime svelano un aspetto dell'anima, e quasi la mettono a nudo. Esse sono l'eloquenza discreta dell'anima, il linguaggio del cuore. Esse uniscono mirabilmente interiorità ed esteriorità, corpo e anima. Sono la visibilità dell'invisibile. Le lacrime sono provocate tanto dalla malattia: «Di cenere mi nutro come di pane, alla mia bevanda mescolo le lacrime» (sal 102, 10); come da altre situazioni difficili (cfr sal 39,13; 42,4; 80,6). Il pianto «davanti al volto del Signore» (sal 142,3), è la preghiera che il Signore gradisce e ascolta: «Hai contato i passi del mio vagare, hai raccolto le mie lacrime in un vaso» (sal 56,9). Nel nostro salmo la preghiera dell'orante è un tutt’uno con le lacrime:

«Sono stremato dai lunghi lamenti, ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, irroro di lacrime il mio letto. I miei occhi si consumano nel dolore... Il Signore ascolta la voce del mio pianto» (vv. 7-9). «I miei occhi si consumano nel patire» (sal 88,10).

I salmi del malato attestano l’importanza dell’espressione dei propri sentimenti dalla collera all’accusa, alla protesta, al lamento. Il fatto di poter esprimere questi molteplici sentimenti è un modo con il quale il malato afferma il suo potere sulla vita. Offre una dimostrazione di vitalità, reagisce alla malattia. «I Salmi sono la possibilità di rimettere piede in un mondo censurato. Sono la possibilità di poter ‘parlare’di ciò di cui abbiamo preso l’abitudine di non parlare più. Perché non vogliamo riconoscere che siamo in un corpo che ci lega, che ci limita, a volte perfino ci schiaccia, ma che è il nostro luogo di verità, la nostra sola possibilità di esistenza e di espressione veramente umana, veramente personale» (3).

Il Signore ha ascoltato! (vv. 9-11)

La strofa si chiude citando gli oppressori e si apre con la frase accorata: «Via da me…».

Via da me voi tutti, o malfattori,

Il Signore, ha udito il mio pianto,

Il Signore ha ascoltato la mia supplica,

Il Signore accoglierà la mia preghiera.

Siano svergognati e molto turbati

tutti i miei nemici,

siano svergognati e indietreggino all’istante

La frustrazione contro la propria impotenza diviene collera, che l’orante non trattiene, anzi esprime in toni forti fino a sembrare inopportuni, come farebbe pensare la rabbia e il dolore. Chi sono i ‘malfattori’ o ‘avversari’ che devono andare via?

La descrizione è assai vaga, perciò non sono identificabili. Si può anche pensare che il malato nel suo stato di prostrazione si scopre talmente solo da vedere intorno a sé dei nemici anche tra le persone più care. Ha la sensazione che il mondo intero gli sia ostile. Il dramma della malattia contiene anche una visione distorta dei rapporti umani. Le parole di consolazione degli altri sono sentite vane o inutili. La malattia, in un certo senso, separa, divide sani e sofferenti, rende soli. Nell’esperienza di Giobbe, il dolore si fa profonda esperienza di solitudine che separa dagli altri, dal mondo delle cose comuni. Le parole diventano un di più sia per chi soffre che per chi è accanto:

«Ma se io parlo il mio dolore non si lenisce,

e se taccio non se ne va da me» (Giobbe 16,6)

Nel salmo 41 i conoscenti diventano i nemici:

«Chi viene a visitarmi dice parole false,

raccoglie cattiverie nel suo cuore

e, uscito, sparla nelle piazze.

Contro di me mormorano i miei nemici:

"L'ha colpito un male incurabile,

non si alzerà più dal letto in cui giace» (sal 41,7-9).

L’orante del salmo 38,12 confessa:

«Amici e compagni si scostano dalle mie piaghe

i miei vicini stanno in distanza» (sal 38, 12)

I «nemici» cui i salmi citati si riferiscono possono essere anche i freddi spettatori del dolore che, come gli amici di Giobbe, con tutta la loro distaccata sicurezza giudicano il caso, pronti a emettere le loro censure, sulla base di proprie posizioni ideologiche. Gli amici che visitano Giobbe in realtà falliscono l'incontro e sono percepiti da Giobbe come "consolatori stucchevoli" (Gb 16,2), "imbrattate di menzogne medici da nulla" (Gb 13,4), come presenze moleste e nemiche. La collera esprime la volontà dell’orante di non poter fare a meno di Dio, di non volersi staccarsi da lui; la malattia e il dolore lo mettono in un rapporto dialettico personale con Dio e l’orante non può accontentarsi di spiegazioni di seconda mano. La collera che si scaglia contro le immagini distorte di Dio, che stradica i sistemi ideologici o religiosi che umiliano l'umano, come fa Giobbe, è un dono di Dio. E’ collera santa! Fa giustizia a Dio. Il quale accetta la sfida di Giobbe proprio perché vuole che nell’ingiusta sofferenza si comporti da lottatore. Da adulto che guarda in faccia la verità scomoda e difficile per trovare una risposta sensata.

Il grido del salmista, comunque, insinua che la visita al malato non è facile: se è difficile incontrare l'altro, ancora più difficile è incontrare il malato. L'errore degli amici di Giobbe consiste nel fatto di presentarsi al malato come maestri/giudici. Così facendo hanno innescato una relazione difficile: hanno fatto del malato una vittima, essi stessi sono stati percepiti suoi persecutori, fino a divenire, a loro volta, bersagli delle accuse e del risentimento di Giobbe.

A Dio si può dire tutto: dal dolore alla speranza

L’orante del nostro salmo è certo che Dio è il difensore che spazzerà via queste ipocrite presenze che circondano il suo letto e appesantiscono il suo dolore. Nel buio totale una sorpresa: Dio ha ascoltato!

Il Signore ha ascoltato (il verbo è al passato) e mi accoglierà (apertura al futuro). Comunque vadano le cose (futuro) il Signore mi ha già ascoltato. Se ha ascoltato la sua sorte è compresa in Dio. Il dolore si apre alla speranza. Il salmista non descrive la sua eventuale guarigione, va all’essenziale. Se il Signore ascolta, il lamento anche quello più duro si cambia in fiduciosa speranza. Grazie all’intervento di Dio i nemici presunti (le proprie paure) o veri scompaiono. Se il Signore ritorna verso il malato e se il malato ne percepisce la benevolenza, i nemici ritornano indietro. Scompaiono definitivamente. Al Signore che ‘ritorna’ dal malato nel salmo corrispondono i nemici che ‘tornano indietro’ e la minaccia scompare. Dove c’è Dio non vi può essere il male che uccide.

La domanda iniziale del salmo era: «Fino a quando, Signore?», la risposta è: «subito». Il tempo di Dio offre un senso al tempo umano. Dal momento che il lamento è stato rivolto al Signore è andato nella direzione giusta, questo lamento era sensato. A Dio e solo a lui si può dire tutto. Dinanzi a Dio non ci sono vergogne che tengano.

Che cosa dice a noi questo salmo?

La cultura odierna che mira al benessere a ogni costo, sicuramente, non aiuta a cercare un significato al dolore né a viverlo con ‘lucidità’. Anzi insegna a esorcizzarlo e a rimuoverlo. Il dolore oggi viene compreso come qualcosa che si può e si deve dominare. Davanti al dolore si cerca la terapia efficace. Il dolore /malattia si affida a chi è competente rischiando di perdere di vista che il dolore è una componente umana e va affrontato attivamente. L’orante del salmo 6 insegna che il dolore e la malattia non sono un male da esorcizzare o da rimuovere. Il dolore appartiene alla persona umana perché fa parte della vita. Il dolore va accolto nella sua drammaticità, cercandone il senso profondo che a prima vista sfugge. Ciò non toglie che il dolore causato dalla malattia richieda tutte le cure e i mezzi che la scienza mette a disposizione per renderlo, il più possibile, umanamente vivibile.

Il Primo Testamento non risolve il problema del dolore e del male. I salmi mettono in causa Dio perché intervenga a salvare il malato in forza della sua fedeltà. Il giusto sofferente rappresentato da Giobbe insegna che non vi sono spiegazioni razionali per la malattia e il dolore. Giobbe dopo aver lottato con Dio, dopo aver rifiutato la visione tradizionale dei suoi amici, che colpevolizzano il giusto per discolpare Dio, con fredda logica matematica, non riceve una risposta concreta, ma sperimenta che Dio è buono. Comprende che Dio fa buone tutte le cose. Giobbe non è in grado di conoscere il senso della sofferenza e della morte. A questo punto non ha più bisogno di cercare una risposta o di accusare Dio della sua situazione drammatica. Dio gli ha risposto mostrandosi buono! A Giobbe non rimane che restare in silenzio dinanzi alla bontà di Dio, che supera la sua comprensione:

«Comprendo che tu puoi tutto

e che nessun progetto per te è impossibile.

Chi è colui che, da ignorante,

può oscurare il tuo piano?

Davvero ho esposto cose che non capisco,

cose troppo meravigliose per me, che non comprendo.

Ascoltami e io parlerò,

io t’interrogherò e tu mi istruirai!

Io ti conoscevo solo per sentito dire,

ma ora i miei occhi ti hanno veduto.

Perciò mi ricredo e mi pento

sopra polvere e cenere» (42, 2-6).

Giobbe, in quanto creatura, non è il centro dell’universo, ma solo una minuscola particella del creato uscito buono dalle mani di Dio. La creatura umana è segnata dalla finitudine, Dio è stabile. E niente può farlo cambiare nella sua bontà. Quando si fa esperienza di Dio, la realtà cambia e la benedizione si fa straripante, anche nel dolore e nella morte. La benedizione consiste nel dire “ora ho visto” la bontà di Dio. Ho visto che Dio tutto tiene nelle sue mani. Nel rapporto interpersonale con Dio, Giobbe arriva a riscoprire la propria verità e ritrova il proprio posto nel mondo; il creatore buono lungamente cercato, il giudice giusto tenacemente invocato gli si è infine rivelato e fatto vicino, permettendogli una più profonda e adeguata visione del reale. Riconciliato con Dio, Giobbe rinuncia alle proprie illusorie pretese di tutto comprendere, e, nell'esperienza di una creaturalità definitivamente accettata, può riconciliarsi anche con la propria sofferenza.

Gesù insegna ad affrontare e a vivere il dolore

Durante la sua vita terrena Cristo ha messo al centro della sua attenzione il mistero del dolore. Il vangelo di Marco, quasi per metà, presenta Gesù in compagnia di malati. I miracoli sono orientati a liberare dal male e dal dolore. Segno di questa vicinanza di Gesù ai sofferenti è il suo atteggiamento nei confronti dei lebbrosi. Essi erano non solo dei malati ma degli scomunicati. Secondo le prescrizioni ufficiali della legge biblica dovevano vivere ai margini delle città, isolati dal loro passato e da ogni affetto; dovevano segnalare la loro presenza qualora sulla loro strada si fosse presentata una persona sana (Lv 14). Gesù, invece, eliminando tutte queste credenze, non soltanto si avvicina a questi malati emarginati, ma compie gesti rivoluzionari. Marco narra: «Gesù, mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: ‘Lo voglio, guarisci!’. Subito la lebbra scomparve ed egli guarì» (1,41-42). Gesù tocca il malato ‘ appestato’! Davanti a lui sfilano poveri, malati, angosciati, persone colpite da mali morali, fisici, sociali e psichici. Per tutti ha una parola e un gesto di speranza. In Gesù è Dio stesso che viene incontro all’umanità sofferente per liberarla dalla tirannia del male. Passando egli stesso attraverso il dolore e la morte, diventava veramente uno di noi, capace di liberare e salvare, attraverso la sua divinità, il nostro male. In questa luce il dolore diventa il segno supremo d’amore e di fraternità del Cristo nei confronti dell’uomo. Cristo capisce il nostro dolore, perché l’ha vissuto come noi. Egli non è venuto a giustificare lo scandalo del male inquadrandolo in un sistema di pensiero convincente. Non ha elogiato la sofferenza ma è venuto ad eliminarla. Gesù non ha predicato la rassegnazione, non ha detto che la sofferenza avvicini a Dio, ma ha lottato contro il male, confortando, guarendo. Egli è venuto a condividere il nostro limite, assumendolo in sé. Egli non è stato liberato dal dolore e dalla morte ma ha ricevuto la forza di attraversarlo. L’amore di Dio non ci protegge da ogni sofferenza ma ci sostiene in ogni sofferenza, non ci salva senza la croce ma nella croce. L’esperienza del dolore può essere disperante e angosciante perché è come una prigione che costringe e soffoca. Sostenere il sofferente, anche senza cancellare pienamente il dolore, è una continuazione dell’opera di Cristo ed anche un’anticipazione della liberazione offerta dal Regno. Tergere le lacrime dagli occhi dei sofferenti è compiere lo stesso gesto che Dio riserverà alla fine del tempo (Is 25,8; Ap 21,4) quando, finalmente, dolore e morte scompariranno.

Filippa Castronovo

Note

1) Altri salmi considerati del malato: 38; 41;88; 30; 39; 69; 102; 103; 6, 13; 32; 91;

2) La Bibbia contesta - come testimonia il libro di Giobbe - la teoria della retribuzione e quello della prova. La teoria retributiva non funziona, perché se per soffrire ci vuole una colpa, Giobbe è il giusto senza colpa. Non funziona e non si spiega neppure quella della prova. Non è Dio, nel libro di Giobbe, che decide di provare l’uomo, ma è Satana che dice a Dio: proviamo a metterlo alla prova e poi vedrai! Nel libro di Giobbe il concetto di prova non si regge perché la prova per essere tale deve essere momentanea. Giobbe invece sta andando verso la morte. Se è prova deve finire. Giobbe, invece, vive una prova che lo conduce alla morte.

Giobbe raggiunge la ‘verità di Dio’ attraverso il suo cammino di dolore che lo conduce al rapporto interpersonale con Dio. Solo nel rapporto interpersonale con Dio, Giobbe riscopre la propria verità e ritrova il suo posto nel mondo. Il creatore buono lungamente cercato, il giudice giusto tenacemente invocato gli si è infine rivelato e fatto vicino, permettendogli una più profonda e adeguata visione del reale. Riconciliato con Dio, Giobbe rinuncia alle proprie illusorie pretese di tutto comprendere e nell'esperienza di una creaturalità definitivamente accettata, può riconciliarsi anche con la propria sofferenza. Vale per Giobbe l’espressione: “Credo nel sole anche quando non splende, credo nell’amore anche quando non lo sento, credo in Dio anche quando tace”. Questo è Giobbe, il giusto che soffre e grida a Dio con tutte le sue forze! Giobbe il credente che grida a Dio il suo dolore.

3) M. Collins, Le livre des Psaumes, Cerf, Paris, 1955, 52-53; citato da Luciano Manicardi in: Parola Spirito e Vita, 40, 1999, p. 55, nota 23.

Nota Bibliografica

Gianni Barbiero, Il tuo amore è meglio della vita, Milano 2009.

Giulia Gabrielli, Un gancio in mezzo al cielo, Milano 2012.

Luca Mazzinghi, «Salmo 6: preghiera di un malato», in Parole di vita, 2, 2005, pp.11-16.

Luciano Manicardi, «Il salterio dei malati», in Parola Spirito e Vita, 40, 1999, pp. 41-63.

Tiziano Lorenzin, I salmi. Traduzione e commento, Milano 2011.