Un racconto. “Un uomo dell’Estremo Nord cerca una via di sfogo al proprio sentimento, non distrutto né del tutto avvelenato da decenni di vita alla Kolyma. L’uomo spedisce per via aerea un plico: non libri, fotografie o versi, ma un ramo di lance, un ramo morto della natura vivente. A Mosca mettono questo strano regalo – il ramo di un albero artico, colore marrone chiaro, secco, raffreddato dai venti della traversata aerea, avvizzito, strapazzato nel vagone postale, severo e scarno – nell’acqua. Lo mettono in un barattolo da conserva, riempito con la caustica acqua dorata e disinfettata dell’acquedotto di Mosca, un’acqua che, si direbbe, è ben contenta di far disseccare ogni cosa che vive: la morta acqua dei rubinetti di Mosca. (…) Passano tre giorni e tre notti e la padrona di casa viene svegliata da uno strano, vago odore di resina, debole, sottile, nuovo. Nella ruvida pelle legnosa si sono aperti e sono apparsi distintamente gli aghi – freschi, giovani e vitali, dal colore verde – i nuovi germogli”. (Varlam Šalamov, La resurrezione del larice)

Nei vangeli ritroviamo diversi racconti pasquali della risurrezione di Gesù. Ogni evangelista sviluppa una particolare prospettiva teologica e narrativa. Quello che qui cerchiamo di fare è di tratteggiare alcuni di questi elementi. In particolare, ci soffermiamo su alcuni segni utilizzati per parlare della risurrezione di Gesù attraverso le diverse narrazioni evangeliche.

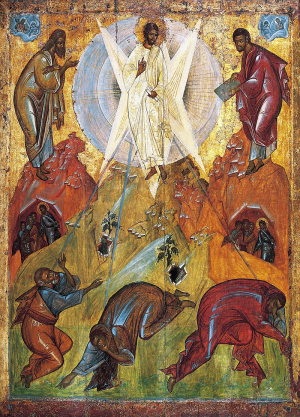

L’evento della risurrezione non può essere descritto in se stesso. È un evento che si colloca oltre il tempo e lo spazio. I vangeli cercano di rappresentare le conseguenze di questo evento. Innanzi tutto, vengono tratteggiati gli scenari che si aprono a livello di esperienza come discepoli e discepole del Signore. In seguito, ci sarà, nelle Lettere e negli altri scritti neotestamentari, lo sviluppo teologico dell’evento-risurrezione. I vangeli contengono una variegata prospettiva di segni che ci presentano lo svelamento della risurrezione di Gesù.

Il primo segno che manifesta la risurrezione di Gesù è quello della tomba vuota. I quattro vangeli, seppure in modo differente, raccontano della scoperta da parte delle donne della tomba vuota. Esse si erano recate alla tomba di Gesù con olii aromatici per imbalsamarne il corpo, ma la trovano aperta e vuota. Tutti e quattro i vangeli riportano il segno della tomba vuota, con differenze tra le diverse narrazioni. Nel vangelo di Marco – quello più antico – è l’unico segno riportato nel testo originale (cioè il testo precedente alla redazione del “finale lungo”). Questo segno precede tutte le apparizioni di Gesù.

Il segno della tomba vuota si presta a molteplici interpretazioni. Perché la tomba è vuota? Il corpo di Gesù è stato rubato? I Vangeli stessi parlano di dicerie secondo cui il corpo di Gesù sarebbe stato trafugato dalla tomba. Sono i capi dei sacerdoti che suggeriscono ai soldati di guardia di affermare: “I suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo” (Mt 28,11-15).

L’Occidente non ama il “vuoto”, segno sempre di una mancanza, di una deficienza. E con l’espressione horror vacui (orrore del vuoto) si vuole indicare la necessità di riempire, ad esempio, la superficie di un’opera d’arte. “La natura rifugge il vuoto” (Aristotele) è una teoria che domina in gran parte della nostra cultura. Di solito la parola ed il concetto di vuoto hanno un significato negativo. Stomaco vuoto, mente vuota, vita vuota, senso di vuoto… Per fare qualche esempio. Ed anche l’idea di una tomba vuota, finisce con l’assumere un significato immediatamente negativo.

Ben diversa è invece la concezione Orientale del vuoto – che mantiene sempre un senso positivo. Qui nel suo significato più immediato esso viene ad indicare la condizione di possibilità di tutti gli eventi, di tutte le cose. Una casa sarebbe inutilizzabile senza il vuoto delle porte e delle finestre. Un vaso, un bicchiere, una bottiglia o un contenitore sarebbero sprovvisti di utilità senza il vuoto al loro interno. In questa concezione il vuoto non corrisponde con il non-esserci delle cose. Esso viene ad indicare l’origine e la condizione di possibilità della realtà. Il segno della tomba vuota si inscrive, quindi, non nella mancanza, ma nell’ordine delle possibilità.

Ma il tema della tomba vuota rimanda al qōdesh haqǒdāshīm, (“le cose sante tra le sante” - sancta sanctorum), la parte più interna del Tempio di Gerusalemme. Qui vi erano custodite le tavole della legge e l’arca dell’alleanza. Vi poteva entrare solamente il gran sacerdote una volta all’anno (nel giorno del kippur). Quando il generale Tito – figlio dell’imperatore romano Vespasiano e che alla morte del padre diventerà a sua volta imperatore – nel 70 d.C. conquista Gerusalemme dopo un lungo assedio ed una guerra durata cinque anni, egli vuole vedere cosa contiene la parte più sacra del Tempio, per la quale gli ebrei hanno combattuto così strenuamente e hanno dato la vita. Ormai circondato dalla distruzione e dalle fiamme, penetra nella cortina delimitata dalla tenda, ma rimane deluso e sconcertato: nella stanza più sacra non c’è nulla, non c’è nessun simulacro. La stanza del Dio d’Israele è vuota!

Come la presenza di Dio in mezzo al suo popolo è rappresentata da una stanza vuota così la nuova presenza del Cristo risorto in mezzo ai suoi discepoli è significata dalla tomba vuota!

Nel corso di questa narrazione alle donne viene rivelato da un messaggero (un giovane, un angelo, due uomini o due angeli, a seconda del vangelo) che Gesù è risuscitato. Bisogna tenere presente che a quei tempi esisteva una concezione restrittiva della donna. A tal proposito erano comuni detti come questi:

- una donna ha solo da imparare a servirsi del fuso;

- ciò che deve fare una donna è stare in casa;

- chiunque discorre molto con una donna, si fa del male;

- le parole della Legge vengano distrutte dal fuoco piuttosto che essere insegnate alle donne.

E nella preghiera mattutina ogni buon ebreo (maschio) lodava Dio per non essere nato pagano, donna e contadino (cioè incapace di osservare la Legge).

Tra le tante limitazioni a cui la donna era soggetta c'era anche quella relativa all'autorevolezza della sua parola. La testimonianza di una donna non aveva alcun valore giuridico. Nella concezione ebraica una testimonianza era valida se resa da almeno due testimoni che dicessero la stessa cosa (cfr. il racconto di Susanna in Daniele 13), ma i testimoni dovevano essere maschi. Nei racconti pasquali, le donne sono le prime testimoni della risurrezione di Gesù. Diventano quelle che portano il primo annuncio agli apostoli. Sono qui le apostole degli apostoli! È un paradosso. Quelle che non hanno alcun valore giuridico, la cui testimonianza non conta niente, diventano le prime messaggere della risurrezione. A loro viene fatto il primo annuncio della risurrezione e sono loro a portare il primo annuncio della risurrezione.

Abbiamo poi il segno del giardiniere (Gv 20,15). Maria Maddalena non riconosce lo sconosciuto nel giardino e lo scambia per il contadino che accudisce il campo. In realtà non si tratta di una distrazione della Maddalena. Gesù risorto è rappresentato come il giardiniere, il custode, del nuovo Eden – il giardino paradisiaco. Con l’evento della risurrezione si ha il ripristino della condizione originale. Non solo. Nella bibbia, soprattutto nei profeti, troviamo ricorrente l’immagine di Israele come vigna del Signore. “La vigna del Signore è la casa di Israele” (Is 5,7). L’immagine del contadino, ortolano che pianta e ha cura della vigna è ricorrente per descrivere il comportamento di Dio nei confronti del suo popolo. Il Cristo risorto appare alla Maddalena nelle vesti del Signore che ha cura del suo popolo. Soltanto dopo questa prima immagine il riconoscimento di Cristo si fa personale.

Un altro segno della risurrezione di Gesù lo abbiamo nel racconto dello sconosciuto che si accosta lungo la via a due discepoli confusi e delusi. Siamo di fronte ad una delle pagine più belle dei vangeli. Nel racconto dei due discepoli di Emmaus, Luca (cap. 24) mette in scena una delle manifestazioni del Gesù risorto. Conosciamo bene il racconto. Questi due discepoli avevano sperato… ma ora, sconfortati e sfiduciati, se ne ritornano a casa. La missione è finita. Tutto è ormai perduto. Nel dolore si fa loro compagno di viaggio uno sconosciuto. Ed iniziano a discutere delle Scritture. Un tratto di strada di poche miglia si fa lungo poiché essi giungono alla locanda che è già sera. Nel gesto dello spezzare il pane i due discepoli riconoscono il loro Maestro.

Nel segno del pane spezzato che rimane sulla tavola si manifesta il Signore risorto (che non è più fisicamente visibile per i due discepoli). Gesù è presente accanto ai discepoli finché resta sconosciuto, ma scompare nel momento in cui si rivela. Ancora una volta siamo di fronte ad un paradosso: la “presenza” resta sconosciuta mentre la “rivelazione” si comunica in un’“assenza”.

Ma il racconto va oltre. Accogliere uno sconosciuto lungo la via, invitarlo alla propria mensa, condividere il pane con lui, si trasforma nella possibilità di accogliere il Maestro. Questo antico racconto si rivela così essere sempre attuale. Nella parabola del giudizio finale l’evangelista Matteo esemplifica i modi nei quali i discepoli “riconoscono” (o no) il loro Maestro risorto. “Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito?” (Mt 25,37). Per i discepoli lo sconosciuto, il forestiero, l’altro, non è mai tale poiché diventa il segno della presenza del Cristo risorto.

Il vangelo di Giovanni mette in campo un altro racconto nel quale Gesù non è riconosciuto dai propri discepoli. Questo episodio si svolge sulle rive del lago di Genezaret e si parla di una pesca abbondante, miracolosa. I discepoli intenti a pescare riconoscono nello sconosciuto sulla riva il loro Maestro risorto. Ma il riconoscimento non avviene attraverso il senso della vista. Infatti, “nessuno dei discepoli osava domandargli: “Chi sei?”, perché sapevano bene che era il Signore” (Gv 21,12). Lo svelamento del risorto avviene per mezzo della fede, nel rinnovo del pasto eucaristico.

Del segno delle ferite ne abbiamo già in un testo precedente a cui rimandiamo (link: i segni delle ferite). “Gli dissero allora gli altri discepoli: “Abbiamo visto il Signore!”. Ma egli disse loro: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò” ” (Gv 20,25). Qui la fede nel risorto passa attraverso il riconoscimento della passione e della morte del Signore. Il discepolo Tommaso riconosce il suo Signore nelle ferite del corpo e della carne. Sono proprio le ferite del corpo a svelare la divinità del Cristo e a rappresentare il segno della sua risurrezione. Il Risorto si rivela a Tommaso come l’Uomo dei dolori e delle ferite.

“L'angelo disse alle donne: “Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”” (Mt 28,5-7). Qui il segno della risurrezione è la Galilea delle genti. È là che i discepoli potranno vedere il Risorto.

La Galilea delle genti. Galilea significa propriamente “distretto delle genti”. Le genti – i gentili – erano i pagani: non appartenevano al popolo ebraico. Era un crocevia di lingue e etnie diverse. Una società meticcia, un mescolamento di culture e tradizioni. E tuttavia: “il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce; su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte una luce si è levata” (Mt 4,16). È qui che Gesù ha iniziato il suo ministero. Ed è qui che i discepoli possono incontrare il Cristo risorto. Il vangelo di Matteo offre una nuova chiave di lettura: il Risorto di svela nella missione dei discepoli. Anzi. L’immagine trasmessa è che Cristo precede la missione dei discepoli. Egli è sempre un po’ più in là. “Non è qui”. È in Galilea. Ora.

Il segno della Galilea obbliga ad uscire da noi stessi. Dai posti dove siamo soliti vivere e che conosciamo bene. Il Risorto ci sta aspettando in un altrove che non è questo, per camminare con noi. Non è qui che dobbiamo cercare il Risorto. Egli attende, sotto una veste inattesa, proprio là ove non ce lo aspettiamo. Non in strade nuove, ma che non abbiamo ancora avuto il coraggio di percorrere...

Il segno della croce. E veniamo al segno più paradossale della risurrezione di Gesù. Lo troviamo in particolare nel vangelo di Giovanni. “E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire” (Gv 12,32-33). L’Innalzato è, nel medesimo momento, il Risorto ed il Crocifisso. Perché unico è il mistero e l’evento della passione e risurrezione di Gesù. Il momento della morte è anche il momento della risurrezione! Ed anche da risorto le ferite restano ben visibili.

La crocifissione di Gesù è un innalzamento. Egli viene esposto ben in vista per diventare per tutti salvezza e benedizione. La croce è momento di gloria poiché è gloria d’amore. Qui Dio non si rivela nella potenza, ma nella debolezza della morte. "Attrarre" (in greco elko) significa "attirare con forza". È l’attrazione di una calamita. Ma questo avviene senza violenza, bensì per mezzo di una forza interiore, affascinando. Come la croce attrae mostrandosi, così il risorto si rivela attraverso il compimento della sua morte.

Anche per il vangelo di Marco il momento della morte di Gesù è momento rivelativo: “Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: Davvero quest'uomo era Figlio di Dio!” (Mc 15,39). Tutto il vangelo di Marco è intessuto intorno a domande relative a chi fosse Gesù. Chi è costui? Perché parla in questo modo? Come può compiere prodigi? Ecc. Domande che restano a lungo sospese. Esse sono intramezzate da due professioni di fede. La prima è quella di Pietro (8,27-38). La seconda è questa del centurione pagano nel momento della morte. Dalla bocca del centurione risuona la testimonianza di fede in Gesù che nel momento della morte si rivela anche come il Risorto. Morte e risurrezione sono un unico evento di fede.

Molti sono i segni della risurrezione di Gesù. Ma tutti sono momenti della fede della comunità dei/lle discepoli/e del Signore.

Il terzo giorno…

Due che se ne vanno verso la campagna

Tre che comprano oli aromatici

Sette che si mettono a pescare durante la notte

Undici che se ne stanno rinchiusi per paura

Il dito da mettere nella ferita

Le vesti abbandonate in un angolo

Una pietra ritrovata fuori posto

Quelle che portano con sé profumi e unguenti

Altri che pensano siano soltanto vaneggiamenti

Quella che era stata liberata dai suoi mali

Quelle che tenevano il volto chinato a terra

Quelli che erano fuggiti

Quello che era nudo

Un giovane vestito d’una bianca veste

Due che corrono verso una tomba

Due che abbandonano in fretta il sepolcro

Quelle che si domandano il senso di tutto questo

Quelle che ricordano tutte le parole

Quello scambiato per un giardiniere…

Faustino Ferrari