a) La nuova divisione

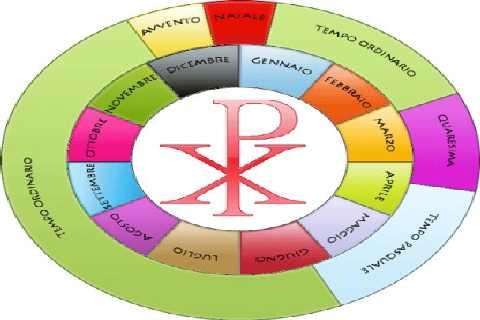

I periodi di tempo tra i due grandi cicli festivi vengono chiamati “tempo ordinario” o “tempo per annum”. Essi, insieme con i cicli festivi, formano il “Temporale” o “Proprio del tempo”. Si tratta di 33 o 34 settimane, che si articolano in due sezioni con numerazione continua: dal lunedì dopo la festa del battesimo del Signore al Mercoledì delle ceneri, e dal lunedì dopo pentecoste all’Avvento. in questo computo le domeniche del battesimo del Signore e di pentecoste valgono (del tutto fittiziamente) come domeniche del tempo ordinario. Se un anno ha solo 33 domeniche ordinarie, si salta quella settimana che seguirebbe immediatamente pentecoste. Viene così garantito che i testi liturgici (nella messa e nella liturgia delle ore) delle settimane 33 e 34, con il loro carattere escatologico, non debbano mai venire a cadere.

Prima del nuovo ordinamento si distingueva un tempo dopo l’epifania fino alla Settuagesima, per il quale nel Messale e nel Breviario erano previste sei settimane, e un tempo dopo pentecoste con 24 formulari domenicali. Poiché con una pasqua bassa non si potevano celebrare tutte le domeniche dopo l’epifania (al limite, soltanto due) e dopo pentecoste potevano esserci fino a 28 settimane, si era adottata la seguente norma: le domeniche tralasciate dopo l’epifania venivano inserite tra la 23a e la 24a domenica dopo pentecoste (= “domeniche avanzate”), il che non era certo una soluzione ideale.

La numerazione delle domeniche dopo pentecoste emerge solo nei libri liturgici franchi del sec, VIII. Prima si usava numerare tali domeniche secondo la loro posizione riguardo a certe feste dopo pentecoste. Dopo l’introduzione della domenica della trinità (1334) si conobbe anche Ia numerazione delle domeniche dopo la trinità: questa designazione più tardi venne accolta ed è rimasta in uso fino a oggi nelle chiese della Riforma .

b) L’ordinamento delle letture del tempo ordinario

Le domeniche e i giorni feriali del tempo ordinario ricevono la loro caratterizzazione teologico-liturgica soprattutto dalle letture loro assegnate dal nuovo ordinamento delle letture per la messa del 25 maggio 1969 (seconda edizione del 21 gennaio 1981). Poiché le loro norme generali sono già state presentate a proposito della liturgia della Parola della celebrazione eucaristica) è il caso di presentare per una rapida visione d’insieme solo due tabelle, dalle quali è possibile vedere i libri biblici e il particolare seguito col quale sono letti in lettura semicontinua per la seconda lettura delle domeniche, e per la prima lettura nei giorni feriali del tempo ordinario. Esse si trovano nelle premesse rispettivamente del Lezionario domenicale e festivo (p. XXIII) e del Lezionario feriale. Anno primo (p. XXII).

L’ordinamento delle letture per i giorni feriali mira a una lettura continua, perciò questi testi devono sempre essere usati «a meno che non occorra una solennità o una festa o una memoria con letture proprie». Se però questa o quella lettura deve essere omessa, allora il sacerdote «tenuto presente l’ordinamento delle letture di tutta la settimana» può «predisporre l’omissione di alcune parti di secondaria importanza, o un’opportuna fusione delle varie parti in una specialmente se ne risultasse così facilitata la comprensione dell’argomento nel suo insieme».

c) Solennità mobili del tempo ordinario

Nel secondo millennio dell’era cristiana si sono formate nell’ambito del tempo ordinario quattro solennità, dipendenti dalla data della pasqua e quindi mobili. Sono le solennità della trinità, del corpo e del sangue di Cristo, del sacratissimo Cuore di Gesù e di Cristo Re. Tutte hanno in comune di essere il prodotto dell’atteggiamento devozionale di un’epoca, e sono da considerare come feste di devozione.

Ordinamento della seconda lettura nelle domeniche “per annum”

|

Domenica |

Anno A |

Domenica |

Anno B |

Domenica |

Anno C |

|

2 |

1 Corinzi, 1-4 |

2 |

1 Corinzi, 1-4 |

2 |

1 Corinzi, 12-15 |

|

3 |

1 Corinzi, 1-4 |

3 |

1 Corinzi, 1-4 |

3 |

1 Corinzi, 12-15 |

|

4 |

1 Corinzi, 1-4 |

4 |

1 Corinzi, 1-4 |

4 |

1 Corinzi, 12-15 |

|

5 |

1 Corinzi, 1-4 |

5 |

1 Corinzi, 1-4 |

5 |

1 Corinzi, 12-15 |

|

6 |

1 Corinzi, 1-4 |

6 |

1 Corinzi, 1-4 |

6 |

1 Corinzi, 12-15 |

|

7 |

1 Corinzi, 1-4 |

7 |

2 Corinzi |

7 |

1 Corinzi, 12-15 |

|

8 |

1 Corinzi, 1-4 |

8 |

2 Corinzi |

8 |

1 Corinzi, 12-15 |

|

9 |

Romani |

9 |

2 Corinzi |

9 |

Galati |

|

10 |

Romani |

10 |

2 Corinzi |

10 |

Galati |

|

11 |

Romani |

11 |

2 Corinzi |

11 |

Galati |

|

12 |

Romani |

12 |

2 Corinzi |

12 |

Galati |

|

13 |

Romani |

13 |

2 Corinzi |

13 |

Galati |

|

14 |

Romani |

14 |

2 Corinzi |

14 |

Galati |

|

15 |

Romani |

15 |

Efesini |

15 |

Colossesi |

|

16 |

Romani |

16 |

Efesini |

16 |

Colossesi |

|

17 |

Romani |

17 |

Efesini |

17 |

Colossesi |

|

18 |

Romani |

18 |

Efesini |

18 |

Colossesi |

|

19 |

Romani |

19 |

Efesini |

19 |

Ebrei, 11-12 |

|

20 |

Romani |

20 |

Efesini |

20 |

Ebrei, 11-12 |

|

21 |

Romani |

21 |

Efesini |

21 |

Ebrei, 11-12 |

|

22 |

Romani |

22 |

Giacomo |

22 |

Ebrei, 11-12 |

|

23 |

Romani |

23 |

Giacomo |

23 |

Filemone |

|

24 |

Romani |

24 |

Giacomo |

24 |

1 Timoteo |

|

25 |

Filippesi |

25 |

Giacomo |

25 |

1 Timoteo |

|

26 |

Filippesi |

26 |

Giacomo |

26 |

1 Timoteo |

|

27 |

Filippesi |

27 |

Ebrei, 2-10 |

27 |

2 Timoteo |

|

28 |

Filippesi |

28 |

Ebrei, 2-10 |

28 |

2 Timoteo |

|

29 |

1 Tessalonicesi |

29 |

Ebrei, 2-10 |

29 |

2 Timoteo |

|

30 |

1 Tessalonicesi |

30 |

Ebrei, 2-10 |

30 |

2 Timoteo |

|

31 |

1 Tessalonicesi |

31 |

Ebrei, 2-10 |

31 |

2 Tessalonicesi |

|

32 |

1 Tessalonicesi |

32 |

Ebrei, 2-10 |

32 |

2 Tessalonicesi |

|

33 |

1 Tessalonicesi |

33 |

Ebrei, 2-10 |

33 |

2 Tessalonicesi |

Ordinamento della prima lettura nelle ferie “per annum”

|

Settimana |

Anno I |

Settimana |

Anno II |

|

1 |

Ebrei |

1 |

1 Samuele |

|

2 |

Ebrei |

2 |

1 Samuele |

|

3 |

Ebrei |

3 |

2 Samuele |

|

4 |

Ebrei |

4 |

2 Samuele; 1 Re, 1-16 |

|

5 |

Genesi, 1-11 |

5 |

1 Re, 1-16 |

|

6 |

Genesi 1,11 |

6 |

Giacomo |

|

7 |

Siracide (Ecclesiastico) |

7 |

Giacomo |

|

8 |

Siracide (Ecclesiastico |

8 |

1 Pietro; Giuda |

|

9 |

Tobia |

9 |

2 Pietro; 2 Timoteo |

|

10 |

2 Corinzi |

10 |

1 Re, 17-22 |

|

11 |

2 Corinzi |

11 |

1 Re, 17-22; 2 Re |

|

12 |

Genesi, 12-50 |

12 |

2 Re; Lamentazioni |

|

13 |

Genesi, 12-50 |

13 |

Amos |

|

14 |

Genesi, 12-50 |

14 |

Osea; Isaia |

|

15 |

Esodo |

15 |

Isaia; Michea |

|

16 |

Esodo |

16 |

Michea; Geremia |

|

17 |

Esodo; Levitico |

17 |

Geremia |

|

18 |

Numeri; Deuteronomio |

18 |

Geremia; Naum; Abacuc |

|

19 |

Deuteronomio; Giosuè |

19 |

Ezechiele |

|

20 |

Giudici; Rut |

20 |

Ezechiele |

|

21 |

1 Tessalonicesi |

21 |

2 Tessaòpmiocesi; 1 Corinzi |

|

22 |

1 Tessalonicesi; Colossesi |

22 |

1 Corinzi |

|

23 |

Colossesi; 1 Timoteo |

23 |

1 Corinzi |

|

24 |

1 Timoteo |

24 |

1 Corinzi |

|

25 |

Esdra; Aggeo; Zaccaria |

25 |

Proverbi; Qoelet (Ecclesiaste) |

|

26 |

Zaccaria; Neemia; Baruc |

26 |

Giobbe |

|

27 |

Giona; Malachia; Gioele |

27 |

Galati |

|

28 |

Romani |

28 |

Galatai; Efesini |

|

29 |

Romani |

29 |

Efesini |

|

30 |

Romani |

30 |

Efesini |

|

31 |

Romani |

31 |

Efesini; Filippesi |

|

32 |

Sapienza |

32 |

Tito; Filemone; 2 e 3 Giovanni |

|

33 |

1 e 2 Maccabei |

33 |

Apocalisse |

|

34 |

Daniele |

34 |

Apocalisse |

La solennità della Santissima Trinità

Nel clima della difesa dall’arianesimo si sviluppò, specialmente in Spagna e in Gallia, una particolare accentuazione della fede nella trinità nella predicazione e nella pietà, per la quale si hanno molte testimonianze nel sec. VI-VII. In seguito appare nel sacramentario Gelasiano antico l’attuale prefazio della trinità, una formulazione breve e forbita della teologia classica della trinità. Verso l’800 si incontra per la prima volta una messa votiva della trinità per le domeniche, alle quali si cerca ora di dare una più forte impronta trinitaria. Roma si oppose durevolmente alla nuova festa, ma infine il papa Giovanni XXII nel 1334 durante l’esilio di Avignone la introdusse per tutta la chiesa. Per la sua collocazione alla domenica dopo pentecoste essa può essere interpretata come uno sguardo retrospettivo riconoscente sul mistero della salvezza compiuto, mistero che, secondo la teologia dei Padri, il Padre opera attraverso il Figlio snello Spirito Santo

La solennità del ss. Corpo e Sangue di Cristo

Essa viene celebrata il giovedì (o la domenica) dopo la festa della trinità. La sua origine deve essere rapportata con il culto del “sacramento dell’altare”, che si sviluppa potentemente nel sec. XII. Tale culto riguardava, più che una celebrazione appropriata dell’eucaristia, la presenza reale e permanente di Cristo nel pane consacrato. A esso si unì un grande desiderio di vedere l’ostia, che portò tra l’altro all’elevazione dell’ostia consacrata dopo la consacrazione, testimoniata la prima volta per Parigi verso il 1200. Una visione della monaca agostiniana b. Giuliana di Liegi, che si ripeté più volte a partire dal 1209, divenne in questa situazione l’impulso efficace per l’introduzione di una particolare festa in onore del santissimo Sacramento. Il vescovo Roberto di Liegi la introdusse la prima volta nella sua diocesi nel 1246; nel 1264 il papa Urbano IV la prescrisse per tutta la chiesa.

Una processione del Corpus Domini è testimoniata la prima volta a Colonia tra il 1274 e il 1279. Ancora nel sec. XIV essa trova nella maggior parte dei paesi una accoglienza entusiasta e una messa in opera fastosa. In essa l’ostia consacrata viene portata in un ostensorio. In certi paesi le vengono uniti elementi delle processioni delle rogazioni. Si compiono delle tappe a quattro altari all’aperto e in esse vengono cantati gli inizi dei quattro vangeli in direzione dei quattro punti cardinali, vengono fatte delle preghiere di intercessione e viene impartita la benedizione sacramentale. Specie nell’epoca barocca questa processione si sviluppa in un giorno di splendore trionfalistico e sfarzoso. La Congregazione dei Riti dichiarò nel 1959 che la processione del Corpus Domini non deve essere considerata come atto ufficiale della liturgia romana, ma che come “pio esercizio” cadeva sotto la competenza dei vescovi.

Un disagio diffuso nei confronti della forma tradizionale della processione del Corpus Domini portò nei decenni dopo il concilio a tentativi di messa in opera diversa ad es. come solenne celebrazione dell’eucaristia in pubbliche piazze, alla quale le singole parrocchie di una città si portavano processionalmente (cfr. le liturgie stazionali dell’antica Roma) «per sentirsi, nel “sacramento dell’unità”, grande comunità con Cristo e l’uno con l’altro». Più recentemente si moltiplicano però le voci a favore di un mantenimento o di un ripristino della processione teoforica.

La solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù

In questa solennità fissata per sé al 3° venerdì dopo pentecoste, il giorno più vicino all’ottava del Corpus Domini, troviamo una tipica festa di devozione, la quale onora l’Uomo-Dio dal punto di vista del suo amore simbolizzato nel cuore. Spunti di un tale culto si trovano già presso i Padri, che si richiamano specialmente a luoghi del vangelo di Giovanni (ad es. 7,37; 19,34). Ad essi si riallacciarono teologi del Medioevo, sporadicamente già nel sec. XII, ma soprattutto nel sec. XIII. Specialmente la mistica dei secc. XIII e XIV ha dato un forte impulso a questo culto, attraverso personalità come Metilde di Magdeburgo, Geltrude di Hefta, Enrico Susone. Più tardi la Devotio moderna e nel sec. XVI l’ordine dei Gesuiti si sono particolarmente presi a cuore questa devozione. Nel sec. XVII con gli oratoriani francesi di P. Bérulle (+ 1629) e s. Giovanni Eudes (+1680) si giunse a un altro momento culminante, S. Giovanni Eudes fu anche colui che con il permesso del suo vescovo celebrò per primo una festa a onore del Cuore di Gesù nelle chiese della sua comunità (20 ottobre 1672).

Soprattutto il Giansenismo e i teologi dell’Illuminismo hanno contrastato fortemente il culto del Sacro Cuore. Anche nel nostro secolo si sono avute riserve espresse più o meno apertamente, delle quali anche Pio XII si è occupato diffusamente nell’enciclica citata. Molte esitazioni fondate su malintesi possono essere superate se si intende la parola “cuore” come una parola o un concetto primordiale nel senso di Karl Rahner: «poiché quando gli scritti, la dottrina e la prassi della chiesa parlano del Cuore di Gesù presuppongono quella accezione primordiale e universale di cuore che indica il nucleo intimo e originario della totalità psicofisica della persona. L’oggetto del culto al Sacro Cuore è quindi il Signore con riferimento al suo cuore visto in questa luce».