La festa del Natale ha origini molto antiche: la si celebrava nell’occidente cristiano già nel III secolo. Il culto si svolgeva allora nelle case private o nelle catacombe; l’Impero romano infatti non concedeva libertà alle forme di religione che non rientravano nella sua logica politica.

In questa drammatica situazione, i giorni delle solennità liturgiche variavano spesso secondo le diverse tradizioni locali. Solo nell’anno 336, finite ormai le persecuzioni, un documento di Roma, la Depositio, martyrum, attesta la ricorrenza della Natività al 25 dicembre; la data si diffuse presto in tutto l’Occidente e alcuni storici ritengono che si volesse sostituire con una festa cristiana quella pagana del dio solare Mitra, introdotta nel 274 dall’imperatore Aureliano. Il Natale ebbe subito i suoi canti: la liturgia era quasi sempre solenne e il canto ne costituiva parte integrante. Di questo repertorio, nel tardo latino dell’epoca, ci sono rimasti alcuni splendidi esempi.

Il primo è l’inno ambrosiano “Vieni, Redentore delle genti”, che alcuni studiosi attribuiscono a sant’Ambrogio, mentre altri lo ritengono di poco posteriore. Quasi dello stesso periodo sono anche varie parti dell’ufficiatura e del proprio nella odierna prima Messa di Natale in rito romano, che in origine, verso la fine del IV secolo, veniva celebrata solo dal Papa durante la notte. Anche in questo caso l’uso si estese rapidamente a tutta la Chiesa.

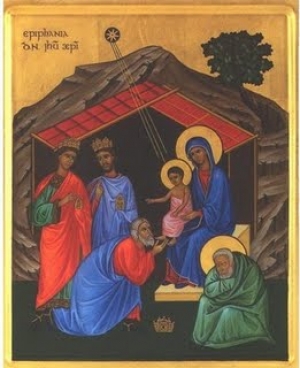

Accanto ai testi liturgici però ben presto nacquero composizioni poetico-musicali, liberamente ispirate al grande evento della Natività. La nascita del Redentore, deposto in una mangiatoia come il più umile e povero degli esseri umani, ben si prestava a essere cantata, e la fantasia di ignoti poeti arricchì il racconto evangelico, per sua natura piuttosto sintetico. Nacquero così le prime sacre rappresentazioni.

Dopo l’anno Mille l’occidente cristiano fu pervaso dall’anelito verso una nuova religiosità: dal monastero di Cluny, in Francia, questo spirito si diffuse in tutta l’Europa. Si ebbero numerosi testi cantati per spiegare ai fedeli i momenti principali della vita terrena di Gesù, della Madonna e dei santi più venerati.

Ma la massa non parlava più il latino e così ai canti in questa lingua si affiancarono quelli nei primi linguaggi volgari, semplici e schietti come i credenti più umili che ne erano i destinatari.

«Amici e fedeli miei, lasciate stare ciò che è solo apparenza: imparate un canto nuovo, che tratta della Vergine Maria». Così comincia l’inno in lingua d’oc (o provenzale), conservatoci in un manoscritto dell’XI secolo. Il testo viene dall’abbazia di Saint Martial a Limoges e ha la forma di un’esortazione ai fedeli. Undici quartine in volgare si alternano ad altrettante in latino; le prime svolgono un discorso, di cui le seconde costituiscono il commento. Però il quarto verso di ognuna cita la Vergine Maria, sempre in latino, formando quasi un ritornello. Dopo l’invito iniziale, ecco il tema del brano: «Dio è venuto nel mondo per noi e per restare tra di noi». Per renderlo più comprensibile segue un lungo racconto poetico dell’Annunciazione.

«Dio scenderà dal cielo», dice nel testo l’angelo alla Madonna, che gli risponde: «Tu sei il messaggero del re supremo; credo quanto tu hai detto ed a lui mi affido interamente». Si tratta di una parafrasi del racconto evangelico quanto mai efficace, perché vuole mettere in rilievo la fede di Maria. Così il brano si conclude ribadendo: «L’angelo è venuto dal cielo e la donna (nel senso latino di domina, cioè signora) gli ha creduto: grazie a ciò noi siamo salvi». La melodia del brano è ovviamente di tipo tardo-gregoriano, simile agli inni che in quel tempo si diffondevano in tutta la Chiesa. Nei secoli successivi essa subì vari rimaneggiamenti, per renderla più festosa; la sola parte latina, con l’inizio: «In hoc anni circulo», è rimasta nell’uso fino a tempi abbastanza recenti.

«Sii il benvenuto, Cristo Signore, poiché tu sei il Signore di tutti noi; sii il benvenuto, caro Signore, in questo regno terrestre, reso bello dalla tua presenza, Kyrieleis». Questo breve canto, dalla melodia gregoriana, risale alla fine del XII secolo e proviene da Aquisgrana, la città in cui Carlo Magno aveva dato l’avvio ad un notevole sviluppo culturale. L’invocazione finale, Kyrieleis, è una forma abbreviata di Kyrie eleison ed era molto usata come ritornello nel Medioevo tedesco. Del secolo XIII è invece un’altra breve composizione: «Sii lodato, Gesù Cristo, che oggi sei nato da una vergine; ciò è vero e se ne rallegra tutta la schiera celeste. Kyrieleis». Anche qui la melodia si rifà a precedenti in latino.

Molto più diffuso e noto fu un altro canto, del tardo duecento. Si tratta di un lungo dialogo in versi, che l’ignoto autore immagina tra la Madonna e san Giuseppe, davanti alla culla del neonato. Non mancano le affermazioni solenni, quali: «Il re dei cieli, cibo delle anime nostre, ha assunto le sembianze umane ed è vero Dio e vero uomo, in cielo ed in terra». Poetica è la preghiera che conclude il testo: «O dolce Gesù, o piccolo bambinello, o grande Dio, tu soffri ogni umano disagio nella mangiatoia; ma così al peccatore si presenta il pane degli angeli, per noi partorito da Maria».

La melodia, fresca e popolareggiante, fa pensare ad una ballata; il testo veniva eseguito proprio in forma di azione scenica, per rendere più vivo il fatto. Nei secoli successivi quest’aria piacque a vari compositori, che la elaborarono e vi adattarono altri testi; il più noto, Resonet In laudibus, nella versione realizzata dal benedettino Anselm Schubiger, è ancor oggi eseguito.

In Spagna nascono le Cantigas, una grande raccolta di 427 canzoni religiose, in massima parte dedicate alla Madonna, che il re Alfonso X, detto il Saggio, fa compilare dai dotti della sua corte prima del 1280. Cinque canti ricordano le grandi Feste del Signore, ma tra queste non compare il Natale. Invece ve ne è uno sulla “Verginità di Santa Maria, la festa che ricorre nel mese di dicembre”.

La figura della Madonna viene qui in rilievo nella prima strofa, che dice: «Ella fu vergine per sua volontà, ma fu unita nella carne con la Suprema bontà; infatti Dio con la sua divinità in lei prese quella carne, che prima non aveva”). Quindi, ribadisce il ritornello, «Tutti in questo mondo dobbiamo lodare la verginità di Maria», che ha reso possibile la nostra redenzione. La melodia solenne e dolce, nell’ottavo modo gregoriano, sottolinea l’affermazione.

Il più antico canto natalizio italiano è invece la ancor nota lauda “Gloria in cielo e pace in terra, nato è il nostro Salvatore”, composta anch’essa nella seconda metà del XIII secolo e riportata dal Laudario di Cortona.

Si tratta di un festoso inno che canta in forme semplici e toccanti il grande mistero della Natività. Non mancano accenti solenni, come quello che inizia con le parole: «Nato è Cristo glorioso, l’alto Dio maraviglioso, facto è hom desideroso lo benigno Creatore».

In altri momenti prevale la poesia, come quando si dice che «la donzella consecrata, parturito ha il Salvatore» e, non avendo altro con cui riparare il neonato, «de li braccia li fe manto cum grandissimo fervore»; il gesto è spontaneo ed insieme commovente. La lauda si conclude parlando ancora della Madonna: «Poi la Madre gloriosa, stella clara et luminosa, l’alto sol, desiderosa, lactava cum gran dolzore».

Il breve panorama che abbiamo tracciato ci mostra una forte presenza della tematica mariana nei primi canti natalizi di quattro diverse nazioni. La nascita di Cristo è stata resa possibile dalla fede di Maria di Nazareth, che ha creduto e obbedito a Dio; questo è il messaggio trasmessoci dagli ignoti poeti medievali.