La TV, ha un potere incredibile, pur parlando del reale, rappresentando il reale, riesce a dissimulare [...] La TV oggi ruba, deturpa, mina il paesaggio della coscienza di tutti e ci toglie le radici, le fondamenta [...]. La TV la puoi guardare, ma solo come un grande circo (1).

Un caso limite, una denuncia sull'uso del corpo delle donne da parte della televisione, un esempio del potere 'fragile' dei nuovi mezzi di comunicazione. Che impatto hanno i mass media sul rito cristiano? Dentro l'orizzonte riflessivo ben più ampio e profondo relativo al rapporto comunicazione e ritualità, accosteremo il tema sotto un'angolatura particolare: la similitudine e dissomiglianza dei linguaggi dei media e della ritualità cristiana e il loro impatto sull'identità dell'uomo contemporaneo.

1. Un problema di eccesso

Nel saggio La fede e il telecomando (2), G. Bonaccorso chiarifica i termini del rapporto tra liturgia e nuovi mezzi di comunicazione, individuando le sponde contro cui le problematiche si infrangono. Dentro il buco nero dello schermo multimediale (TV, computer, cellulare) lo spettatore sprofonda in una tale ampiezza e velocità di realtà rappresentata, da restarne sopraffatto:

Viviamo nell'illusione che sia il reale a mancare maggiormente, mentre invece la realtà è al suo culmine. A forza di performance tecniche siamo arrivati a un tale grado di realtà che ci lascia molto più ansiosi e sconcertati della mancanza di realtà (3).

A monte, dunque, non si pone immediatamente il problema su quale realtà, piuttosto su quanta realtà: «Sorge il sospetto che quei media siano strumenti di oppressione per eccesso di realtà» (4). Svaniscono gli abituali confini del reale: la lontananza si fa vicina; il privato è di dominio pubblico; il tempo può essere comodamente sospeso, accelerato o rallentato; le relazioni personali possono essere sostituite da comunicazioni puramente virtuali; le normali capacità umane sono superate da prestazioni mediatiche ben più efficienti. Eppure, nonostante il fascino irresistibile dei nuovi media, si avverte, in modo più o meno consapevole, un certo malessere e disagio sociale. Che ruolo può ancora avere il rito per l'uomo e la donna contemporanei? Potrà competere con i nuovi mezzi di comunicazione?

Sulla base di queste provocazioni, si privilegerà una argomentazione in bianco e nero, un confronto tra opposti, senza dimenticare le sfumature del discorso, quelle mescolanze grigie che donano profondità e addolciscono, completandole, le dure linee di separazione.

2. Un linguaggio comune, eppure, così diverso

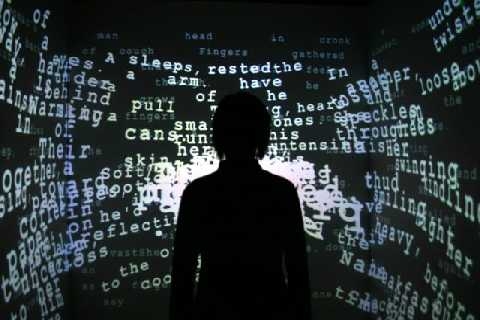

Il rito, come i media, si esprime attraverso una molteplicità di linguaggi: corpo, tempo, spazio, luce, suono, ecc. Tuttavia, vengono usati e mescolati in modo completamente diverso: la liturgia cristiana, per sua natura, tende a un ordine e un'armonìa che non sopporta l'eccesso. È discreta, pudica, riservata; non ostenta ciò che crede; non imbarazza i soggetti che vi partecipano; non fa sfoggio della sua bellezza né rende pubblici i sentimenti. Questa 'moderazione' linguistica, pur additando e facendo pregustare un'Alterità, tuttavia non trattiene chi vi partecipa, ma lo riconduce nel quotidiano senza farlo scivolare nella tristezza. Infatti, il linguaggio rituale è simbolico: dopo aver raggiunto lo scopo per cui è posto, esita e si ritrae per lasciare spazio alla voce dell'Indicibile. Questa soglia, spesso difficile da mantenere, è custodita dalla semplicità delle sequenze rituali e dalla fedeltà al programma celebrativo. Eppure, anche il rito, come il linguaggio mediale, tende a condurre i partecipanti a un utilizzo della comunicazione inconsueta e diversa dal quotidiano, poiché entrambi mirano a comunicare un'eccedenza di senso. Infatti, se il linguaggio rituale scadesse nella mediocrità, risulterebbe debole fino all'insignificanza.

Il linguaggio mediatico, all'opposto, è meraviglioso fino allo stordimento. Tende a essere eccessivo e ridondante con lo scopo di proporre una proiezione di vita diversa e in molti casi sostitutiva. A tal punto simula il reale, da offrirsi come alternativa, attraverso un processo di seduzione e fascinazione. Spento il monitor, la vita reale sarà cosi deludente da provocare una sorta di 'crisi di astinenza'.

Tuttavia, entrambi i linguaggi, pur con modalità diverse, tentano di rispondere a una domanda di senso dell'uomo contemporaneo. Una domanda, il più delle volte inespressa o indefinita, che ammutisce poiché non conosce o ha dimenticato un linguaggio capace di esprimerla.

3. Il mito dell'eterno presente

Il tempo, come lo spazio, costituisce uno dei terreni privilegiati in cui si esprime la relazione tra Dio e l'uomo. Il tempo, infatti, definisce ciò che siamo: un ritaglio, uno scarto negativo dell'eternità, dell'infinito. Tuttavia, il rito cristiano contiene una 'sapienza del tempo' che il mondo contemporaneo sembra aver dimenticato: esso è portatore e datore di senso. Custodisce la memoria archetipa e rigenera l'istante presente aprendolo verso un futuro gravido di promesse. I singoli frammenti umani vengono annodati insieme e composti dentro una trama salvifica. Il giorno e la notte, il mutare delle stagioni, il ciclo annuale della vita, ricevono la visita dell’Eterno e liberano l'uomo dalla tristezza di ciò che passa per spalancare orizzonti infiniti. L'uomo può così vedere nel frammento del tempo il compiersi della storia della salvezza e ravvivare nel cuore il senso del proprio 'affaticarsi sulla terra'. Ritrovando la sapienza del «contare i giorni» (cfr. Sal 90,12) la creatura può così sentirsi libera e alleggerita del pesante fardello di dover portare su di sé il peso dell'eterno'.

Eppure, l'uomo contemporaneo si è ribellato ed emancipato da questa sapienza del tempo, rivendicando la propria autonomia e sublimando a tal punto l'assoluto presente storico da generare l'amnesia della memoria archetipa, cioè di qui referenti culturali che costituiscono l'identità collettiva. Questa emancipazione, più che costituire un'espressione di libertà, ha generato una profonda angoscia e smarrimento, poiché senza memoria il soggetto diviene inevitabilmente solo, accecato dal bisogno di soddisfare la propria ricerca di felicità nel breve frammento della propria esistenza.

Nel libro Vite di corsa, Z. Bauman (5) descrive l'esperienza del tempo nel mondo contemporaneo come 'puntillistico' ossia frammentato in una moltitudine di particelle separate, ciascuna ridotta a un punto. Questa perdita di senso del tempo costringe l'essere umano a vivere in un perpetuo e trafelato presente, in cui tutto è affidato all'esperienza del momento. Così, la nostra identità di persone, ieri faticosamente costruita su un progetto di vita, può essere oggi assemblata e dis-assemblata in modo intermittente e sempre nuovo. L'ansia per la precarietà viene a essere superata attraverso il riciclaggio di continue identità, ogni volta 'rigenerate'. Punti in balia dei flutti del tempo e soggetti alla dura legge della precarietà in cui nessuno può dirsi mai al sicuro! I media hanno trasformato questo problema strutturale in mercato poiché, mancando una sicurezza a lungo termine, resta solo l'illusione di una gratificazione istantanea. Un prezioso motore del mercato consumistico!

Tutto questo può in prima istanza portarci a una valutazione decisamente negativa tuttavia, bisogna riconoscere che questo senso di precarietà rivela anche una verità: l'uomo contemporaneo, di fronte ai confini sempre più estesi dell'universo, abita più agevolmente lo spazio della soglia, inteso non solo come superficiale indecisione, ma come ricerca della verità nel continuo trapassare. Certamente, in questo modo, si rischia non tanto di viaggiare, quanto di vagare in balia dei flutti, eppure, nello stesso tempo, ci ricorda una profonda verità: l'intangibilità di Dio che nessuno può presumere di possedere né tanto meno di strumentalizzare.

4. Oggetti e soggetti

Il rito cristiano è pieno di cose: mobilio, vasi sacri, suppellettili, complementi di arredo, ecc. Oggetti posti tra le mani per comunicare, esprimere, arredare uno spazio vitale, poiché è proprio della natura umana il bisogno di addomesticare non solo il tempo, ma anche lo spazio. Il rito cristiano, infatti, dimora dentro lo spazio della casa: la chiesa. Uno spazio di intimità in cui ordinare le cose, le azioni, le persone, i tempi. A partire da questo 'luogo domestico' l'uomo può uscire per esplorare l'infinito, ma anche ritornare per ritrovare se stesso. Nelle cose che abitano lo spazio, inoltre, la persona vi imprime qualcosa di se stessa, dandogli così un volto, un nome, un'identità ogni volta ritrovata. La liturgia ama le cose, le usa, esercitando un certo dominio, ma sa scorgere dentro di esse anche un volto, poiché, in questo esercizio di sguardo, l'essere umano può cogliere le somiglianze con se stesso e ritrovare una loro storia. Le cose, infatti, raccontano storie lontane: la terra da cui sono state tratte, i gesti che le hanno dato forma e carattere, gli spazi che hanno abitato e i volti che li hanno usati. Purtroppo, nel postconcilio la liturgia cristiana ha ignorato gli oggetti e abbandonato la produzione artigianale lasciando spazio alla presenza di cose piuttosto mediocri e di bassa fattura, generando quel vasto mercato di oggetti seriali che tutti conosciamo. Al contrario, nel mondo contemporaneo, nulla sembra così sublimato e logorato come l'uso degli oggetti; il fenomeno pubblicitario dei mass media ne è una conferma. Con l'avvento della globalizzazione e del consumismo, il rapporto tra oggetti e soggetti è completamente mutato: la distinzione tra consumatore e oggetti di consumo in realtà è sempre più confusa. Infatti, nella società dei consumi nessuno può diventare soggetto senza prima trasformarsi in merce.

La caratteristica più spiccata della società dei consumi, per quanto attentamente custodita e totalmente occultata, è la trasformazione dei consumatori in merce; o meglio ancora, la loro dissoluzione nel mare delle merci per cui - per citare quella che è forse la più citata delle affermazioni di Georg Simmel tanto adatte a essere citate - «il significato e il valore delle differenze, e con ciò il significato delle cose stesse, sono avvertiti come irrilevanti», appaiono «di un colore uniforme grigio in cui le cose galleggiano con lo stesso peso specifico nell'inarrestabile corrente del denaro» (6).

Un'ulteriore evoluzione è degna di nota: sempre di più l'uomo contemporaneo assiste a una graduale ma irreversibile de-materializzazione della realtà; le nuove tecnologie, infatti, tendono a sostituire l'universo degli oggetti materiali con processi e servizi sempre più immateriali (l'avvento dell' e-book ne è un esempio). Queste nuove tendenze sollecitano la nostra riflessione attorno ad alcuni elementi importanti: suggeriscono e sollecitano una riflessione più attenta e profonda sull'uso degli oggetti nella liturgia cristiana con un'esigenza di bellezza ed efficienza che non può più essere abbandonata al fai-da-te. Inoltre, è necessario non dimenticare come accanto a una corsa verso una sempre maggiore precisione e perfezione dell'oggetto, permane una nostalgia verso l'oggetto antico il più delle volte poco funzionale, ma con un forte rimando simbolico.

5. Un rito per l'uomo contemporaneo

Quale dovrebbe essere lo stile di una liturgia cristiana per il nostro tempo? Quali linguaggi possono celebrare l'incontro di Dio con l'uomo?

La sfida della contemporaneità domanda il coraggio di saper abitare questo tempo senza tentare di sfuggire in false derive nostalgiche. Tuttavia, occorre declinare questo stare, intrattenendosi gli uni gli altri nella fatica del dialogo, con una parola franca, con un gesto autentico. All'interno di questo scenario, anche il rito trova senso quale spazio accogliente, poiché l'esperienza sacramentale coniuga in sé due dimensioni fondamentali: da una parte, la forza della Parola, il senso della rivelazione, la luce e la bellezza del mistero celebrato; dall'altro, il sacramento accoglie anche le incompiutezze, le ferite della carne, i fallimenti della storia. In questo dimora la promessa sincera del rito: esso costituisce lo spazio in cui questo misterioso connubio viene celebrato nella luce e opacità del segno rituale. Non nasconde la drammaticità del reale, non inganna sulla realtà del peccato, non tenta di camuffare la povertà del segno, ma la assume e trasfigura. Questo spazio diviene una parabola della vita: il sacramento, infatti, narra di un amore rifiutato, di un dono schernito, di un progetto fallito. Dentro questo dramma dell'uomo, la Parola risorge e promette una redenzione, offre un riscatto, concede un perdono. Il dono offerto, appare così nudo e povero nella sua realtà, custodendo in sé i segni della fragilità e della povertà delle cose del mondo. In questo tempo, il rito cristiano ha il faticoso compito di conservare la memoria di quelle parole elementari della vita, di quel gesto che si consuma nello scambio di una relazione gratuita e che la logica dello scambio commerciale non solo ha smarrito, ma tradito. Tutto questo, offrendo la possibilità di una partecipazione vera, di una presenzialità insostituibile, lontana da ogni forma di virtualità, funzionalità e interesse economico. Nella cultura contemporanea, l'uomo e la donna possono finalmente ritrovare se stessi dentro quella dimora, intima e salvifica, che è il corpo. La ritualità cristiana, proprio per la sua particolare e specifica espressività, convoca il corpo dentro uno spazio e un tempo simbolico: lo accoglie e lo spalanca alla trascendenza, divenendo egli stesso dimora dell'irruzione dell'Altro.

Anna Morena Baldacci

Note

1) È possibile visionare il documentario di Lorella Zanardo e partecipare al blog sul sito www.ilcorpodelledonne.com.

2) G. Bonaccorso - A. Grillo, La fede e il telecomando. Televisione, pubblicità e rito, Cittadella, Assisi 2001.

3 ) J. Baudrillard, Il delitto perfetto, ha televisione ha ucciso la realtà?, Raffaello Cortina, Milano 1996,69.

4 ) G. Bonaccorso - A. Grillo, La fede e il telecomando, Id.

5) Z. Bauman, Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannìa dell'effimero, il Mulino, Bologna 2009.

6) Z. Bauman, Consumo dunque sono, Laterza, Roma - Bari 2010, 17.

(da Rivista di pastorale liturgica, n. 1 2011, p. 37)