a) Origine e liturgia della festa di natale

Dalle liste dei giorni della morte dei vescovi romani (Depositio episcoporurn) e dei martiri romani (Depositio rnartyrum) nel calendario di F. D. Filocalo nell’anno 354, risulta che il natale era già celebrato a Roma il 25 dicembre dell’anno 336 (1). L’introduzione di questa festa di Cristo della città di Roma viene spiegata dalla ipotesi apologetica e storico-religiosa come la reazione della comunità romana alla festa pagana di stato del Natale Solis invicti (= festa della nascita del dio Sole invitto), che l’imperatore Aureliano introdusse nell’anno 274 a onore del dio Sole di Emesa in Siria, e con la quale egli sperava anche di consolidare il suo immenso impero. Per rendere immuni i cristiani romani da questa festa popolare la chiesa di Roma avrebbe introdotto una festa della nascita di Cristo quale «sole della giustizia» (Mal 3,20) e «luce del mondo» (Gv 8,12) (2). La cosiddetta ipotesi del computo parte dal fatto che già nel sec. III dei teologi cristiani cercarono di calcolare la data di nascita di Cristo, non ricordata nei vangeli. Dato il diffuso simbolismo di Cristo-sole essi rivolsero una particolare attenzione agli equinozi e ai solstizi e pensarono che Giovanni Battista fosse nato nel solstizio di estate. Ma allora Cristo, secondo Lc 1,26, doveva essere nato nel solstizio di inverno (3). In un ponderato confronto degli argomenti delle due parti si è indotti a supporre che i tentativi di calcolo - anche se a noi oggi appaiono aprioristici e quindi sbagliati - hanno prodotto una disposizione e posto una certa premessa, ma che la festa del sole di Aureliano ha dato l’impulso decisivo.

Il fatto che la nuova festa nella chiesa di allora, poco centralizzata, si sia diffusa con così sorprendente rapidità in Occidente e in molte chiese particolari dell’Oriente ancora nel sec. IV si spiega probabilmente considerando anche che la lotta contro l’eresia ariana aveva messo più fortemente in risalto la persona - e non solo l’opera - dell’Uomo-Dio, e una festa della nascita di Cristo poteva dare anche una adeguata espressione liturgica alla professione di fede di Nicea, che aveva condannato tale eresia (325). Nella maggior parte delle «aree liturgiche orientali per la forma della celebrazione ci si ispirò, per quanto fu possibile, a quella dell’epifania; quanto al contenuto, dal patrimonio di idee della festa dell’epifania si estrasse in linea di massima solo il mistero della nascita. Di fatto però, dal punto di vista delle idee sorsero qua e là dei doppioni, anche nella liturgia romana». (4)

L’antico uso romano per cui il sacerdote a Natale può celebrare tre messe è stato mantenuto anche dal nuovo MR. Questa pratica risale a una particolarità della liturgia papale, che si era formata prima della metà del sec. VI e che con la diffusione dei libri liturgici romani fu imitata anche altrove. Queste tre messe vengono chiamate: messa della notte, messa dell’aurora e messa del giorno. Se si prescinde dal fatto che il nuovo MR prevede delle letture veterotestamentarie di nuova introduzione, le parti del Proprio di queste messe sono sostanzialmente quelle di prima.

Alla liturgia della festa di Natale appartiene anche la messa vespertina nella vigilia, prima o dopo i primi vespri. Queste messe della vigilia delle feste secondo il nuovo ordinamento non sono più delle vigilie = veglie notturne, con carattere di penitenza e di preparazione. «Se si eccettua la veglia pasquale, che deve essere celebrata nel corso della santissima notte, col nome di “messa della vigilia” si indica d’ora in poi la messa che può essere celebrata nelle ore serali, con rito festivo, sia prima sia dopo i primi vespri di alcune solennità» (5). Perciò anche la nuova messa vespertina nella vigilia di natale contiene solo pochi testi della precedente messa della vigilia, che veniva celebrata il mattino del 24 dicembre con vesti liturgiche viola.

Da numerosi testi delle messe di natale è evidente che anche natale viene celebrato come una festa della nostra redenzione, anche se qui è in primo piano l’incarnazione (come concezione e nascita). In effetti ripetutamente si fa riferimento anche al mistero pasquale. Considerando questa comunanza di contenuti con la festa di pasqua si è avanzata la proposta di «distinguere meglio una “celebrazione pasquale della redenzione” e una “celebrazione natalizia della redenzione”». (6)

Poiché la vita della vergine Maria è unita inseparabilmente col mistero dell’incarnazione di Cristo, il suo nome è ricordato espressamente anche nelle inserzioni delle Preghiere eucaristiche I-III. Soprattutto però la sua memoria è particolarmente celebrata nel giorno dell’ottava di natale.

b) Il tempo di natale

Oltre a pasqua, natale è l’unica festa che ha conservato la sua ottava. Lo stesso giorno dell’ottava coincide con l’inizio dell’anno civile, che Gaio Giulio Cesare nell’anno 43 a.C. per la prima volta aveva spostato dal 1° marzo al 1° gennaio. Poiché i pagani celebravano tale capodanno a onore del dio Giano bifronte, con grande sfrenatezza e con usi superstiziosi, la chiesa in molti luoghi cercò di rendere immuni i fedeli da ciò con liturgie penitenziali. A Roma vi si sostituì temporaneamente la memoria (natale) della Madre di Dio, in Spagna e nella Gallia si introdusse la festa della Circoncisione sulla base di Lc 2,21. Solo nel sec. XIII-XIV troviamo questa festa anche a Roma, dove essa fu celebrata come “Circoncisione del Signore e ottava di natale” con carattere mariano-natalizio fino alla riforma liturgica del 1960 (Codex rubricarum). Le NG ritornarono all’originario uso romano (solennità della Madre di Dio), unendovi la memoria dell’imposizione del nome di Gesù.

Con buoni motivi ci si è rammaricati che l’inizio del nuovo anno celebrato solennemente presso quasi tutti i popoli abbia così poca considerazione nella liturgia. In effetti nel nuovo Messale tra le messe “in diverse circostanze della vita sociale” c’è al primo posto una messa “All’inizio dell’anno civile”, ma la rubrica che la precede sorprendentemente avverte: «Questa messa si può celebrate nei primi giorni dell’anno, escluso il primo gennaio, solennità di Maria, Madre di Dio». Chiaramente viene qui applicata la norma generale, per cui nelle solennità non possono essere celebrate messe votive. Una nuova normativa sembrerebbe opportuna e urgente.

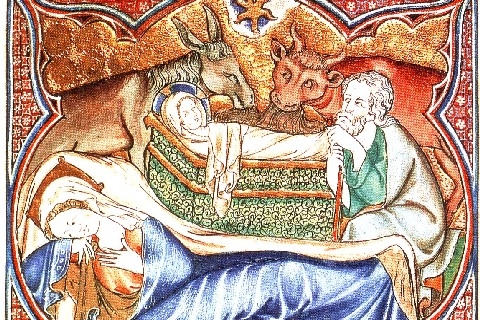

Già i più antichi calendari liturgici hanno una serie di feste di santi immediatamente dopo natale. Il Medioevo vide in questi santi il seguito d’onore di Gesù bambino e li chiamò comites Christi (seguito di Cristo). Nella liturgia romana si tratta del protomartire (= primo martire) Stefano, il 26, dell’apostolo ed evangelista Giovanni, il 27, e degli Innocenti di Betlemme uccisi da Erode, il 28 dicembre. Il 29 ricorre la memoria facoltativa del vescovo e martire Tommaso Becket di Canterbury, e il 31 quella del papa Silvestro I.

La domenica nell’ottava si celebra la festa della Sacra Famiglia. Tuttavia se natale e la sua ottava cadono in una domenica, allora essa è celebrata il 30 dicembre. Si tratta di una recente festa di devozione, che si è diffusa nel sec. XIX soprattutto dal Canada e che venne caldamente patrocinata da Leone XIII (dal 1920, nella prima domenica dopo l’epifania).

Solennità dell’epifania del Signore

Una festa rilevante nel tempo di natale è la solennità dell’epifania del Signore, il 6 gennaio (il nome deriva dal greco epiphanias = manifestazione). Le sue prime tracce si trovano già all’inizio del sec. III ad Alessandria. Molte cose fanno pensare che la scelta della data sia stata influenzata da una festa pagana (giorno della nascita del dio Eone). Si tratta dell’originaria festa della nascita di Gesù nella chiesa orientale, alla quale si unì ben presto la memoria del suo battesimo (per questo è anche importante data battesimale) e del primo miracolo di Gesù alle nozze di Cana. Nella seconda metà del sec. IV si ebbe, come già notato a proposito di natale, l’accoglienza da entrambe le parti della festa della nascita, orientale e occidentale, e precisamente in modo tale che l’Oriente celebrava il 25 dicembre la nascita di Gesù e la venuta dei Magi, mentre dedicava il 6 gennaio alla memoria del battesimo di Gesù e delle nozze di Cana, e in tal giorno celebrava il battesimo, l’Occidente invece il 6 gennaio celebrava la venuta dei Magi, il battesimo di Gesù e il suo primo miracolo quali segni chiari della sua manifestazione. Nella gerarchia delle feste l’epifania, nella chiesa occidentale, era la seconda festa dell’anno liturgico (Doppio di prima classe con ottava privilegiata di secondo ordine). Oggi essa è solennità senza ottava, e dove il 6 gennaio non è giorno festivo essa viene trasferita alla domenica tra il 2 e il 18 gennaio (NG 37).

Nella pietà popolare del Medioevo i “tre santi re” Magi presero un tale rilievo che l’epifania fu chiamata “festa dei re Magi” e considerata quasi una festa di santi.

Dal 1960 la memoria del battesimo di Gesù, da sempre componente importante della festa dell’epifania, è stata elevata a festa indipendente (dapprima ottava dell’epifania). Si volle così mettere particolarmente in rilievo il suo significato storico-salvifico come rivelazione della figliazione divina di Gesù, la sua unzione con lo Spirito santo per il compito messianico all’inizio della sua attività pubblica, e la santificazione dell’acqua come segno del perdono dei peccati nel battesimo. Le NG hanno collocato tale festa nell’ottava dell’epifania. Se l’epifania. nella prospettiva della norma citata, viene spostata alla domenica 7 o 8 gennaio, allora la festa del battesimo del Signore viene celebrata il lunedì seguente.

Con questa festa termina il tempo di natale. La settimana seguente conta già come la prima delle 33 o 34 domeniche del tempo ordinario.

c) L’Avvento come tempo di preparazione natalizio

Anche alla festa di natale è premesso un tempo di preparazione, che dalla parola latina adventus = venuta (del Signore Gesù Cristo) chiamiamo Avvento. Le sue prime tracce si ritrovano in Gallia e in Spagna, dove l’epifania, a motivo dello stretto collegamento con Bisanzio, fu la più antica festa della nascita di Cristo e per un certo tempo anche una importante data battesimale. Come la veglia pasquale anche questa data battesimale fu provvista di un tempo di preparazione di quaranta giorni. Poiché secondo l’uso orientale il sabato non era giorno di digiuno esso comprese otto settimane e cominciò il giorno dopo l’11 novembre (Quadragesirna sancti Martini).

Il sacramentario della città di Roma, di Gregorio I, conosce quattro messe domenicali e tre messe delle Tempora con caratteristiche di Avvento. Al centro di esse si trova non il ritorno di Cristo alla fine dei tempi, ma la sua “venuta nella carne”.

Le cose erano diverse in Gallia, dove sotto l’influsso dei missionari irlandesi in primo piano c’era l’attesa escatologica, e l’Avvento divenne tempo penitenziale (vesti liturgiche viola, omissione del Gloria, dell’Alleluia e del Te Deum). Alcuni di questi elementi nel sec. XII penetrarono nella liturgia romana. Roma tuttavia attraverso la conservazione dell’Alleluia festivo ha dato a capire di non vedere nell’Avvento alcun vero tempo penitenziale. La soluzione romana di quattro domeniche di Avvento si impose solo lentamente. Milano ha oggi ancora sei domeniche di Avvento.

Le NG vedono il senso dell’Avvento sia come preparazione al natale sia come attesa della venuta del Signore alla fine dei tempi. «Per questi due motivi il tempo di Avvento si presenta come tempo di devota e gioconda attesa» (39). Con più precisione vengono distinte due fasi dell’Avvento: il tempo dal 17 al 24 dicembre è ordinato in modo particolare alla celebrazione della festa di natale, la parte che precede invece, più al ritorno escatologico. In entrambe le parti però si affermano tutt’e due gli aspetti. Non si parla affatto di un tempo penitenziale. Già nel CIC del 1917 non si richiedeva più di un digiuno di Avvento.

Quanto all’inizio dell’Avvento, la prima domenica di Avvento è quella «che cade il 30 novembre o è la più vicina a questa data» (NG 40), cioè la domenica tra il 27 novembre e il 3 dicembre.

La liturgia della messa delle quattro domeniche è determinata essenzialmente dal loro vangelo: a tale tematica sono riferiti in minore o maggiore misura gli altri testi. Sono preferite le letture di Isaia e i brani relativi a Giovanni Battista. Entrambi sono i veri «predicatori dell’Avvento». Si è avuto un arricchimento della liturgia dell’Avvento con l’approntamento di quattro prefazi di Avvento (MI; il MR ne ha solo due), mentre il Messale di s. Pio V non ne aveva alcuno. Una particolarità è presentata dalla terza domenica di Avvento (Gaudete), la quale con il suo carattere gioioso e le vesti liturgiche di colore rosaceo rappresenta una specie di parallelo con la quarta domenica di Quaresima.

La liturgia della messa dei giorni feriali di Avvento è stata pure arricchita. Mentre essi prima della riforma non avevano alcun formulario proprio per la messa, ora ogni giorno della seconda fase dell’Avvento ha il suo Proprio. Per i giorni feriali che precedono c’è una serie settimanale che si ripete, così che ad es. ogni lunedì ha lo stesso Proprio eccettuata la Colletta e le letture bibliche, che presentano ogni giorno testi particolari. I giorni feriali tra il 17 e il 23 dicembre hanno ricevuto un particolare arricchimento in quanto le famose antifone-O della liturgia delle ore (Magnificat) sono state inserite nei rispettivi formulari come versetti del canto al vangelo. Esse uniscono ogni volta un appello elogiativo all’atteso Messia ad una invocazione della sua venuta soccorritrice. Le usanze dell’Avvento riguardano in parte l’attesa del natale, in parte si rifanno a tradizioni precristiane per il solstizio d’inverno.

d) Due feste natalizie fuori del ciclo

In connessione tematica con il mistero dell’incarnazione sono due feste, che finora erano trattate per lo più come feste mariane, ma che per i misteri celebrati sono da considerare più come feste di Cristo, e che perciò nel nuovo ordinamento hanno conosciuto un cambiamento di nome.

La festa della Presentazione del Signore (2 febbraio), 40 giorni dopo il natale, si fonda sui fatti riferiti in Lc 2,22-39 e nei quali in realtà protagonista è più Gesù che sua madre. In Oriente questa festa, della quale parla già la pellegrina Egeria, ha ricevuto il nome “festa dell’incontro”, (greco: hypapanté) (incontro di Gesù con il tempio, con Simeone e Anna). A Roma a questa festa, della quale si hanno testimonianze già dal sec. V, si unì presto una processione con candele attraverso la città, che doveva sostituire un’antica processione espiatoria, che veniva tenuta ogni cinque anni all’inizio di febbraio come processione cittadina (= Amburbale). Il suo carattere penitenziale era ricordato dal colore viola delle vesti liturgiche, prescritto fino al 1960. Le candele portate in processione ricordano la parola di Simeone su Cristo come «luce per illuminare le genti». La loro benedizione sorse in Gallia già prima del passaggio al secondo millennio.

Il nome ufficiale, fino al 1969, di “Purificazione di Maria” (Purificatio BMV) deve essere considerato come inadeguato. Per la benedizione delle candele prima della messa sono possibili due forme. La Solennità dell’Annunciazione del Signore (25 marzo), nove mesi prima della festa della nascita di Cristo, ha per oggetto l’incarnazione del Figlio di Dio nel grembo di Maria. In Oriente essa è testimoniata la prima volta al sec. VI, in Occidente, al sec. VII, se si eccettuano certi indizi precedenti. Poiché il 25 marzo cade per lo più in Quaresima, la festa non poté avere grande affermazione. Se essa viene a cadere nella Settimana santa o - in casi rari - nella Settimana di pasqua, viene trasferita al lunedì dopo l’ottava di pasqua.

Le NG hanno preferito la denominazione, già conosciuta anche precedentemente, di “Annunciazione del Signore”; però anche il nome di “Annunciazione di Maria” è pienamente significativo con riferimento a Lc 1,26-38. Qualunque sia il significato dell’oggetto della festa non si dovrebbe dimenticare che l’incarnazione fu da sempre già oggetto della festa di natale.

Note

1) Testo e interpretazione o J. Pascher, Das liturgische Jahr, München 1963, 325-328.

2) Cfr. H. Frank, Frühgeschichte und Ursprung des römischen Weinachtsfestes im Lichte neurer Forschung, in ALW 2 (1952) 1-24; Ip., Art. Weinachten I. Heortologie.

3) L. Duchesine, Origines du culte chrétien, Paris 19255: H. Engberding, Der 25. Dezember als Tag der Feier der Geburt des Herrm, in ALW 2 (1952) 25-43.

4) H. Frank, op. cit. (nota 58), 986.

5) Commento alle NG I, I, II.1. Una messa di questo genere esiste anche per Pentecoste e per le solennità della Nascita di s. Giovanni Battista, degli apostoli Pietro e Paolo e dell’assunzione di Maria in cielo (ivi).

6) R. Berger, Ostern und Weinachten. Zum Grundgefüge des Kirchenjabres, in ALW 7 (1963) 19.